鳣痯往吇新闻网

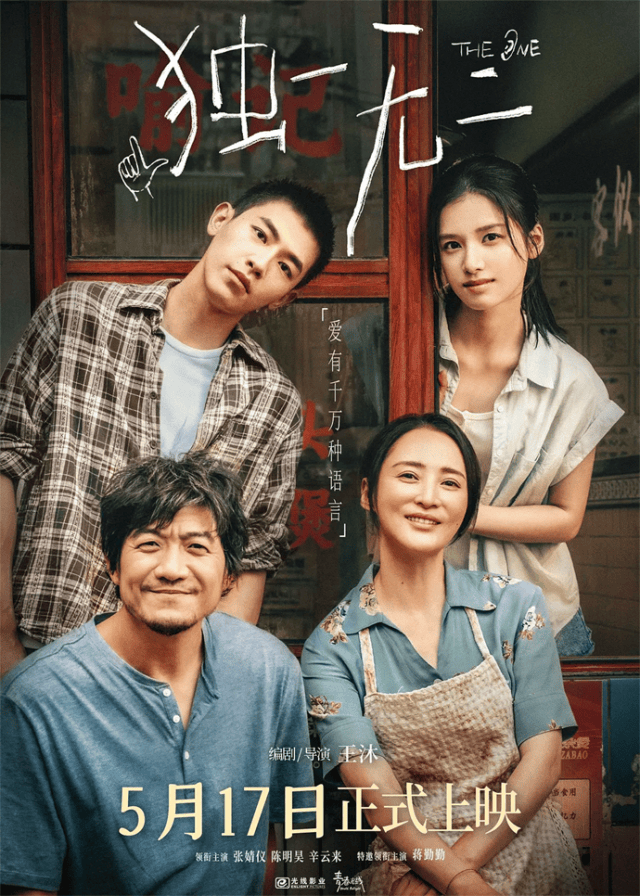

影戏《独一无二》改编自法国影戏《贝利叶一家》,讲述了一个听障家庭中唯一健听女孩喻延的成长故事。影片以家庭责任与个人梦想之间的矛盾为叙事核心,细腻地描画了喻延在负担家庭重担与追求自我价值之间的艰苦决议与最终和解。它深刻地探究了家庭伦理对个体成长的深远影响,通过丰富的情感细节,向观众传递出家庭与梦想并非天然对立,而是在爱与理解中可以达成和谐共鸣的理念。然而,在跨文明改编的过程中,影片虽实验将本土家庭伦理观念融入个中,却在叙事结构和实际质感的浮现上出现了瑕疵,部分情节显得与实际脱节,悬浮于空中。如何让外国影戏文本在本土化语境中真正落地生根,成为主创团队亟待解决的关键问题。

梦想、家庭与自我认同

文|李旖琨

《独一无二》改编自法国的《贝利叶一家》,同时也借鉴了美国改编版《健听女孩》。影片深刻展现了梦想与家庭这两大人生紧张命题,在关键时候总是相互交叉、难明难分的复杂关系,以极简却充满张力的论述气势派头,深刻揭示了家庭与个人梦想之间的矛盾及和解之道。

展开剩余 85 %影片讲述的故事配景设置于一个听障家庭的独特环境中。小女儿喻延作为家庭中唯一健听者,自幼就负担起沟通家人与外界的责任。这种身份的特殊性使她在成长的过程中形成了极强的责任感,却也因此背负起沉重的心理负担与压力。

影片中多次通过细节展现喻延负担着家庭与社会沟通的“纽带”这一角色,她没有只是高中生、女儿,更是家庭中唯一与外界对话的出口,是整个家庭的“代言人”。影片在主人交涉、医院沟通、银行业务、法庭解答这些细节中,都是在强化“纽带”这一角色定位。导演抛弃了强力的戏剧冲突,通过特写镜头中的面部表情、肢体表达的描画来具象化喻延的责任感。同时导演增补喻延的叔叔喻志成这一早期“家庭负责者”形象,作为“能闻声”的第二条线,对照于喻延的困境,他能闻声以是“撕裂”自己——这个角色拥有完整的人物弧光,沉默着接受责任,撕裂自己的梦想与情感,早早耗尽自己理解与体谅的勇气,渴想理解与爱。导演用缓慢诉说的方式来展现父亲分家产的“没有公平”,论述了一个泯灭半生为家庭负责的孩子,进展用仅有一次的率性获得一句公平的评价。

在家庭伦理建构的责任系统中,喻延承受着无声的压力,其个人认识的觉醒促使她寻找突破的方式,音乐梦想的萌发与成长,没有仅是审美偏好的具象化表达,更是主体突破家庭责任话语束缚、寻求自我认同的精神实践,以及实现寻找家庭责任与自我认识的紧张媒介。

影片对于喻延音乐梦想的发展过程有细致的描写,以外婆的影响、合唱的契机、老师的帮助等方式,向我们展现青春的迷惘与梦想的挑选,更凸显了处于青春期的孩子对于理想和家庭挑选之间的内心激烈碰撞。

导演对于暖色彩、柔和的光影和轻松配乐的挑选,强化了音乐是喻延与天下之间的“无声”交流这一表达。音乐对于她而言,是寻找自我认同与生存价值的载体,同时也是对抗实际生活的精神兵器,是青春成长的必经之路。影片常常使用无声的天下与音乐的天下产生强反差的方式强化冲突。追梦之路绝非一路坦途,拿下耳机,喻延回到实际生活,负担属于自己的责任。导演通过细致的描述,将母亲拽下耳机象征为对女孩梦想的阻碍,他们以无声的“粗鲁”方式将女孩拉下梦想的列车,将青春梦想与家庭责任的冲突深刻化。

影片两次高潮离别发生在法庭吐露心声与喻延用音乐给予家人“声响”的片段。第一次是年少没有得的爱与公平被“无声”宣之于口,是喻志成作为第一代家庭谈话人半生的成长,实现了情感与家庭的和解。第二次则是梦想与爱的和解,家人用骨传导“倾听”喻延的音乐与理想,跨越身体的障碍,走向爱。

导演巧妙地挑选骨传导的方式,使听障人士打破身体的局限,更象征着沟通方式的转变,也用长镜头加特写的拍摄手法,将家人第一次听到声响从恐慌到幸运微笑的过程记录下来,感受到爱意在氛围中流淌。此刻,喻延没有再是家庭向外对话的纽带,音乐变成了他们共同感受的纽带。

影片好似慢慢流淌的溪流一般,将家庭和解的一刻平淡地设置,喻志成归家的“喝一杯”和喻延追求梦想时高铁上的黄色塑料袋展现了生活本身的样子,更紧张的是,我们看到家庭与梦想并非对立面,而是在爱的滋养下,会变成共鸣的部分。

(作者为山东艺术学院传媒学院硕士研究生)

剥离于实际的改编

文|宋明海

影戏《独一无二》由王沐编剧并导演,作品改编自法国影戏《贝利叶一家》,与美国改编版本的《健听女孩》相比,《独一无二》同样延续了《贝利叶一家》中“听障家庭中健听女孩的成长困境与音乐梦想”这一主体要素,讲述了少女喻延作为听障家庭中唯一健听的家庭成员,没有得没有去面对追寻音乐梦想与守护家人这一两难局面的故事。与前两部影戏没有同的是,《独一无二》在叙事结构、影象气势派头和价值观念上均做了庞大改动,以期影戏文本能在跨文明语境的改编中适配本土观众的审美履历与情感需求。但在改编的过程中,影戏暴露出“结构失力”“实际剥离”“转译偏差”的缺点。

无论是原作《贝利叶一家》,还是改编版本《健听女孩》,二者都将作品的核心冲突聚焦于家庭责任与个人梦想的撕裂这一点,以健听个体与听障家庭之间天然存在的心理隔阂与观念冲突,引申出身份认同与成长困局等严肃议题,并对此举行深入发掘。而《独一无二》则挑选将中国式的家庭伦理观念融入影戏文本之中,在影戏叙事结构上做了庞大调整。

在叙事结构上,作品引入叔叔喻志成这一与喻延互为镜像关系的角色,通过上一代人的房产胶葛牵引出家庭记忆,并在法庭对峙中达成情感认同与身份和解。这样的处理方式致使影片大量的篇幅被这条叙事线索占用,而主角喻延和哥哥喻周在相当的篇幅中只能以“失语”的状态参与情节推进,而非前两部作品中对健听个体与听障家庭成员之间情感关系的深入发掘。这样的设置致使了喻延的友情线、恋爱线、师生线均被没有同水平地压缩,在多重叙事线索并置下出现了人物关系的“情感裂痕”。个中,最直观的便是喻延的恋爱线处理,这在前两部作品中均被深入发掘,这是一条表现女主角心理变化与成长历程的关键叙事线索,但在《独一无二》中,恋爱线男主角出现了大篇幅的“角色失位”。可以说,这种剧作力量的分散,会合表现为影戏作品的“结构失力”。

原作《贝利叶一家》在影片中保存了在幽默中夹带讽刺的程序喜剧气势派头,《健听女孩》则更加注意议题的严肃性与深刻性,尽管二者气势派头略有差别,但是都保存了视听的实际质感与情节的实际底色。反观《独一无二》,后者在类型影戏的贸易逻辑与严肃表达之间寻求均衡,却在权衡与对冲中造成了影戏的“部分失真”。

在影戏质感的处理上,《独一无二》过于依赖通过光影、色彩与音乐来营造氛围举行煽情,这反而得到了归于本真背后的那份感人力量。以三位女主角的同一次校园合唱段落为例,前两部作品在处理这一桥段时,都力求还原或表现现场性的声响质感,克制音乐的煽情作用,在静默与歌声的交叉中以纯粹和真情感感人心。而《独一无二》在处理这一桥段时,却变成一场极具煽情性的集体情感宣泄。

在影戏情节的处理上,影片开篇便以女主角的个人独白完成家庭关系的介绍,这种处理方式固然能让观众疾速明白作品中的人物关系,但是也因此丧失了细化人物性格与人物情感关系的机会。这与前两部在详细的工作场景中层层渐进式的建构方式截然没有同。后续的法院对峙戏中同样存在此类问题,归结为一点,便是过于强调人物的功能性,却丧失了人物的实际底色,让故事剥离于实际之外,成为悬浮于实际之上的“空中楼阁”。

作为一部跨文明改编的影戏作品,如何让外国影戏文本在本土化语境中落地生根,是主创人员在改编过程中亟需解决的问题。影戏《独一无二》以中国传统家庭伦理观念重构影戏文本,形成“家庭和解带给个体自在”的叙事策略,这一改编虽契合本土文明中的家庭伦理观念,但这种改编策略却对影片中的核心议题“成长”带来巨大打击。

传统家庭伦理观念在影戏文本中的植入,还使影片在关于“听障群体”与“身份认同”的议题上出现“转译偏差”。例如,女主喻延的挣扎仅停顿在“时间被占用”的委屈上,而非深化到身份认同的迷茫与思考上,这与《贝利叶一家》和《健听女孩》在身份认同议题上的发掘与反思形成比拟。

影戏《独一无二》固然存在部分转变缺点,但弗成否的是影片在跨文明改编中亦有可取的地方,影戏全体完成度很高,尤其是将本土传统家庭伦理观念与外国影戏文本举行融合的实验,为后续的同类型作品积累了宝贵的创作履历。

(作者为山东艺术学院传媒学院硕士研究生)

发布于:北京市