鳣痯往吇新闻网

◎王津京

《风雪夜归人》是中国话剧经典作品之一。2012年,由国家大剧院出品,任鸣导演,余少群、程丽莎等主演的《风雪夜归人》令人印象深刻。俊美的余少群和娇俏的程丽莎,将一对身为下贱却心地纯洁的男女勇于冲破世俗枷锁、直面自我的觉醒故事,演绎得十分隽永动人。

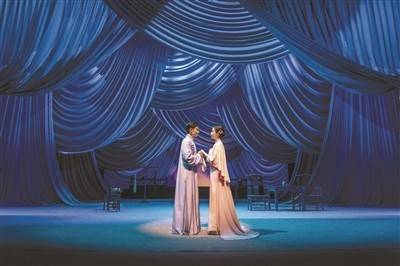

近日,北京人民艺术剧院再次排练该剧,以意象化手段赋予剧中男女主人公的爱情以诗意——不但在两人交谈时加入了很多戏曲身段,越发入了新的台词强化两人的爱慕之情;结尾以一段双人舞显现两个自由的魂魄在虚空中的相会;不时出现的昆曲《牡丹亭》作为背景音乐,明示两人超越生逝世的爱恋。

睁开盈余 84 %但这部作品要讲的并非单纯的男女之爱,而是越发具有超越性的自由与博爱。他们眼中不但有对方,更有对自我的明鉴,以及对天下的澄澈认知。

人世至深是友谊

《风雪夜归人》创作于1942年,同年,吴祖光还写下了《记〈风雪夜归人〉》一文,引见剧作的创作背景和自身感悟,作为对观众和读者的赏识指导。

虽然剧中的主要情节是京剧名伶魏莲生与官家小妾玉春的短暂情缘,但从原剧本中二人的台词和作者本人的解读来看,他们的感情并不纯然是一见钟情的男欢女爱,他们的抱负也不是世俗意义上的永结连理。

吴祖光在剧中和文中频频夸大的一个词是“朋友”。玉春初与莲生交谈时便说,“我们只不过见过两三回,一共也没说过六句话……我就觉得我们该是挺熟挺熟的朋友。”这是一个青楼出身的官家姨太太在跟一个伶人表达爱意时会说的话吗?玉春的兴奋冲动除了酒劲之外,是她认莲生这个仁慈的人为知己,想要亲近他,点醒他,又不克不及太甚冒犯。她的悸动不是情窦初开,而是笼里小鸟见偶然开了笼门,急欲飞出却被脚链牵绊的挣扎。她当然爱莲生,但绝不是像来背景见莲生的那两位小姐似的疯狂粉丝。她爱的,是那个人。新版的《风雪夜归人》支配两个只有几分钟戏份的女粉丝,就是要为玉春的出场做铺垫,构成比拟。

在《记〈风雪夜归人〉》一文中,吴祖光讲述了上学时与红极一时的男旦刘盛莲的交往,天然那就是剧中魏莲生的原型。刘盛莲虽是台上名伶,台下倒是苦人儿,结婚也好像只为怙恃冲喜;之后虽走红,又不知如何而逝世。多年后,吴祖光仍在为婚礼上盛莲对他说的“你多玩儿会儿再走”的话而意难平。他们有过真挚的情意,却没能成为恒久的朋友。不但是地位身份、世道人心,更是那个动荡的期间扯断了若干真挚的关系。吴祖光作《风雪夜归人》,在个情面感表达层面,应是让如仙的玉春以爱之名,解莲生之困局,而圆本身与盛莲未竟之友谊的目的。

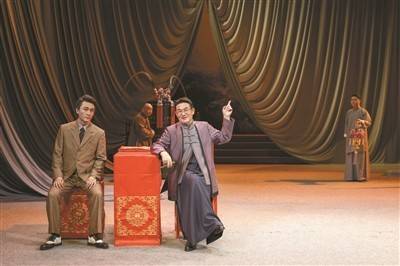

吴祖光及母亲并未因盛莲身为伶人而轻贱他,原剧本里也并没有苏弘基和徐辅成对莲生的冒犯之举。人艺新版在苏弘基引见徐辅成认识莲生时增加了一段戏:苏弘基不让莲生下妆,请徐辅成近身观看,两人对魏莲生的扮相品头论足,徐辅成甚至欲伸手触碰莲生脸颊,这确实表现出莲生作为富人玩物的逆境。

但在原剧本中,是玉春以己之际遇点醒莲生,如果莲闹事先已觉察本身的不幸,那么当玉春问起“是否觉得本身可怜”,莲生怎么会说“不觉得”呢?如果“不觉得”是违心之语,那么又如何与盲目可怜的玉春一见钟情?总之,这一窜改虽于事理可通,却扰乱了原剧本的对话逻辑。何况初见,二人便绝不矜持地四目绝对,蜜意款款,于人物身份关系均不适宜,亦削弱了二人关系变更的条理感。

以《牡丹亭》为背景音乐,意在衬着二人的一见钟情,但他们的情意首先是同为可怜人的同病相怜。绝对而言,任鸣导演对《牡丹亭》的借用显然更为适宜。在国家大剧院版的演出中,陈祥约莲生唱的《红拂传》被改成《牡丹亭》。莲生对镜练习,在镜中看到玉春。而两人死别后,《牡丹亭》成了那没法完成的演出。他们的爱情落空了,友谊却陪同终生。

以爱之名表达救赎之愿

吴祖光在《记〈风雪夜归人〉》中表示,《尼姑思凡是》中的几句唱词大概可以勉强把该剧的意图包括了。闫锐导演应当是读过该文的,不然也不会特意修改剧本,让两人在苏家相会时一起念诵:“往日有个目莲僧,救母亲临地狱门,借问灵山若干路,十万八千有余零。”

这四句乍听起来意思不甚明白,若说是爱情之艰难似不贴切,但从吴祖光的讲授和玉春的一系列台词中,应可解之八九。吴祖光在文中写道,“在目前天下上大多半的人都在受苦的时候,最要紧的事莫过于去与朋友尔虞我诈了吧?”玉春又怎么说呢?她并不认为本身的好日子是幸福,而仍旧想着本身受苦的朋友。她希望莲生也识破浮华,认清自我。所以,不会有什么“以后这《思凡是》只唱给你一人听”的话,艺术既已沦为餬口对象,也就失去了它的高贵。玉春只希望和莲生去寻他们的穷朋友。这是爱情吗?一个女子爱上一个男子,竟然一心想要同他去过穷苦的日子?

当然,剧中玉春的心态首先反映了抗战时期身处大前方的知识分子广泛存在的焦急。同时期,宋之的的《雾重庆》也表现了大前方青年面临抗战的复杂心态。他们体贴抗战,心系民族同胞,却没法切实挽救民众。《风雪夜归人》以玉春的抽象表达了一种救赎之愿与解放全人类事业的艰难。

玉春捐躯本身换取莲生的自由,而莲生宁愿贫乏至逝世,也没有将玉春留给他的金镯变卖。二人欲挣脱的世俗不是礼教与阶级,而是勇于抛弃依靠别人而获得的虚荣。莲生身故,他的魂魄得以永生。那金镯让两个小乞丐吃上了一餐饭,也算不孤负玉春之希望了。是以,第三幕玉春赠金和序幕两个乞儿从逝世去的莲生手上拿走金镯,是彼此呼应且富有意蕴的情节,实不应删去。玉春与莲生情比金坚却不求厮守,身处繁华却心地高贵,如此脱俗之爱实难为常人所解。

戏曲如何为话剧所用

话剧是以对话叙演情节、塑造人物的艺术,在话剧表演中加入戏曲元素,一直是话剧民族化的实践偏向之一。尤其在戏曲演员为主要人物的话剧中,这种实践更是顺理成章。

《风雪夜归人》剧本第一幕并没有莲生演戏的场面,但国家大剧院版和人艺版都支配了一场花旦做工戏。国家大剧院版用的是《樊江关》,大幕前灯光大亮,披袍策马的薛金莲一套英姿飒爽的动作,背景音是戏园子里观众的喝彩。这不但展示了莲生的风貌、自满,交代出台前的闹热气氛,也给王新贵第一句台词“还是背景清净”打下基础。人艺版用的是《天女散花》,演员从舞台深处走出,远远地起舞,结尾将绸带舞成一个圈。台前站着一身白衣的女子,当然就是玉春。不克不及说这样冷静的收场不好,但最少它对树立人物抽象的赞助不大。

而二人在背景的出场,从一开始就表现出了无所适从。莲生上台后见到旧识王新贵,立场冷淡;对催场人更是傲慢,“让他们等着”。玉春的出场同样也是带着冷冷的立场,像天上掉下的林mm。虽然剧本上写着,莲生因习花旦,生活中也不免有些错乱,但至少在玉春这位金主太太眼前,应当是个男子。更何况,俩人还得一见钟情呢。

这第一幕里,观众除了看到两人和着《牡丹亭》走了几个圆场,然后就定了下次约会,感觉不到二人是如何从目生逐渐走近的。莲生对邻居朋友的敷衍和贫乏刚性,与玉春不明就里的亲近,让人对这两个人物爱不起来。第二幕在苏家的相会,两人的交流感仍旧不敷,经常是分站两边,隔空对话,把应当显现的你来我往、进退闪躲的对话变成了朗读;又删去了关于穷朋友、天下等内容的对话,更换成了对付蜉蝣的感触。过度夸大二人欲偕鸳侣之意,实低看了原剧的精神高度。同时,过多的意象化场面打断了两人语言交流的情势和条理,形成整体节奏过于缓慢,影响了观感。

我们并不贫乏爱情经典,但像《风雪夜归人》中表现的如此高洁纯粹的人世至情并不多见。我们当然希望寻找更多优美的形式去表现经典作品,但在精神质量上还应尊重原作,如果对原著进行修改,也该做到自圆其说。

摄影/李春光(除签名外)

发布于:北京市