鳣痯往吇新闻网

读画忍不住脱口而出:“对的对的,每一笔都是对的呀,越看越咂劲……”——其实“对的”这个词无非是说画家的绘画都在正道上,切合绘画的基本“法理”。

“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”(4月18日-6月2日)正在上海油雕院美术馆对外展出。本文为作者的观展札记。周碧初 (1903-1995年)是中国现代油画和现代美术教诲的前驱,中国第一代油画大家。去年9月,周碧初家族代表曾向上海油画雕塑院捐赠了百余件周碧初绘画佳构和艺术文献。

5月14日那天,天气阴湿闷热,的确像黄梅天似的,单独去上海油雕院补看“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”。

展览现场

这位海派留法老爷爷的画作,我已经看了三四十年了,还是百看不厌,并且越看越“咂劲”,感觉里面韵味无量。

一小我私家在昏暗静谧的展厅里慢慢观赏,从容细读,彷佛和这位蔼蔼父老促膝相谈一般,感觉内心暖暖的,周流全身。

展开剩余 86 %他的画作,真是越看越喜好,越看越有滋味,绚烂缤纷的色彩面前是艺术家的博大、温厚、谦恭,韵味无量。

这次展览呈现了120多件画家的作品,蔚为大观。不过,好多作品已经像老朋友样熟悉了,离别在分歧的地方看过好几回,但每次看又都有新的体会和发现,甚至是惊喜。

比如老先生那张兔子灯,画于1966年的《新禧》,我曾在他家里和展览上看过无数回了,自以为彼此已经很了解了。这也是我最喜好的周老代表作之一,可谓一见钟情,每次瞥见总要仔细端详,用眼睛和她“亲热”一番,对她行“注视礼”。

这次在展厅重逢,再一次细细端详,结果又发现了很多从前未曾注重到的细节。

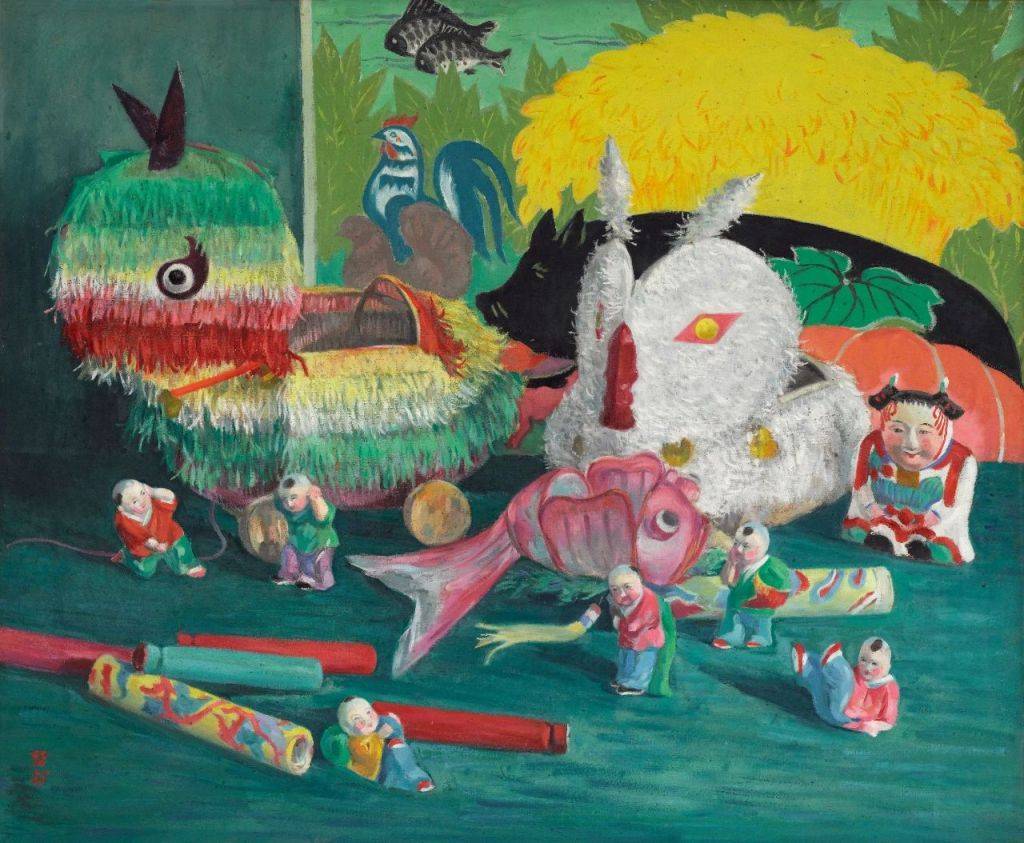

《新禧》布面油彩 58cm×79cm 1966

兔子灯上那满身毛茸茸流苏般的纸丝片,还有孺子君子偶等等,画家兼工带写,仔细看每条线每个点都是活的。点、线、面三者在这里三位一体,混合统一,点就是线就是面,千笔万笔,兔子灯的样貌就活灵活现地表现出来了,非常考验画家的点画工夫。两个兔子灯成为他点彩技法的实验场,谁人年代首倡的所谓“古为今用,洋为中用”,被老先生轻松巧妙地“一网打尽”,统统囊括。

我扶住眼镜靠近画面,仔细赏识画里每一个微妙的笔道,忍不住自顾自赞叹:“对的对的,每一笔都是对的呀……”

提及来,“对的”这个词有点像江湖切口黑话,是上海一帮画画的老克勒看画时经常挂在嘴边的口头禅,以显示自己的内行和高妙,常常弄得边上的人有点不明所以。其实这个词无非是说这位画家的绘画都在正道上,切合绘画的基本“法理”,没有走歪路和习气。至于详细事实好在哪里,大家都是内行,明白都懂,不懂的话是你自己的事变,自己去揣摩学习,用不着我跟你啰唆了。上海宁骨子里的狷介老乱就在这里,彰显无遗。

不过话得说返来,“对的”这个词也表达了一个艺术实相,也就是艺术作品的焦点美学代价,只可意会不可言传,没法用文字和语言解释或替换,否则艺术也就没有存在的意义了。

周碧初先生的画作,面目多样,手段丰富,既有踏实的写实功力,更从印象派绘画中罗致宝贵营养,从而成为一位非凡是的色彩大师。他笔下的色彩既抒情又疗愈,像变把戏那般层出不穷,争奇斗艳。

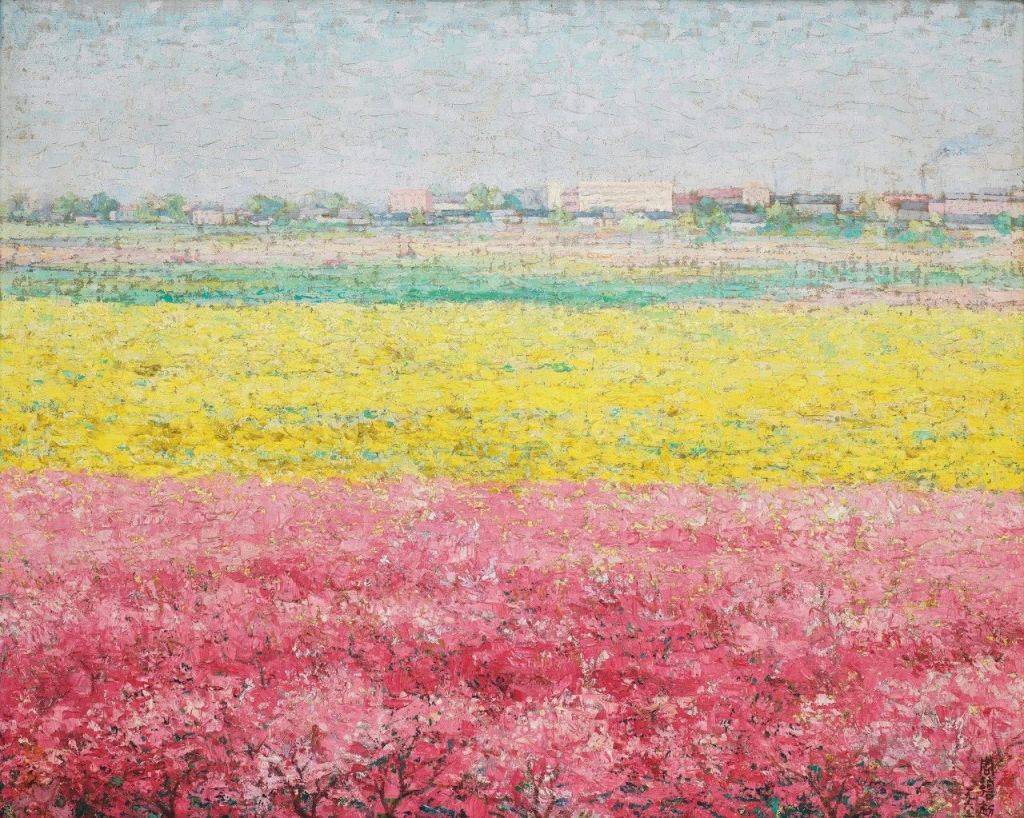

比如他喜好画桃红柳绿的景物,但绿色和赤色在他的分配下,却一点也不显得通常的俗气,沉寂内敛,含蓄隽永,清清爽爽。

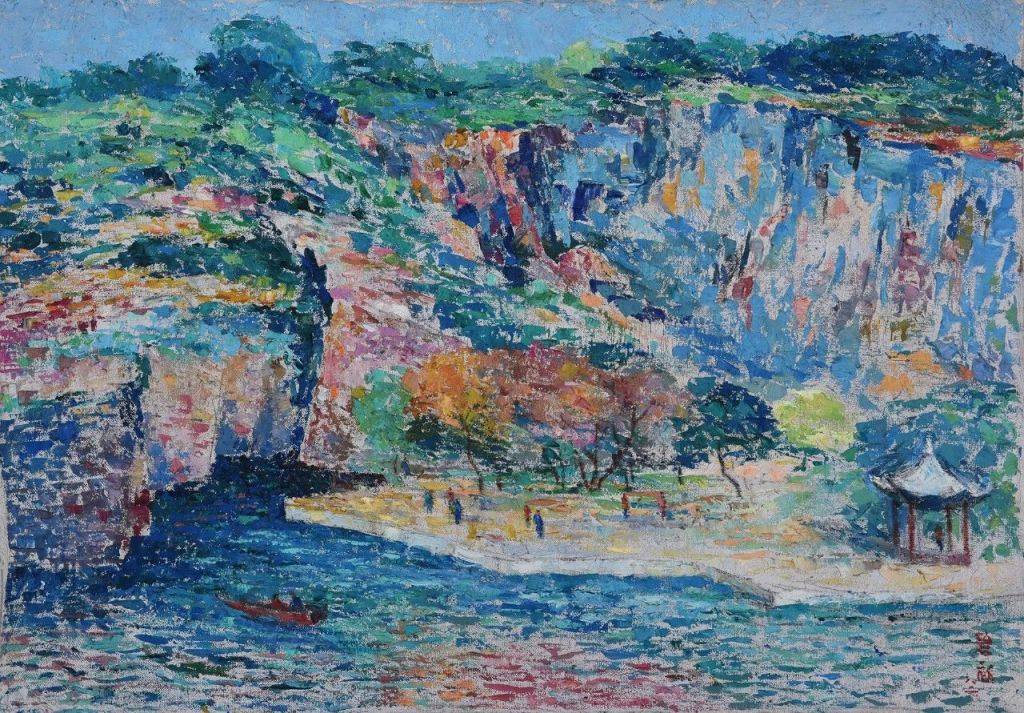

《小三峡》布面油彩 79cm×60cm 1984 上海油画雕塑院藏

《东湖(绍兴)》布面油彩 63.5cm×91cm 1982 上海油画雕塑院藏

老爷子晚年更是炉火纯青,从心所欲而不逾矩。像《小三峡》和《东湖》这两幅作品,都是他耄耋之年用刮刀完成的,色彩飞动腾跃,令人看了眼睛一亮。

刮刀这器械,一般画家是很难“刮”出好作品的,一不小心就弄得俗不可耐。但老先生这两幅画倒是高韵深情,斑斓烂漫,仿佛是一个个欢快的音符自己跳到画布上似的,点线似断非断,既离散而又聚合。那意象,直入化境,味之无量。

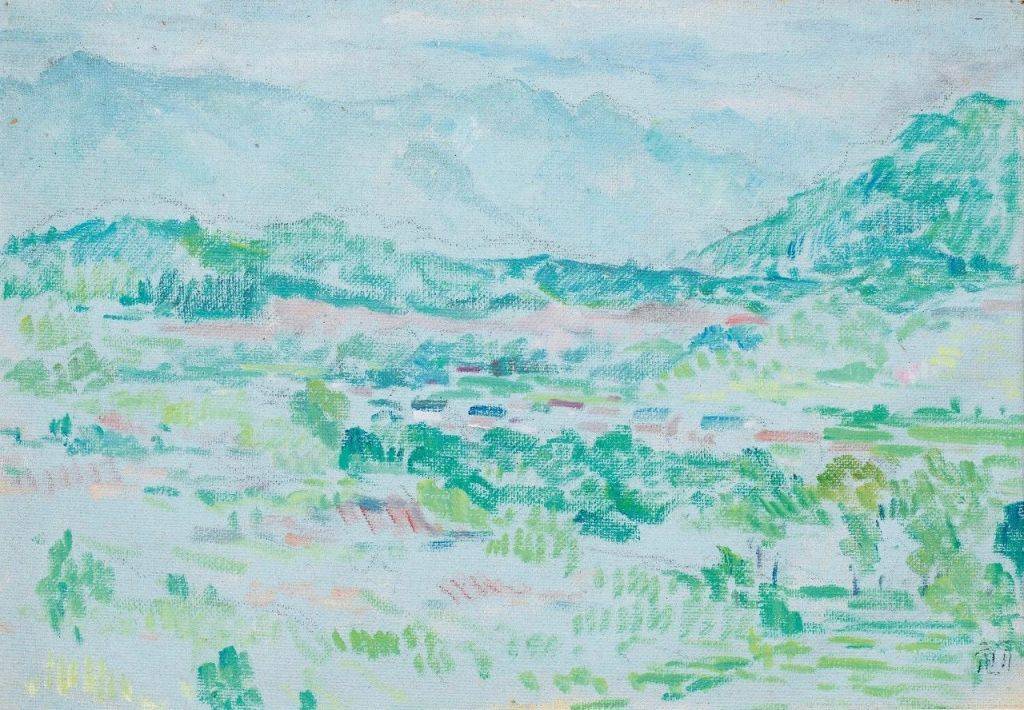

周碧初晚年还画过很多小幅景物,彷佛是悭吝颜料似的,用干笔在画布上蹭擦,很像国画里的焦墨渴笔,线条很涩很枯,大量留白,影影幢幢,笔简而意远。

《武夷山》布面油彩 26.5×37.5cm 1982 上海油画雕塑院藏

为此我特意去请教策展人李诗文兄,询问他周老先生和黄宾虹是否有过交集,我感觉画里分明受过宾老的点化和影响。

诗文兄的回覆非常肯定,他说1943年周碧初到北京举行画展,其间见到宾老,两人探讨中西绘画,很是投缘,取得很多共识。周碧初更赞赏宾老的画里头最有东方意识。

诗文兄还说,他们的绘画,其实受传统绘画中的“点厾法”影响很大,只不过周先生一变而为点彩罢了。他感叹,周碧初的艺术实践和艺术代价是远远被人低估的,对他的研究和发掘还刚刚开始。一番话令我茅塞顿开。

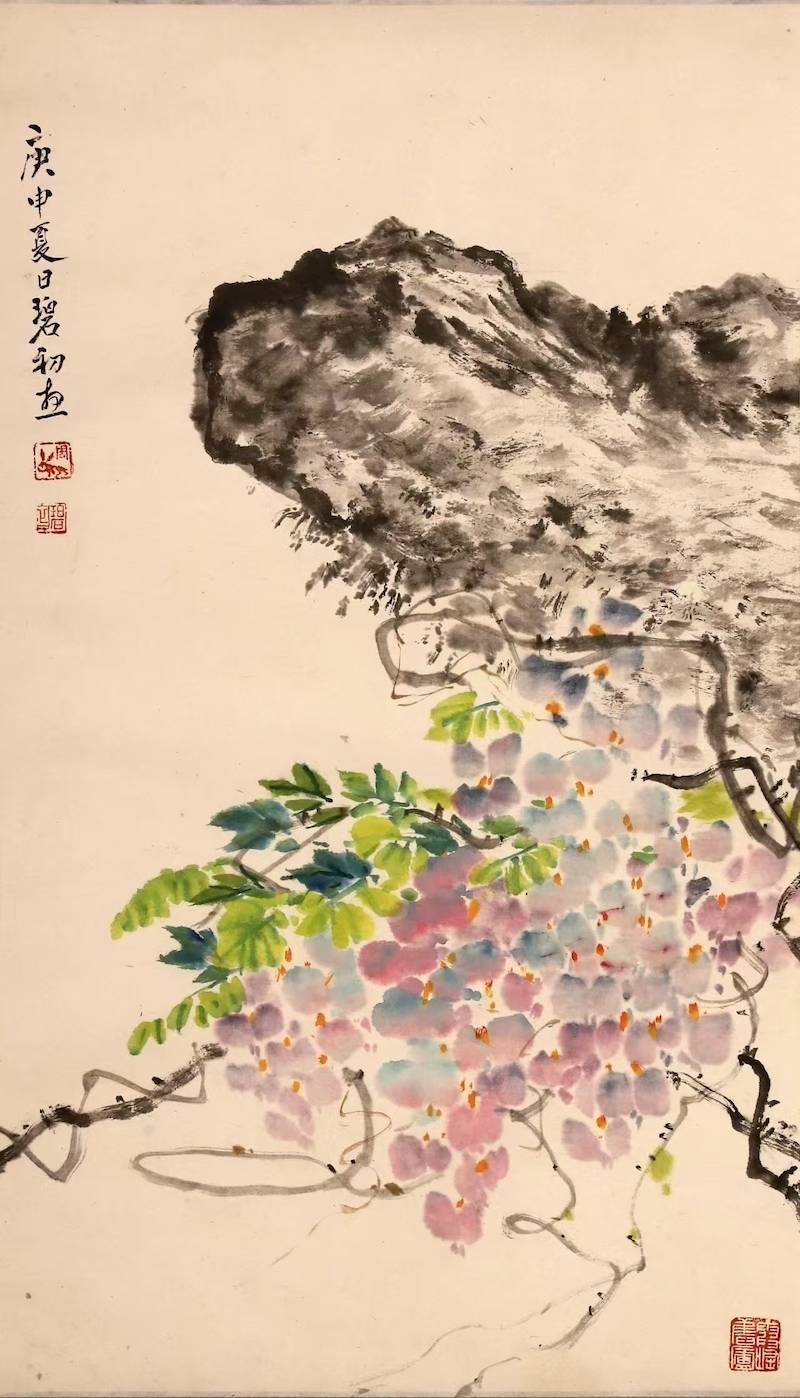

其实周碧初对中国画一向是很有研究的,他不但和朱屺瞻、陆俨少、唐云等国画家都是好朋友,经常在一起切磋画艺。他自己也会画水墨,有非常不俗的面目,此次展厅也有他的水墨作品呈现。另外,他对齐白石也推崇备至,收藏过好几件作品,还曾专门经过徐悲鸿买到一本齐老的花卉册,精致绝伦,彷佛荣宝斋曾做过木版水印。这本册页曾在他侨居印尼期间随身相伴,旦夕晤对,藉以窥探中国画的笔韵墨趣。

周碧初《紫藤花》 纸本设色 68×39.3cm 1980年 福建平宁周碧初艺术馆藏

所以若是从传统笔墨的角度来看周老先生的油画,他油画里的“笔墨”工夫同样了得,每一笔每一划分明也是“对”的。这一点与晚年的莫奈等印象派大家有异曲同工之妙,他们的每一笔每一划都是“对”的,都是“活”的,到处蓄蕴着生命和能量。

周碧初的艺术将绚烂与清淡合而为一,二者的统一圆融显示了艺术家伟大的品德教养,虚怀若谷,温柔敦厚。

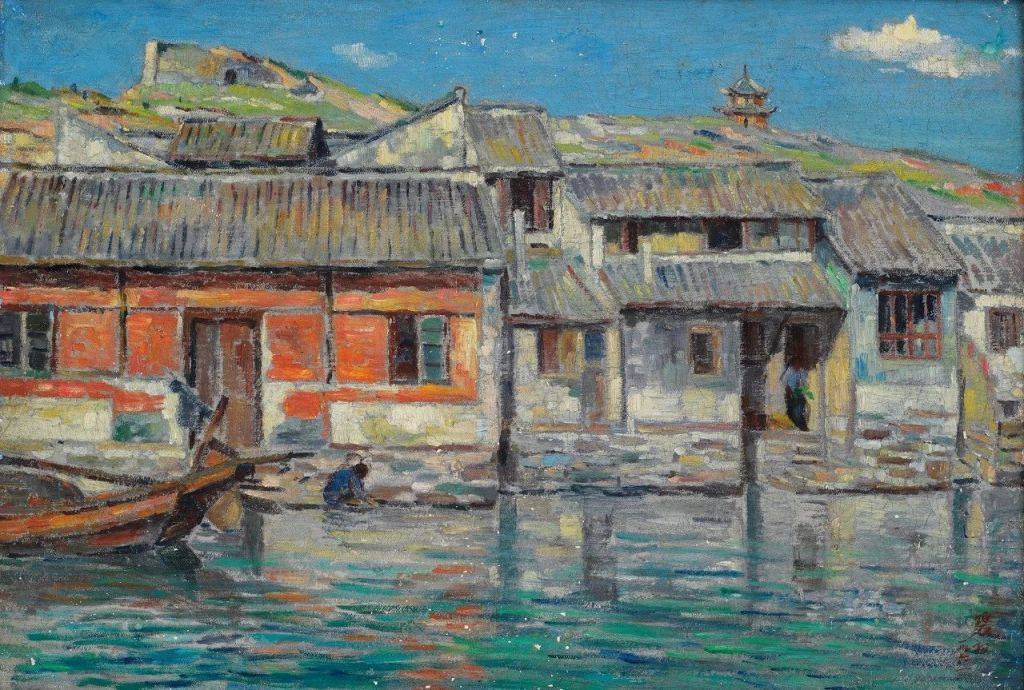

他的佳作还有很多,佳构迭出,限于篇幅,恕不逐一列举,将来有机会再品再讲。不过值得一提的是,展厅里的那张《春色》(1963年)和《古城水乡》(1961年)也是我的心头好,每次在她们面前驻足流连,没法魇足。这两件同样是鹤立鸡群勇于变法的佳构,用苏州话来说,都是“状元”。

《春色》布面油彩 80×100cm 1962 上海美术馆藏

《古城水乡》布面油画 38×55cm 1961 上海油画雕塑院藏

为了更加深切了解这位画坛老爷爷,今年元宵节,我特意到周碧初的家乡漳州去了一趟,实地感受这个千年古城和著名侨乡的风土人情,那里数百年来的开放包容和和世界的密切交流,那里浓郁的人文气息。另外,我又前前后后兜兜转转去了祖国大江南北十多个城市,这番游历返来,再读周碧初先生的画作,自我感觉功力又增添了很多,对他的艺术又有不少新的理解。

展厅回复的周碧初生前画室

2025年5月18日写于国际博物馆节

发布于:上海市