鳣痯往吇新闻网

往常,在中国城市的陌头,茶空间正在悄然变形。一边是赓续创新的奶茶品牌和潮流风味,另外一边是实在存在着的茶叶店。在福建,茶馆也从不只是吃茶品茗的地方,它更像是一个社会关系的缩影。在茶空间中,人与人的毗邻不靠标签、不讲履历,而是靠时间泡出的信任,一杯茶水酝酿出的默契。这里自有一番江湖气象,不是快意恩怨,而是一样平常中的情份、关系与信任的玄妙均衡。它们不是传统意义上的茶店,而是带有人情关系和一样平常温度的“第三空间”,在毗邻了人和人的同时,也缝合了城市肌理中那些被忽略的漏洞。本期《如此城市》,让我们在茶香氤氲中,追随《杯水之情》作者叶婷婷与出版人景雁的脚步,走进活的福建茶馆的一样平常。

图源《杯水之情》

——茶馆,是中国人的第三空间

叶婷婷:其实很多人最早对“茶馆”的印象,往来往自老舍笔下的《茶馆》,人们在那里唠嗑、听戏、交换信息。成都的茶馆也是雷同的,王笛在他的书里就写到,茶馆实际上是中国社会中一个被长时间忽略的公共空间。他厥后去了美国,发明中国的茶馆其实完全可以和美国的啤酒馆、欧洲的咖啡馆相提并论。“第三空间”这一观点,底本来自社会学领域,但真正进入大众视野,是因为星巴克将它作为品牌理念推行开来。至于广州的茶餐厅、香港的茶肆,那里的“茶”更多时候是配角,“餐”才是配角。它更像是一种方向饮食和本地一样平常生活体式格局的表达。

展开盈余 85 %

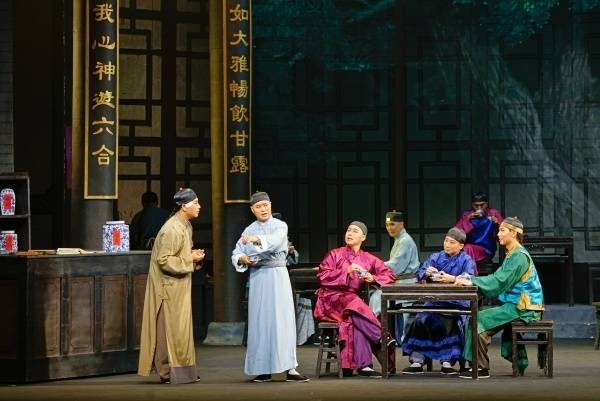

图源新空气上演

福建陌头罕见的“茶叶店”,虽以销售为外观形式,实则更像是“类茶馆”的存在。它们与主顾之间建立了区别于其他地区茶叶店的深度关系,乃至人与空间之间也形成了长时间的情绪交互。有些主人和茶店都非常熟络,乃至熟到会帮忙巡店,体贴茶馆里事情人员的生活。

反过来,一些“茶小妹”常主动赞助主人处置惩罚一些一样平常琐事,好比接送他们的小孩。以是你会惊讶地发明,福建的茶馆竟然承担起了如许一种奇特的属于熟人社会的本能机能。

景雁:茶行业的变更非常大。好比北方现在还有很多茶城,但在福建,这类业态几乎已消失了,这实际上是件挺神奇的事。追念1990年月至2000年左右,很多人都是去茶城买茶,那时候的消耗需求很直接,需求就是在茶本身。而往常,整个社会的物资极大丰富,人们可以接触到的挑选愈来愈多,采办渠道也变得多样化。但在这类背景下,为甚么人们还会走进一家茶馆?我以为,这就回到一个焦点:人们渴想茶空间所带来的那种更立体、更有温度的办事体验。现在我们的很多消耗举动,实际上是没有人介入的。点一份外卖,你不会和厨师打交道,但在茶馆里,人和人之间的交流依旧保存着,你会被约请品茶,会有人问你这款茶的味道如何,会有人乐意和你聊一聊。

这实际上是一种趋势:线下的交流与体验是更奢靡的东西。

如此城市:当今中国的茶馆和王笛书中作为“公共空间”的茶馆已然有所不同,其实为有交际需求的人群提供了一个具有情绪代价、完整仪式感的私人空间。茶本身就是一种礼物,它有其代价属性,同时品茗也是社会交往中的一个重要环节。

——“新中式茶”所谓拼配,其实来自传统

如此城市:茶在中国文明里一直带有肯定的仪式感。它有一整套流程,也有一些端正,这其实代表着一种高文明,好比士大夫阶层或学问分子所追求的精力修养。很多寺观的禅茶流动,就与“修身养性”接洽在一起,是文明层面的体现。

因此,也有人不支持拼配茶,认为那样太卑鄙、太“饮品化”了。但我反而以为,有时候茶的生命力,正是因为它“饮品化”了才被真正引发出来。如果它老是带着一套繁复的流程,需要花上一整个下午的时间,那它其实很难真正走进更多人的一样平常生活。

比年再起的中国茶饮风潮

您怎么看待现在流行的新中式奶茶?

叶婷婷:新中式奶茶,有一种文明认同的含义在里边,而且拼配本身是来自传统的。我以为现在愈来愈多的年轻人,尤其是更年轻一代,对我们民族文明以及这类饮品本身,都有着很强的认同感。当然,另外一个很重要的原因是它好喝。我以为这一点迥殊枢纽。在你生命还很年轻、很蓬勃的时候,你会迥殊喜欢那种甜甜的、清爽的、轻松愉悦的东西,它和谁人阶段的生命状态是很契合的,它就应该是那样的味道。

但也有人说,人到中年突然开始品茗了,就好像血脉被叫醒了一样。我在上海有很多朋友,之前肯定都是喝咖啡的,但到了某一个时间点,他们突然就开始品茗了。我在想,是不是当人开始想要“往内走”、去探求本身的时候,就需要一个载体大概说一种序言。而茶,正好就在谁人时候出现在他的生活里。

以是我以为,不管是甜甜的、轻快的新中式奶茶,还是更沉静、内敛的传统茶饮,它们其实都回应着当下人们的两种不同的内涵需求,各有代价,也都很重要。

叶婷婷:茶是一种迥殊包容的存在。它从不拒绝任何人,也不设限于任何年事段。无论你是想要表现得高雅,还是本身就很高雅,哪怕你只是想通过品茗来探求一种身份认同,乃至你以为本身跟茶文明毫有关联,它都不会拒绝你。因为每个人都可以在茶中,找到他所需要的东西。90后的茶客愈来愈多了。来改过兴行业的主人,好比互联网行业,大概一些更前沿的职业领域,也开始离开品茗的行列中。

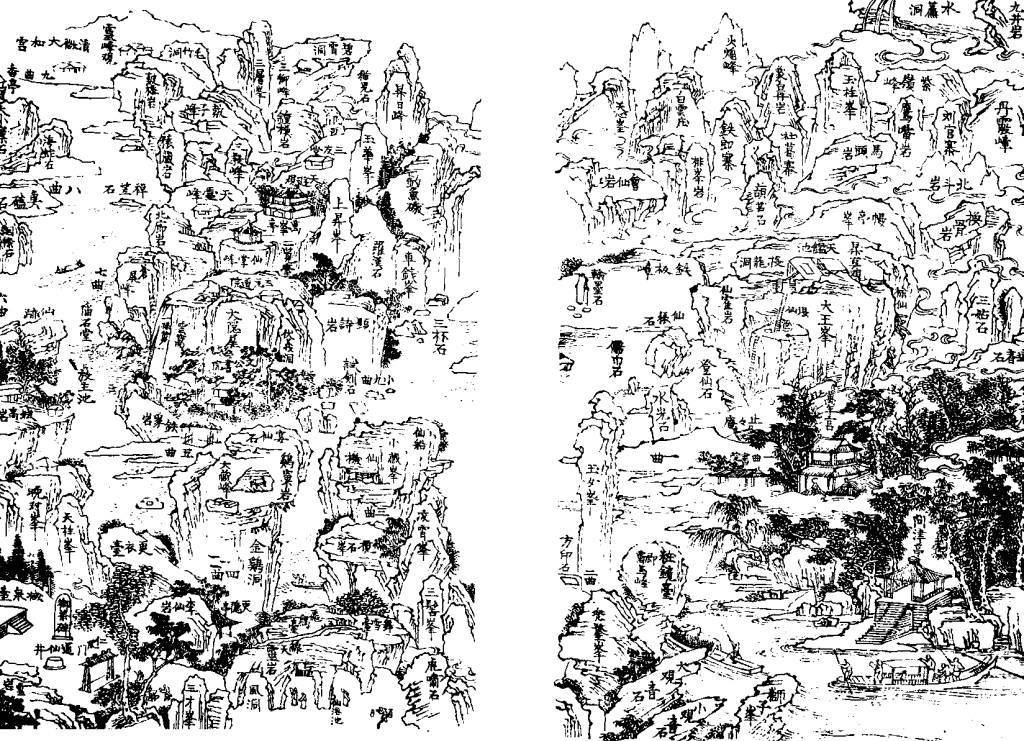

《武夷山名胜图绘》[明]徐表然 纂辑

武夷山自然风景

——沏茶,是中国人抵挡内卷的体式格局吗

叶婷婷:当你沏茶的时候,你会开始去思索一些平时匆促拿起一杯咖啡时根本来不及想的成绩。因为沏茶这个过程会逼着你慢下来,去注意那些渺小的、底本会被忽略的瞬间。这类体验,其实就像是一场小型的冥想,一次短暂的内观。

好比你在等一壶水烧开的时候,就会开始听水的声响。古人给这些声响给予了很多诗意的名字,好比“松风”——那是水烧得很急时,像风刮过松林的声响;还有“鱼眼”——那是形容水加热时,泡泡像鱼眼大小的状态。在这个过程当中,你会开始听到那些从前从未注意到的声响。如果你不在当下,不专注地拿起盖碗,你就很大概会被烫伤。这个过程会把你拉回“当下”,把你脑子里那些紊乱的声响暂时清空。

沏茶,实际上是一种体验,一种和本身相处、和当下共处的体式格局。而这恰恰是当下的中国社会中比较稀缺、但愈来愈多人渴想的一种举动状态。因为这个天下所有的事情都在让你愈来愈快,在商业环境中,人们讨论的每每是如何让投资回报更快、收益更高、范围更大。但品茗,这件事仿佛就是一种逆向的挑选,它逼着你慢下来。

可成绩是,我们很多人已损失了“慢下来”的能力。好比你很难真正静下心来读完一本书,乃至连看完一部影戏都变得困难。我们看的是影戏切片,而且哪怕是三分钟的切片,还要倍速播放。整个天下就像一辆越开越快的车,被巨大的惯性推着往前冲。那我们拿甚么来匹敌这类惯性呢?好像没有答案。

但至少,泡一壶茶,是一个大概的开始。

如此城市:茶,对于中国人来说,始终承载着一种精力性的意味。这类精力性从未缺席,也是茶文明中最焦点、最重要的部分。而在西方,沏茶的体式格局每每只是烧一壶开水、拿个马克杯、放一个茶包。在如许的语境下,关于茶的那些讲究和仪式感,并不被迥殊重视,乃至很少被真正注意到。也正因为如此,茶在西方就难以以如许的体式格局,演变出如中国一般完整、丰富、具有空间性与文明深度的“茶文明”,更不大概进展出往常我们所说的“茶空间”。

——“茶小妹”的江湖

叶婷婷:“茶小妹”是中国当今茶空间里一个不可忽略的存在。过去在这个行业中,茶叶店的从业者并不被充足尊重,“茶小妹”其实就是偏见性的称呼,因为她们大多年事偏小,且以女性为主。她们都是刚满十六岁就进城事情,她们中的不少人没有受太高等教育,进入这个行业常常是因为“没有太多挑选”。但恰恰是这些起点不高的从业者,在缺少资源、没有家庭支持的情况下,靠着真诚与积极,博得了信任,建立起以茶空间聚合而来的社会资源。

她们每每在职业早期不知道如何与主人自然交流。因为相互底本生活在完全不同的条理与语境中,缺少配合话题。于是刚开始时,“茶小妹”们不得不积极去相识茶客大概感兴味的内容,好比记住种种手表品牌、识别不同豪车的钥匙、收听财经旧事,乃至进修股票学问。这些做法在早期每每显得生硬,是一种“生搬硬套”的尝试。

现实上,往常很多茶客其中有很大一部分是中年成功男性。外观上看,他们与“茶小妹”是两个完全不同的群体,但正是透过一杯茶汤,他们之间建立起一种奇怪的社会学的链接。这其中有很多传奇的故事。

其着实我写这本书的过程当中,也有很多自我怀疑:我写这本书,究竟对这个社会有无代价?会有若干人乐意去读如许的内容?我长时间陷在如许的疑问里。但前段时间,我突然有了一种自洽的感觉。如果这本书,哪怕只是让一群早早出来闯社会的女孩看到她们本身的代价,那对我来说,这件事就已充足了。

以是我们一直希望“茶小妹”,尤其是那些来自农村、年轻时就到城市打工的女性,乃至来自所谓社会底层的女性,可以或许通过本身的专业能力、人格魅力博得的尊重。她们大概在原生家庭中也没有太多被看见的机会,但如果她们可以或许在事情中渐渐建立起对本身的认同,找到内涵的自信,那她们才有大概去转变本身的人生轨迹。

《杯水之情》 上海三联 2025

《杯水之情》作者叶婷婷

公布于:上海市