鳣痯往吇新闻网

近日,十月杂志社和无锡古运河度假区在无锡市梁溪区配合举办了“2025年古运河诗会”,诗人及书法家们在清名桥古运河景区、东林书院、钱锤书旧居等进行采风创作。

无锡是一座被太湖烟波浸润的江南古城,清名桥畔的水衖堂,是京杭大运河最灵动的章节,两岸白墙黛瓦的枕河人家,推开木窗便是潺潺水声。无锡也承载着千年历史文脉,其核心区域之一的梁溪区有3000年历史,吴文明、江南水文明、工商文明秘闻深厚。

无锡夜景

作为“运河之眼”的清名桥

2025年央视春晚无锡分会场选址于无锡清名桥。春晚后,位于清名桥附近的主舞台得以保留,每逢节沐日都会举办歌舞上演。

春晚搭建的舞台 至今仍在使用

清名桥被称为“运河之眼”,始建于明万积年间,原名“清宁桥”。至清道光年间,因避讳道光帝名“旻宁”,遂改称“清名桥”,现存桥梁为清同治八年重建,桥身全由花岗岩砌筑,为单孔石构,长43.2米,是无锡古运河上保存最完整的石桥。诗人、《扬子江诗刊》主编胡弦关注到清名桥庞大的身体在运河水面的投影,他写“桥很嵬峨/船队从桥洞下经过时,暗影将它包裹/船,像摆脱了那暗影后/才从新上路的”。

清名桥

清名桥承载着浓厚的历史文明影象,旧时无锡有“正月十五走三桥”的习俗,清名桥是必走之桥,寓意祛病消灾、祈福平安。关注到清名桥的民俗意味,诗人们也对于桥这类物资实体发出哲学性的思辨,诗人中海写:“当桥退出了作为桥的控制性/而成为一个历史事件——努力于写回忆录的桥,心态平和/历史不增不减,它心中/只有一条道,供人们来或去。”

枕河人家,到处水声

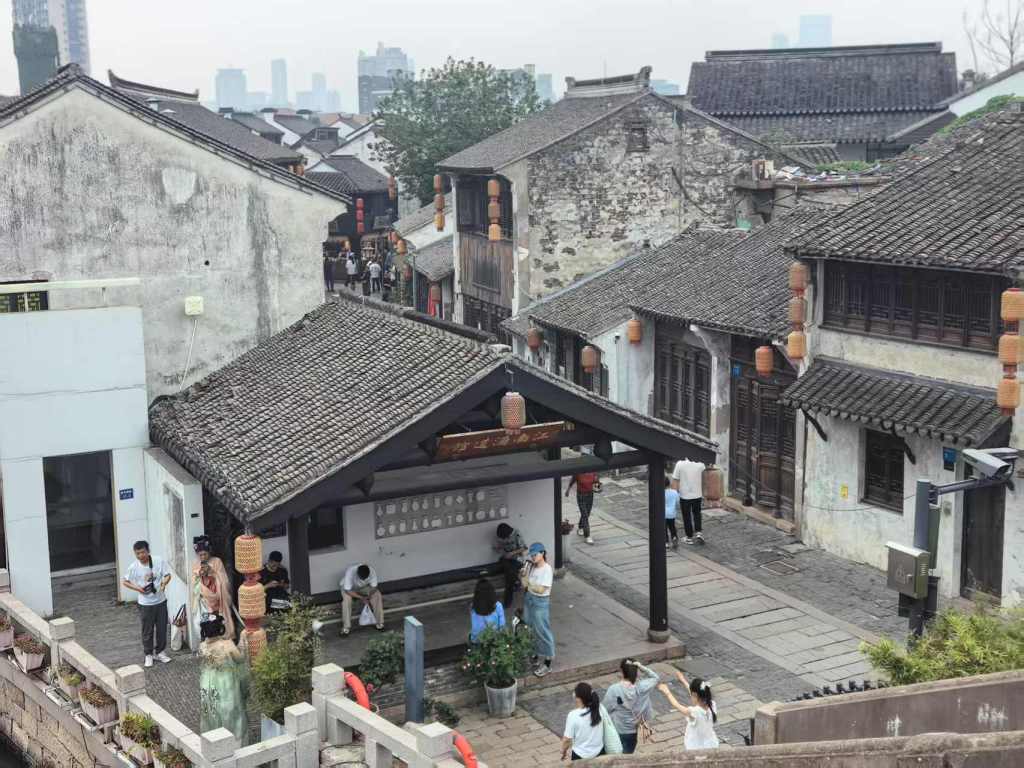

清名桥两岸的民居以粉墙黛瓦为基调,建筑多建于清代至民国时期,部分可追溯至明朝。民居依运河而建,前门临街、后门临河,部分衡宇的支撑柱梁直接伸入河中,形成“枕河人家”的特色景观。这类设计既方便住民汲水、洗濯,也体现了与水系共生的智慧。这里曾是丝业、窑业、米市聚集地,永泰丝厂原址、大窑路古窑群遗址等见证了无锡近代民族工商业的光辉。

清名桥附近的建筑群

这些典型的江南水乡景观给诗人们留下鲜明印象,诗人王学芯写:“感觉人类栖身的要素/就是那些面孔,那些声音,那些邻人/那些檐下的窗户/那些窗里的光……柔软的丝绸回到自己身体/窗口里的景色/满是水”。

运河泛舟

东林书院

无锡名流旧居与书院文明配合组成其“吴文明”内核,既展现了明清科举教育脉络,也纪录了近代实业家、学者对教育与思想的推动。

东林书院位于无锡城东弓河内侧,建立于北宋政和元年(1111年),是北宋理学家程颢、程颐嫡传高弟、知名学者杨时长期讲学的地方。明朝万历三十二年,由东林学者顾宪成等人从新修复。这里以“风声雨声读书声声声入耳,家事国事世界事事事关心”的名联而闻名。

东林书院

无锡正在经度日化利用,让书院被有效利用起来,今天的东林书院,拓荒出林林总总的文创店、艺术空间、茶室,不断为古老的书院注入古代元素,为旅客带来雄厚的体验。

东林书院内部

诗人雁西就已经被活化利用的空间写道:“我一踏进门,便闻声孩子们的朗朗诵书声/比如春声撞破露水/惊醒了石缝中的幽兰。楹联的骨骼,仍在灰烬里站成松柏/我轻抚班驳的廊柱/闻声超过时空的回声,将文明韧性与士人风骨凝于意象的裂隙之间/锻打成剑。”

鳞次栉比的名流旧居

“书圣”王羲之、“画圣”顾恺之、官方音乐家阿炳,曾在梁溪生活或定居,无锡市梁溪区内出现了薛福成、秦邦宪、陆定1、钱锺书、顾毓琇、王选等一大批历史人物,这些名流的旧居鳞次栉比于郊区的各个街道,让这些街道有了多重时空、多重历史意义。

其中最为人所知的是钱锺书旧居。这里是钱氏家族的祖遗宅邸“钱绳武堂”,也是钱锺书青少年时期生活、学习的重要场所。旧居主体为江南庭院式民居,分南北两部分。南部为“钱绳武堂”,北部为钱孙卿扩建的“梅花书屋”。今天钱锺书旧居的部分空间被开设为咖啡厅。

钱锺书旧居

顾毓琇旧居最近修葺一新,环境极为俗气。顾毓琇是清华大学工学院创始人,曾任地方大学校长,培养钱伟长、吴健雄、曹禺等杰出学生。顾毓琇旧居现存五开间四进院落,修复后保留了典型江南民居特色。这所旧居不仅是顾毓琇的出生地,也以这个家族映照着我国近古代教育与科技发展,成为无锡“尚文重教”文明的意味。

顾毓琇旧居

发布于:上海市