鳣痯往吇新闻网

在当代电子游戏家当中,大多半由玩家所操控的角色每每具有一种显著的客观能动性或天下改写能力。角色们不管是战胜邪恶、束缚疆域,还是经过开放天下的机制自我塑造人生轨迹,这些受到玩家操控的角色大多是“有能力”进行某种行动而产生转变的角色,这种设定好像成为现代游戏设计所必要默认遵守的准则。然而在《燕云十六声》河西版本中主线章节月问长安中“麻布袋”的故事却故意地背离了这一叙事逻辑:它并未赋予玩家操控的角色某种转变天下的力量,反而经过剥夺角色的打击能力与成长机制,将玩家置于一个完全“力所不及”的普通人当中。这种设计在当下强烈强调配角成长与技能反馈的游戏工业语境下,构成一笔显著的逆写。

“麻布袋”的故事设定于安史之乱之后的西域,彼时唐朝地方为平定叛乱而抽调了西域军队的精锐,以至于吐蕃顺势攻占河西、陇右地区,故而西域守军遂与长安完全得到联系。玩家所操控与体验的角色是一位极其普通的西域军驿杂工——在边境溃逃、军队全灭之后,被临逝世的士兵拜托了一只麻布袋,要将其带回长安。游戏初期玩家和他都不晓得袋中所装为什么物,只能在缺少指引、援助与战斗能力的条件下,踏上一段冗长的徒步路程。路程中再遭受匪贼、沙暴、叛军的磨难之后,他终于晓得麻布袋里是一堆棉花的种子。故事的末了,玩家所控制的角色“失败”了,筋疲力尽地逝世于西域。而在逝世亡前的一刻,他将袋中的种子撒在自己眼上,任由秃鹫啄食自己的身材与棉种——终究,经过这原始而萧疏的生态轮回,秃鹫将西域棉花的种子带至华夏,在粪土中生根发芽。

展开盈余 91 %在这个故事中,既没有传统意义上的“胜利”,也没有英雄主义的回光返照。配角的举动一直是模糊、犹豫、受限的。但正因如此,这个故事好像为当代游戏叙事开辟了另外一条路径——不以配角的控制力为中心建构游戏体验,而是经过极简的交互机制与极弱的角色设计,迫使玩家沉入一种更靠近“历史的下层视角”。在这里,历史不再是帝国兴衰、王朝轮替的宏观叙述,而是以一袋种子的路程为单元,经过一个默默知名的普通人视角来浮现一段关于群众、苦难与偶然性的历史传递。

这一游戏片段的价值,恰好在于它怎样挑战了当前游戏设计与叙事中的核心预设。当愈来愈多的游戏作品努力于经过“开放选择”“成长系统”与“胜利导向”塑造玩家的权力“幻觉”时,《燕云十六声》这一章节的故事却反其道而行,剥除了险些所有传统意义上的玩家主权,将“没法行动的个体”置于故事中心。这不然则一种形式上的反叛,亦是一种深具政治性的设计选择。它经过设计的限制、叙事的模糊与行动的失败,使游戏成为一次关于“知名之人怎样参与历史”的思索实验。

1、反英雄主义叙事:必定失败的宿命

不管在西方抑或西方的文化中,传统的英雄叙事自古以来就是叙事布局的主流形式。从荷马史诗中的奥德修斯,再到大家所认识的金庸所塑造的郭靖、张无忌等角色,英雄故事通常遵守着一种明确的布局:起程、试炼、胜利、归来。这一模式在电子游戏范畴也被延续上去:从《塞尔达传说》到《终究幻想》,再到各种题材的游戏中玩家所饰演的配角每每天赋异禀或机遇独特,他们经过操作技巧的提升与角色能力的成长,赓续超出妨碍,终究完成目标、转变天下。在这种模式下,英雄叙事不但塑造了故事线,还塑造了玩家体验本身:玩家被鼓励相信自己的技巧、决策与坚持终将带来胜利。在这里,小我私家意志被赋予了转变宏观局势的力量。故而在这种语境之下,“胜利”自然而然成为了系统奖励的自然归宿,而“失败”则是一种技能不足所导致的暂时性挫折。

但在《燕云十六声》的“麻布袋”篇章中,这一套路径被悉数作废,游戏转而构建出一种“反英雄”的叙事模子:配角既无精熟的技艺,亦无显赫身份,既无宏大的愿景,更没有束缚他者的能力。他只是一个在大历史的废墟间被迫挪动的知名之人,是一种“非配角性”的极致体现。这一叙事策略既与传统游戏的“角色强化布局”相悖,也挑战了玩家在操作中的心理投射习惯。玩家不再能够经过养成、升级、战斗获得“成长”的满意,而只能以“在世”作为最低限度的行动目标。在叙事上,游戏将配角定位为一个被卷入动荡历史却无从控制局势的大人物。他的路程没有“复仇”或“荣耀”,而只是从边境出发,试图将一个目生的麻布袋带回长安。在战争废墟的萧疏背景下,这样的动机显得异常微弱,甚至谬妄。然而正是这种动机的非崇高性,成功地祛魅了传统游戏中“英雄”的观点。

玩家在游戏中所饰演的“麻布袋”是一个极其普通的驿站杂役

博尔纳德·舒茨(Bernard Suits)在其著作《蚱蜢:游戏、生命与乌托邦》(The Grasshopper: Games, Life and Utopia)中提出,游戏的本质是“自愿接受人为设定的妨碍”。也就是说玩家以一种自愿的态度接受非最优路径,以体验法则带来的挑战与快感。传统动作游戏的设计,即是以能力增长、技能控制为动力,赓续经过降服妨碍获得进步感。但在这个故事中,玩家所接受的妨碍并不克不及被降服。妨碍本身并不是供玩家超越的——而是作为一种生存极限存在于叙事框架中。跑动、跳跃、闪避,这些极其有限的动作,在面临压服性的暴力力量(劫匪、秃鹫、沙漠环境威胁)时险些有效。而在麻布袋故事的叙事中,玩家并不是为了胜利而进步,而是为了耽误失败的到来;也不是为了完成自我完成的英雄路程,而仅仅只是将一袋棉花种子尽可能地促进将来。在这种设定下,玩家体验到的并不是传统意义上的游戏兴趣,而是一种近似于存在主义式的谬妄感:行动本身必定有效,但仍不得不可动。

在故事的末了,配角因不敌叛军而倒在沙漠中,操控的玩家力所不及只能悄悄看着“逝世亡”的到来。这一刹时,游戏剥夺了玩家一切操作权限,让玩家体验到一种完全的行动中止感。与传统游戏不同,这不是一个重开一次可以规避的失败,也不是一个可以用技巧填补的失误。配角的逝世亡不是偶然变乱,而是故事的幸免走向。这里,失败不是终点的不测,而是历程本身的一部分。在麻布袋的故事中,玩家经过“失败”体验到了在宏观历史力量面前,普通个体的意志与努力是如此微不足道,但正是这种微不足道的坚持,令人类历史赓续延续。这是一种冷峻而深沉的诗意,在这个故事里并没有传统意义上的胜利者与英雄,只要一粒粒棉花种子,在风中飘向不可知的将来。

配角临逝世之时,将棉种洒在了眼睛上并经过秃鹫的啃食将棉种带回了本地

二、动作匮乏的极限:极简交互作为叙事实践

在绝大多半动作游戏设计中,玩家的体验被建立在一套复杂、递增的技能系统之上。初期如《忍者龙剑传》、《鬼泣》系列,再到现代如《仁王》《艾尔登法环》系列中,设计者经过引导玩家经过促进流程而得意赓续学习新动作、组合连击、非凡技能,从而使得玩家得以构成一种赓续精进与掌控游玩天下的感觉。Katie Salen和Eric Zimmerman在《玩乐之道》(Rules of Play)中将此称为“故意义的选择”(meaningful choice)——即经过赓续扩大可操作的选项空间,游戏赋予玩家“自己塑造路径”的客观感。每一次按键输出造成的影响,都成为了玩家意志自由的体现。故意义选择的建立,首先依赖于选项空间的存在与扩大,即玩家必须在多个可行动作之间作出决策,而非仅仅执行系统预设的唯一路径。

传统动作游戏中多样的技能与兵器的选择是必不可少的设计要素。 Rise of the Ronin,Team Ninja 2024

若是说传统动作游戏依赖于复杂的操作系统与层层递进的技能成长机制来支撑玩家的沉浸体验,那末玩家在体验《燕云十六声》中“麻布袋”的故事时,会发现建造组对这一模式进行了一次保守的背离——在故事中玩家可执行的动作被极度压缩,剩下的唯一跑动、跳跃、闪避,除此以外别无其他。没有打击指令,没有技能树,没有花梢的武功系统。动作的极端匮乏在深层上构造出一种被限制、被剥夺、被抛入风险天下中的生存焦急感,这种详细反馈给玩家的就是没法经过“升级”的手段学习新的技能或更高效的生存方式。不管玩家怎样控制节奏、机会、路线选择,他所具有的只要最基本的人类身材能力:奔跑、跳跃、以及长久的闪避。这里没有成长,没有选择,只要维持懦弱生存状况的单调重复。例如,在面临沙漠中的秃鹫或叛军时,玩家没法反击,所能选择的唯一路径是隐匿与避难。这种设定将生存压力转化为连续性的控制体验,使玩家一直处于警醒、警备与隐匿的状况中。而这些状况,正是战争中底层个体最真实的生存感知。这种被压缩到最低限度的操作维度,与其说是在摹拟角色的弱小,不如说是在试图将玩家置入一种主动行动者的临界状况:赓续地“操作”,却没法真正“转变”任何器械。这个简化到极致的操作体验可以视作是对博尔纳德·舒茨所描述的“自愿降服不必要妨碍”这个界说的极限测试。“麻布袋”中的妨碍并不“人为”,而是源于一种布局性失能:一个杂役怎样在战争与崩坏中“照顾信息”?玩家怎样在失语与无力中“推动剧情”?这些成绩被交互机制本身吸纳并详细化了。

同样地,动作系统的匮乏直接映射到了前文所述的反英雄主义的叙事布局:传统动作游戏中的复杂交互允许玩家以一种创造性的方式面临挑战,好比选择不同的兵器、不同的战斗气势派头、不同的解决路径。而在“麻布袋”的故事中,面临暴力与灾害的压制,玩家在此刻并没有创造性参与的空间,面临沙漠与风暴,玩家唯一能做的就是探求掩体,在弱机动性的跳跃与跑动中耽误不可避免的毁灭。

一个没有成长系统的配角,必要一个没有选择布局的操作框架。这种对应并不是偶然,而是构成了这个章节故事的最核心部分:正是在此处我们能力真正理解玩家“玩什么”——他们玩的是怎样在没法对抗的历史布局中进行最基本的行动,怎样在机制的禁锢下仍完成一次远间隔的物品运送。这是麻布袋的任务,也是玩家自身交互体验的核心隐喻。

玩家在游玩“麻布袋”的章节当中,大部分时候能执行的操作唯一挪动、闪避以及跳跃。

“麻布袋”的故事以极简手法构建出一种“行动之限”的叙事实验,它让玩家体验到了何为“主动中的坚持”以及不为转变天下,只为不被完全吞噬的操控逻辑。这种游戏机制背后所构成的,是一种对行动可能性、历史暴力与个体经验之间复杂关系的思索。在极度贫瘠的交互系统中,《燕云十六声》中“麻布袋”故事所要尝试的是一种将可控性坍缩本身作为设计核心的颠覆实践。

3、知名之身与种子的旅行:一种群众史观的表达

《燕云十六声》中“麻布袋”的章节,以一种极具克制的方式建立起一套对抗宏大叙事的历史观,它不再依赖英雄人物、枢纽战斗或国家运气的顶层敘述,而是将镜头聚焦于一个社会布局边缘的知名之人——一位军驿杂工。他既非叙事的推动者,也不具有改写局势的能力;他只是主动地接受了一项任务,然后以瘦弱的躯体、几近手无寸铁地穿越帝国废墟。在这里,游戏建构出一种典范的“群众史观”逻辑:历史的流动并不老是由将相权贵所驱动,而每每是由有数知名者,在无可选择的实际中,主动却连续地完成着文明的递送与转换。

这一点在故事布局与美学显示上得到了深刻体现。游戏拒绝对配角的任何英雄化处置惩罚。他不具有精妙的战技,没法战胜仇人,甚至没法与他者建立稳定的语言联系。他所能完成的,不外是对“照顾”与“挪动”这两个动作的重复,这种重复正是安史之乱后唐人在西域地带的生活的真实写照——它算不上是庆幸或壮烈,甚至在史乘中都很少被纪录。而终究,当这条长达数百里的路径只为运送一袋棉花种子之时,游戏以一种克制到近乎冷峻的方式,将宏大的历史变迁复原为一种生物-政治性的传递机制:种子的扩散并不是因朝廷政策、将军布局或历史转机,而是经过一具腐败遗体与一只秃鹫的粪便完成的。这种叙事处置惩罚极具寓言意味:历史的真正延续,每每并不是来自高处的决策,而来自于下层身材的瓦解与牺牲。而那些从未在史乘中留名的人,他们的生活与行动,却构成了真实历史活动的底层动力。游戏中的麻布袋,从未试图“理解”历史——他不晓得战争缘由,也不晓得任务的紧张性——但正因如此,他成为一种更纯粹的“历史的承载者”,他的身材不是叙述的中心,而是承载布局的一部分。这一叙事路径并不是无痛的认同或牺牲礼赞,而是揭示出群众史观所内含的冷酷逻辑:知名者不是被歌颂的对象,而是在布局中消耗的燃料。他的逝世亡不被铭刻,他的路径无人追问,他的作用仅在于完成一次物质层面的转移。然而也正是在这冷峻机制的展现中,游戏为玩家留下了一个不容回避的悖论:我们在虚拟天下中饰演一个永远不会被怀念的人,而他却可能是历史真正得以延续的原因。

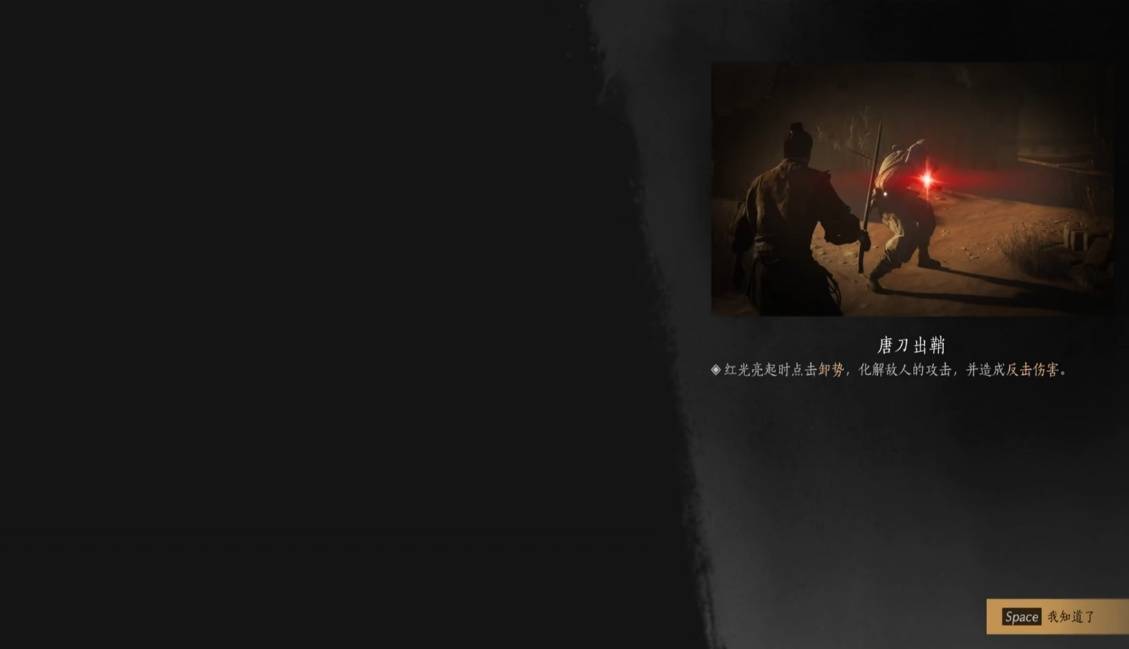

“麻布袋”章节中唯一的一次战斗环节,只管玩家做出了最精确的操作,亦没法避免操控角色逝世亡的“失败”

《燕云十六声》中“麻布袋”的章节摆脱了传统武侠叙事中对“义士”或“奇人”的浪漫化想象,转而建立一种面向群众的、带有荒诞感却不乏尊严的叙事美学:在玩家操作与角色运气之间,在生存的噜苏路径与历史的大尺度历程之间,游戏构建出一个有别于“史乘”与“传记”的感知通道:一个关于知名之身怎样不自觉地完成了意义天生的故事。

《燕云十六声》中“麻布袋”章节的独特性,不但在于它所讲述的故事,更在于它所选择的讲述方式。这种将“非英雄”置于一个武侠动作游戏的主线剧情中无疑是反通例的冒险:它拒绝了传统的以胜利构造意义,经过如意恩仇来取悦玩家,而是选择将一段微弱、缓慢、没法反转的行动置于中心,让玩家亲身履历一次险些没有主动性、没有反馈、也没法掌控的路程。在这段路程中,传统意义上的游戏快感机制被去功效化、去兵器化,甚至去目标化,取而代之的是一种近似“沉默书写”的体验。

这种叙事方式,在当代电子游戏家当中无疑具有某种逆流之势。在类型化愈发现确、市场机制趋于稳固的背景下,绝大多半游戏选择以强化选择感、控制力与个体意志的方式,来维系玩家与系统之间的亲热关系。而“麻布袋”所带来的不是亲热,而是疏离;不是全能幻想的投射,而是个体的有限、无知与不确定。这种设计策略,不是一次迎合玩家预期的表达,而是一种对玩家认知布局的挑战与扭转。它提出的成绩并不在于“你能做什么?”,而是“你为什么还要行动?”。

更深一层看,这个故事提出的实在是一个关于记忆的成绩:电子游戏能否记忆那些不具有叙述权的人?那些没法转变任何事的人?那些并不是被历史选中,却仍旧行走在历史中的人?“麻布袋”以自身的失败、不被理解、没法归返完成了对这一成绩的应答。他不是在“代表”谁,也不是在完成“任务”,而是经过其存在的有限性,将某种“沉默中的伦理”递送给玩家。游戏系统并未赋予他宏大的任务,也未给予他决定将来的权能,而是让他在冗长的非战斗路程中,自行负担、转移、传递那些原本并不属于他的义务。这种举动的意义,不在于其是否被意识到,而在于其被承受过。

在这一层面上,“麻布袋”并不是配角,也非工具,而是一种序言,一种使得“群众史观”得以进入电子游戏叙事布局的中介形式。他的存在迫使玩家进入一种“非主控体验”中,在一系列主动、弱势、没法反击的动作中感觉时候的迟滞与历史的暴虐。他不因胜利获得意义,也不因逝世亡获得升华,而是在路程的尽头,将一袋种子安排于自己的遗体之上,让另外一种非人的生命形式完成了意义的转移。这一处置惩罚方式,不但是对英雄叙事的解构,更是对历史主体性的重新界定:在这个天下里,决定性的并不是谁在做什么,而是那些看似巨大的举动怎样被赓续传递,并在有数个不可见的链条中寂静转变了天下。

“麻布袋”的逝世是无声的,正是在这一无声当中,这个角色完成了他在当代电子游戏叙事中一次罕有的表达:他未曾成为配角,但他曾是一个路径;他未曾转变历史,但他曾让一段历史能够被感知。当玩家放动手柄,回望这段体验时,也许能隐约察觉到一种更深层次的震荡,来自于那些从未登上历史舞台的知名者。对付今天仍在被消耗快感所主导的游戏家当而言,这种“让微弱者得以发声”的设计本身,或许正是一个值得记忆的创举。

发布于:上海市