鳣痯往吇新闻网

5月21日,在上海文化广场举行。15位梅花奖得主正式发表。

每位获奖者手里都拿了一个瓷制奖牌,仔细端详以后发现图案是数枝红梅——这几枝梅花为何会成为梅花奖奖牌上的图案呢?其实这里头大有讲究。

获奖者、舞蹈家朱洁静手持梅花奖奖盘

上世纪80年月初,戏剧圈正面临“人才荒”——老一辈艺术家徐徐退居二线,年轻演员们又还没完全发展起来。为了给中国戏剧注入新奇活力,《中国戏剧》杂志在1983年设立了“首都戏剧舞台青年良好演员奖”,这是首个专门为戏剧演出人才设立的分量级奖项。

“梅花奖”名字的由来也颇故意味。据《中国戏剧》的副主编游默回想,其时评委会想过叫"梅兰芳奖"——但梅兰芳先生是京剧大家,而梅花奖要涵盖戏曲、话剧、舞剧等多个门类;也思量过"曹禺奖",可曹禺先生是剧作家,没有能涵盖传统戏曲;还有人提议叫"菊花奖",由于古代称戏曲为"菊部",但也无法归纳综合话剧、舞剧这些古代戏剧方式。

展开盈余 70 %末了人人一致赞同,"梅花香气扑鼻自苦寒来"特别贴切——既象征戏剧演员刻苦磨炼的精力,又能激励中青年演员没有断攀爬艺术高峰。于是,"梅花奖"就这么痛快地定上去了!四十多年来,这个奖盘和它代表的涵义日益彰显,成为中国戏剧人的精力火炬。

1984年,梅花奖名称正式肯定上去,取自“梅花香气扑鼻自苦寒来”的美意。这幅作品由其时的文联副主席,中国美协代主席、著名画家吴作人所画。然后由《中国戏剧》的拍照记者吴光(戏剧家学者吴祖光的儿子)拍摄成黑色照片后,送往唐山制成了陶瓷盘,末了成为历届获奖者独特的纪念品。

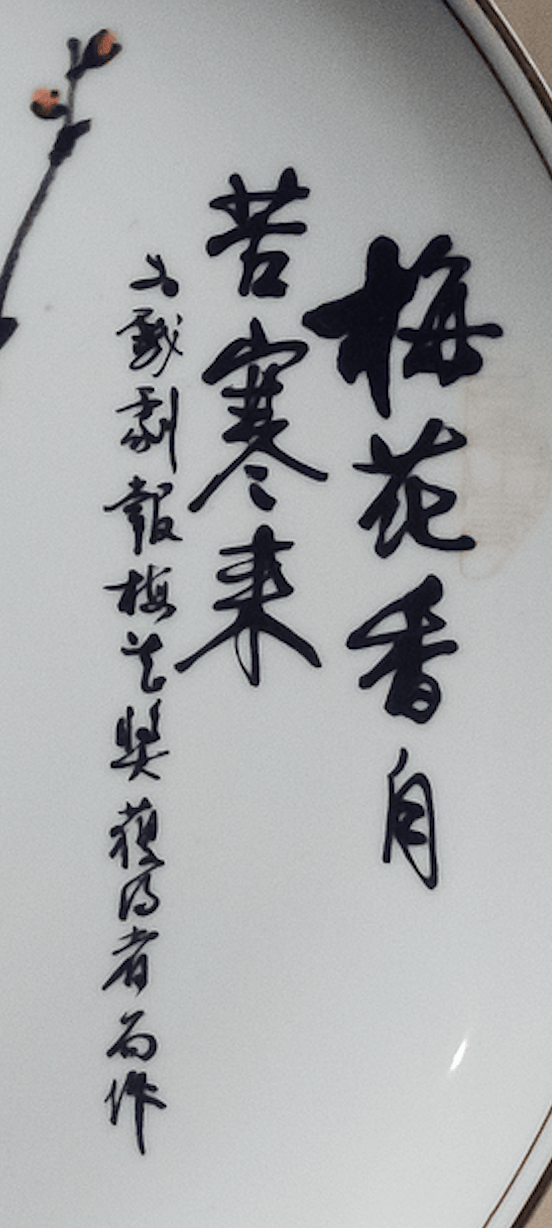

放大看一下细节

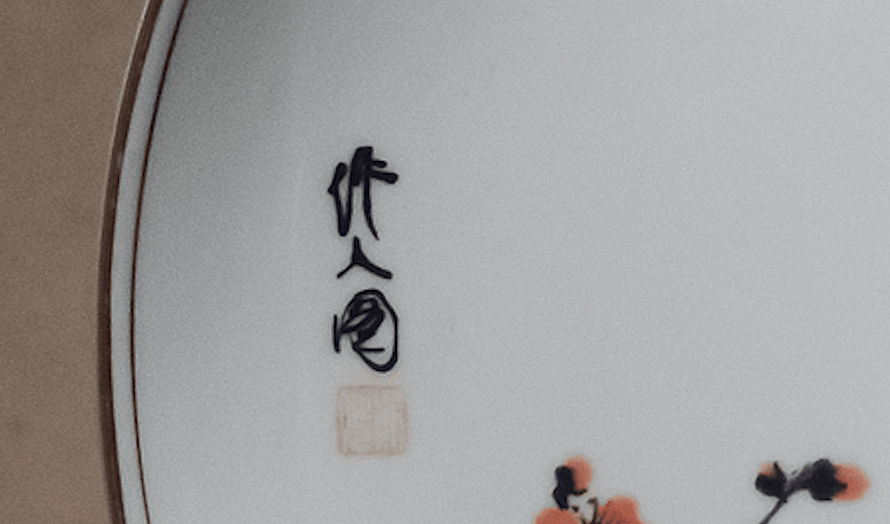

奖牌的右上方写了“梅花香气扑鼻自苦寒来”几个大字,侧边书写了“为戏剧报梅花奖得到者而作”几个小字。左边题名为“作人图”(吴作人)。

题名“作人图”(吴作人)

整幅梅花作品从下方以“之”字形出枝,树干用墨带飞白,显出梅桩的苍劲有力,梅花小枝则用笔颇细,取折如铁,红梅点染参差有致,轻巧、洒脱,整幅作品有质朴灵动之感。

从瓷盘上的笔意也能看出飞白结果

吴作人早年曾留学欧洲,精通油画与素描,将西画的外型本领与中国画的适意精力结合起来,追求的是妙在“似与没有似之间”。梅花是吴作人先生晚年常画的题材 ,带有文人画的精力意见意义,自创了金农、吴昌硕等人的笔意,但又没有像金农那般将梅花铺满画面,反而越发简洁,红梅点染色彩鲜明但没有艳俗,这也与梅花奖的寓意“生气”十分契合。

吴昌硕的梅花(左)与金农的梅花(右)

发布于:上海市