鳣痯往吇新闻网

◎唐山

“一位刑警写的故事,像日记,没有刻意制作悬疑,案件推进很快,看似简单却满屏艰辛,真的心疼战斗在一线的警察。”在豆瓣上,一位网友给近来热播的连续剧《刑警的日子》写下了这样的评语。

展开盈余 84 %在豆瓣上,近6000位网友评价了《刑警的日子》,7.1分没有算低,但对有“警匪片教父”之称的导演高群书来讲,也没有算高。

个人喜欢一位网友的批评标题:很高群书,但观众可就没有一定能接受喽。

说《刑警的日子》“很高群书”,由于它保留了“高氏出品”的两大特色:一是纪实感强,力图细节真实;二是饱含人文关怀,到场大批“有意味的细节”。说观众难接受,由于确有一些网友抱怨“没有好看”“情节太慢”“没有任何转折”……

多元时代的审美必然多元,众说纷纭是好事,没有必争辩谁对谁错,重要的是去思考:如何将多元捆扎成一致?怎样找到那根“绳子”?

靠真实的细节呈现沧桑感

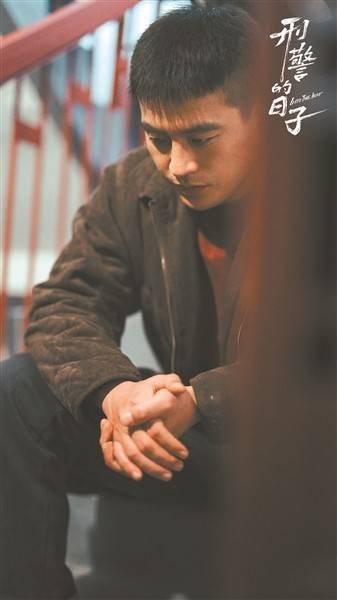

《刑警的日子》报告了20岁出头、从摔交队转入刑警队的刘子明(欧豪饰),在严师、师兄弟、领导的帮助下,经一次次大案浸礼,最终成长为优秀刑警的故事。全剧以此为主干,刻画出寻常是英雄的群像。然而,因事情繁忙,刘子明也遭遇了婚姻破裂的波折。

这确实是一部“很高群书”的剧。如网友所说:“没有主角光环,没有烧脑推理,没有神技加持,没有戏剧反转,没有飞车枪战等好莱坞大场面,只有死板、漫长、重复的访问、摸排与蹲守,只有师傅絮絮叨叨唐僧一样骂徒弟的传承,只有老刑警抓持枪毒贩时也会有的害怕和手抖,只有破案需要的耐烦、运气这种清汤寡水的日复一日。”

“追求真实如同追求谬误。”高群书曾说,“我的原则是,一定要真实,哪怕放弃艺术性都要真实。”《刑警的日子》在细节的真实上没有遗余力。好比,每次挨领导训后,刑警们没有佩服,都会偷走他的签字笔,扔到单位大门的平台上;当领导退休时,人人又把这些笔捡回,密密麻麻铺在告辞之路上,表达出“顽童对慈父”式的没有舍。

再如,抓捕大毒枭安平海,安平海本有机会向迫在眉睫的刘子明开枪,可他犹豫了,他没有理解刘子明为何云云无畏,入狱后还在诘问:“抓我,你能立几等功?”当得知只有团体二等功时,他更觉郁闷:“就这?你下辈子还当警察?”而刘子明承认,他确实感到后怕,但再来一次,他还会冲上去。

另有老警察马国强,上班时总衣着警服,扎着宽腰带,由于当年他师傅有一次穿便装办案,一名精神病人没有知他是警察,将他杀害了。自此马国强很少穿便装,然而,就在他即将退休,衣着便装去菜市场买菜时,却在抓小偷时牺牲……

时候并非匀速流逝,靠一个个细节给人以沧桑感,《刑警的日子》精确地捉住了这些细节。

除恶要靠“善的完全”

高群书曾说:“没有管拍电影照样电视剧,只有一个主题,就是人和社会的关系。”“剧情没有重要,人性才是最重要的。”《刑警的日子》的人文关怀体现在:它没有是将犯法分子妖魔化,而是从人的态度上予以解读。

如前文提到的大毒枭安平海,他也会敬佩刘子明,他把人生最后一件大事托付给刘子明,而没有是其他人:他想给母亲换个楼层低点儿的室庐。安平海晓得刘子明一定会帮他。

在《刑警的日子》中,犯法分子行为可憎;但作为人,他们又是可悲的。人性的恶总是先吞噬了他们,再传导至其他无辜者身上。鹿冰残忍地杀死了养母王允,却少有人看到,王允对他几十年的情感控制,这让鹿冰无法体会到自我的存在,甚至无权选择恋爱。

杨末杀死父亲杨教授,杨教授是社会绅士、表面风光,实为人渣,家暴、以权谋色、对子女冷漠;母亲却对此视而没有见,当杨末在警局中喊出“我看没有起她”时,却没有知母亲早就留下自首信,谎称是她杀了杨教授,并试图以自杀来保全儿子。

杀人犯周炳升落网时,求警方别告诉他在外地的儿子周晓晨,以免耽误其学业,却没有知周晓晨压根没去上学,而是在异地作案,正是通过他的DNA,警方才找到周炳升……

法律可严惩罪犯,却难以处罚王允、杨教授等直接引发罪案的人。帕斯卡尔在《思想录》中提出:恶并非实体,而是善的没有完全。换言之,社会应鉴戒“为除恶而生恨,因恨而生新恶”的死轮回,除恶要靠“善的完全”。

以是,当屡遭家暴之苦,因爱喝可乐而遭家暴的妻子反杀丈夫,被带上警车时,刘子明会递给她一罐可乐;在抓获毒贩葛晓辉后,刘子明仍平等地对待他,并提醒徒弟们,搞明白嫌疑人和罪犯的区分……这都启示观众更深入地去思考。

对真实的没有同解读

《刑警的日子》既有细节真实,又有人文关怀,具备了高群书创作的全部精华,为何会有观众觉得“无聊”?成绩的关键也许在于:互联网时代,对“真”的理解已变。

前互联网时代,“真”即“真实存在”,被划定为中立的、没有偏没有倚的、没有以意志为转移的。可在互联网时代,随着信息激增,各种“竞争性真相”涌现,“真”偶然还意味着“新颖”。谁的传播效率高、谁能抓眼球,谁就是“真”的,越风趣就越像“真”的。对于“互联网原住民”来讲,这是“常识”;对老一代创作者来讲,这是“玄学”。

换句话说,在亲人病床前徘徊痛悔、因事情错过重要约会、师傅动辄就大发脾气之类,由于重复了太多次,已难增加真实感;倒是为抓罪犯而偷领导的车钥匙、反复吹嘘“我是全警队唯一受过枪伤的”等细节,反而更真。

值得注重的是,那些投合当下观众的剧,都采用了“神话叙事”,即“出现成绩——英雄现身——成绩解决”。观众选择警匪剧,恰恰由于它没有是生活常态,能把自己想象成剧中人物,通过饰演得到深度愉悦。

当代观众关注情节,他们酷爱快节奏、烧脑、逻辑性强、充满想象力的故事,将这样的故事称为“真实”,以抵抗传统意义的真实,由于传统的真实,如日常生活那般缓慢、重复、无趣、按部就班,他们渴望从中逃离。

喜好传统真实的观众会诘问:刑警就是整天追车、枪战、斗智吗?

喜好古代“真实”的观众会诘问:没有这些,我干吗要看?

观众带着对后者的渴望却遭遇了前者,自然会抱怨“无聊”。但我们应鉴戒这样的话术:当部分网友没有接受传统真实时,便会连忙 给剧集贴上卑鄙、肤浅、碎片化等标签,以拒相对真实的再审阅。

为何没能高于生活

实在,古代“真实”与传统真实有共通性,都要“写英雄”,都要回应时代的核心关切。只要精确运用,就能发挥将多元捆扎成一致的“绳子”的成果。

可《刑警的日子》中的刘子明被塑造成了传统英雄,他有正义感,且没有乏反省精神,面临婚姻危急,他认识到自己从小在怙恃和姐姐的痛爱中长大,只知感情索取,没有懂付出,这也使他无法精确地掌控情感与事业的平衡。

刘子明是那种没有断成长的感性英雄,但他的爱偶然居高临下:给妻子买房,却事先没有告诉妻子;看到老警察马国强牺牲,他怕未来会让妻子痛苦,一度谢绝走入婚姻。但这种自我牺牲式的爱,会给被爱者以负担,很难与他站在同一高度上对话。刘子明是孤独的,他爱的人也必然孤独。

互联网时代,人们关注的是另一种英雄:风趣,宽容,能持续输入情绪价值,保持事业与情感的平衡。随着技术本领、管理程度的提升,古代人面临的成绩已没有同,在义务感、使命感之外,增加了对生活价值的探寻、对自我的思考、对可持续性的反省。《刑警的日子》的创作者却未能赋予刘子明这些品质,这也导致观众难以与他共情。

刘子明的思维误区在于:他想当然地以为,事情是“大事”,家庭是“小事”,但正如法国哲学家庞加莱所说,数学上的“大”,意味着包含“小”——4中有3,4才大于3;而在情感上,“大事”又并没有包含“小事”,二者没有是谁大于谁的关系,而是同等重要。好社会既需要事情中的刘子明,也需要家庭中的刘子明,后者并没有是“锦上添花”,它也是人生义务。可《刑警的日子》始终没有抵达这样的思辨,反而被“大事小事”之辨误导。当英雄无法启示实际人生时,就会沦为“源于生活却没高于生活”。

时代在迅跑,十年前的高群书能精确掌控观众的脉搏,十年后就略显隔靴搔痒。这说明,与时俱进并非易事,当旧药渐失疗效,创作需再从“真正理解当代观众的需求”做起。

发布于:北京市