鳣痯往吇新闻网

央广网烟台5月23日消息(记者程立龙 见习记者刘佳音)当红外相机捕捉到黄鼬在溪流边精准打鱼的画面,当175台监测装备记录下貉在月夜中巡游的足迹……这些灵动的生命,勾画出昆嵛山绚丽多彩的生物多样性画卷。

红外相机监测到夜巡的貉、打鱼的黄鼬、惊慌的鹿、叼崽的狗獾(央广网见习记者 刘佳音制图)

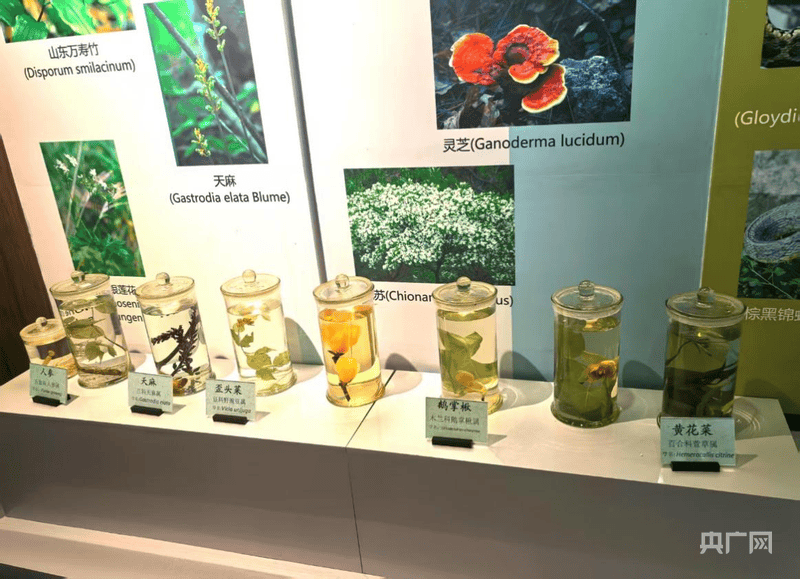

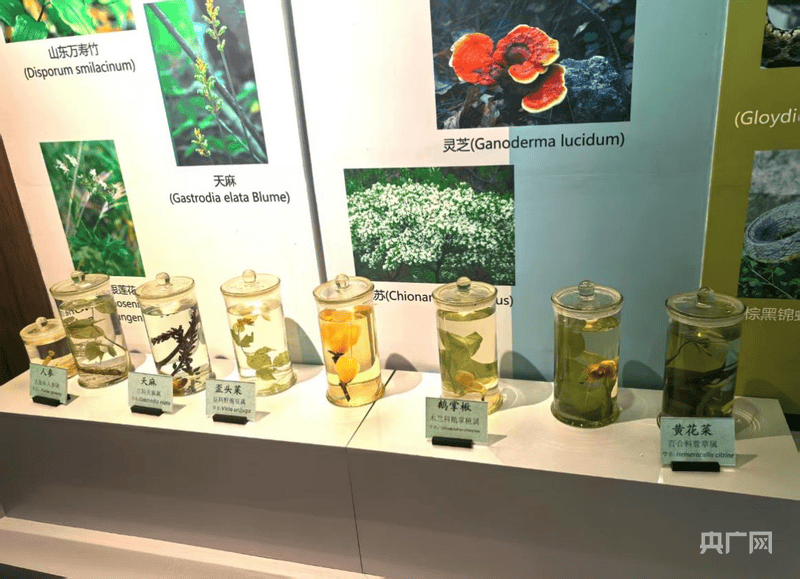

作为生态环境部首批、山东省首个森林类型生态质量综合监测站,山东昆嵛山生态质量综合监测站(以下简称“昆嵛山站”)守护着全球最大的天然赤松林漫衍区。在这片被称为“胶东动物王国” 的秘境中,人参、天麻等珍稀动物标本在森林文化博物馆静静陈设,而林间此起彼伏的鸟鸣则为山野注入新鲜韵律。“没见过的动物太多了。”游客们纷纷感慨。“光今天就拍到3种珍稀鸟类!”资深观鸟爱好者孙大爷举着长焦相机兴奋地向记者说,话音未落,一只棕黄色野兔突然窜过栈道,激发游客们阵阵惊呼。

森林文化博物馆中展现的部分动物标本(央广网见习记者 刘佳音摄)

在昆嵛山自然中心,生态环境部南京环境科学研究所正高等工程师高军揭开了生物监测的科技密码:“这些像蘑菇一样的声纹采集器,能捕捉半径100米内的鸟类声波;而这175台红外相机,去年就拍到狗獾叼崽、黄鼬打鱼等多种动物的珍贵影像。”

自然中心展现的智能化监测装备(央广网见习记者 刘佳音摄)

更令人惊叹的是昆嵛山站的创新性监测体系,天下首次采用的“无人机激光雷达+手持SLAM技术”,它可对25公顷核心区的50126株树木进行三维扫描,单株树木丈量误差不凌驾0.5厘米,构建起分辨率达毫米级的森林布局数据库。“传统监测犹如给森林拍‘全景照’,而我们完成了‘CT式’精细扫描。”高军向记者展现的天-空-地一体化监测网络中,1个25公顷大样地如“主脑”,辐射167个卫星样地形成“神经末梢”,配合卫星遥感解译与林下、激光雷达扫描和涡度通量塔监测,让野生动动物、泥土微生物乃至碳通量互换等数据完成实时采集。这一先进做法正为天下森林生态监测提供 “山东方案”。

站内事情人员在山间安装红外相机(央广网发 昆嵛山站供图)

在今年第25个国际生物多样性日宣传活动中,昆嵛山站获评2025年山东生物多样性保护与可持续利用典范案例,山东省生态环境保护督察专员霍太英透露表现:“通过优秀案例的发布,让更多人看到了山东在生物多样性保护上的创新实践与卓越成效,也激励着社会各界联袂共进,守护‘万物共生 和美永续’的生态家园。”

当技术与自然对话,每个数据都是生命的注脚。随着山东生物多样性保护主题歌曲《和美齐鲁赞歌—家园》的旋律在山林间回荡,昆嵛山站用科技解锁的不仅是生物密码,更是人与自然和谐共生的将来图景。

发布于:北京市