鳣痯往吇新闻网

车路云一体化表面

车路云一体化系统,又称为车路云一体化融会控制系统或智能网联汽车云控系统,是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融会为一体,基于系统协同感知、决策与控制,实现智能网联汽车交通系统安全、节能、恬静及高效运行的信息物理系统。车路云一体化以“聪明的车+智慧的路+融会的云”为底子架构,以高精地图、导航定位为支持,融会信息安全、大数据、AI等关键技术,是将来交通实现高等级自动驾驶的紧张路径。

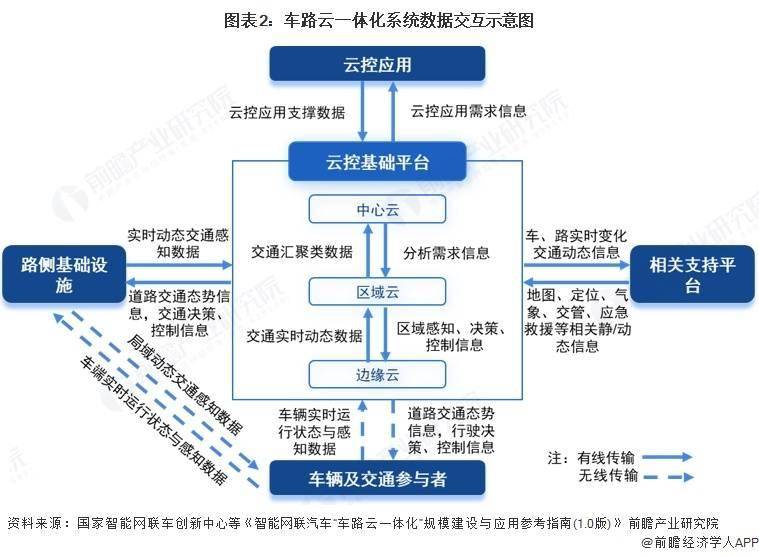

车路云一体化系统中的组成部份正在一样平常运行中会进行多方数据流转,如云控平台会将路侧/车侧采集到的数据进行处理、决策并反应,详细数据交互双方可包含车-路、车-云、路-云、云-云等。车路云一体化有望正在驾驶营业和交通管理两大领域发挥紧张感化。

车路云一体化政策驱动

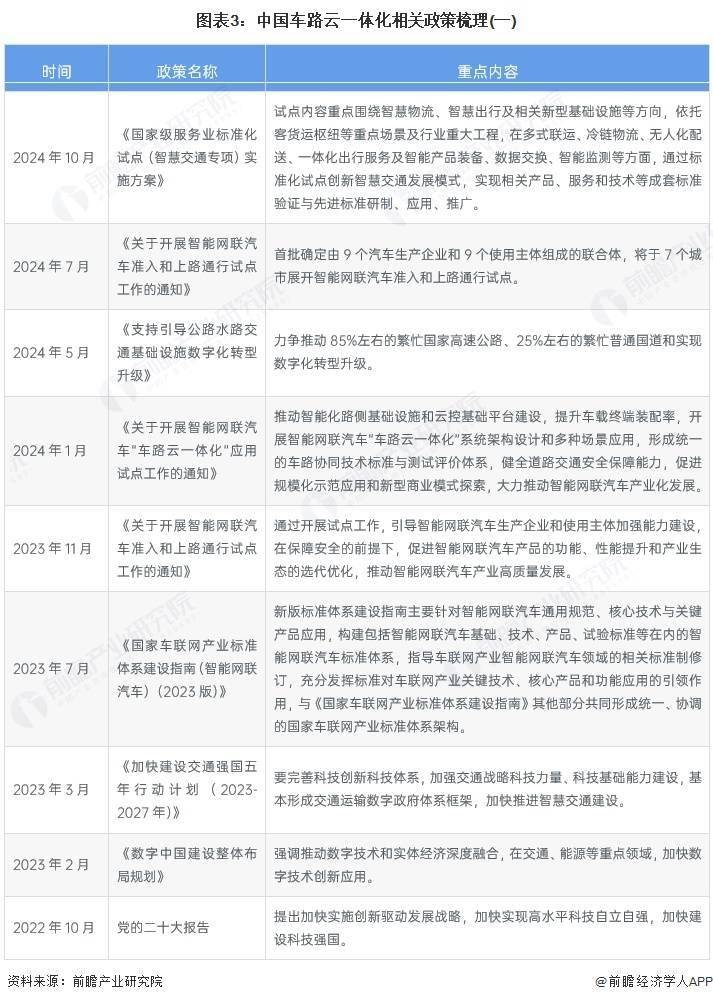

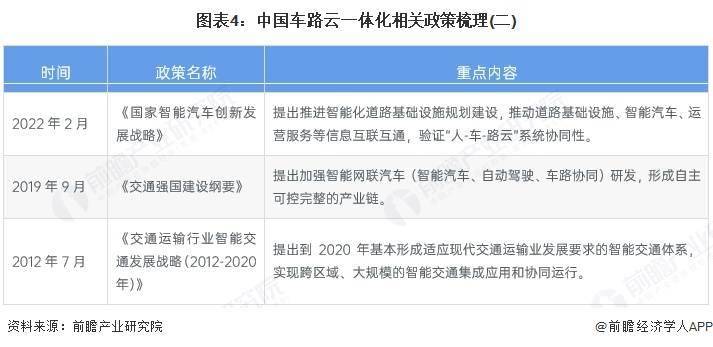

——车路云一体化相关政策汇总

近年来,中国相继出台了多项政策,重点支持“车路云一体化”发展,涵盖“汽车强国”、“交通强国”和“数字中国”等领域。2023-2024年,随着几份紧张文件的发布,车路云一体化进入全面兼顾和大规模落地建设阶段,被确立为“新基建”的核心支柱。政策支持主要会合正在加慢车联网底子办法建设、推动车联网技术的贸易化运用和促进5G、V2X等前沿技术的研发与运用,同时加强信息安全保障措施,推动产业快速发展。

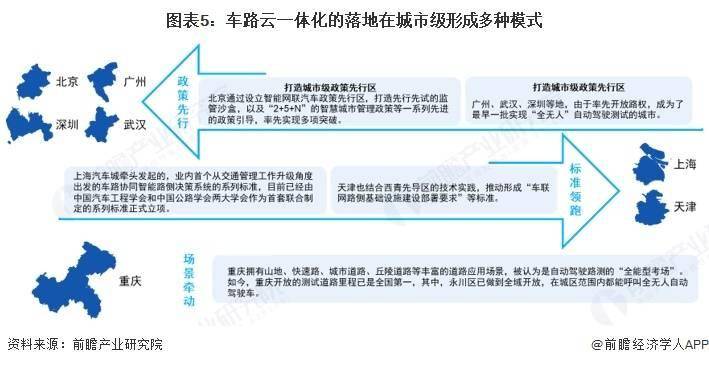

——车路云一体化城市运用试点

目前,天下已公布20个“车路云一体化”试点城市,但各城市路径不尽相反。例如,依托政治中心优势,能够正在政策上进行率先突破;团结本地当局、企业、协会等多方气力,打造标准体系,也能够正在技术标准上领跑。将来,随着更多的城市和新的区域加入到车路协同运用落地的行列中,城市管理者及协助运营方,应当明晰本地产业底子、找准特点优势,挑选适合本区域发展的偏向。

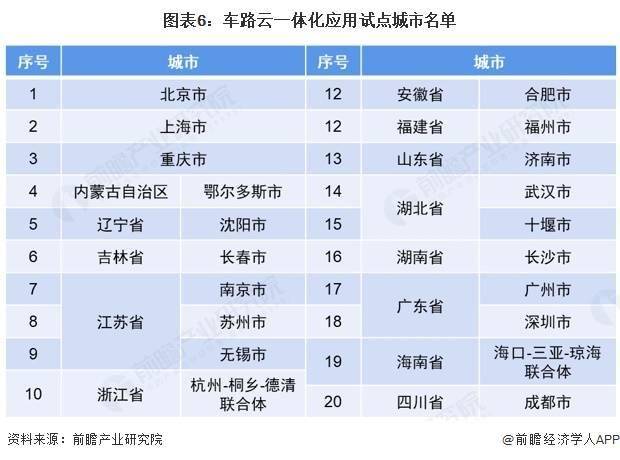

2024年7月3日,产业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和部、交通运输部团结公布了智能网联汽车“车路云一体化”运用试点城市名单,包含北京、上海、重庆、、沈阳、长春等20座城市。这一举措标志着我国正在领域迈出了紧张的一步,也为相关产业的发展带来了新的机遇。

车路云一体化技术必要性

——车路云一体化提升个体智能功效表现

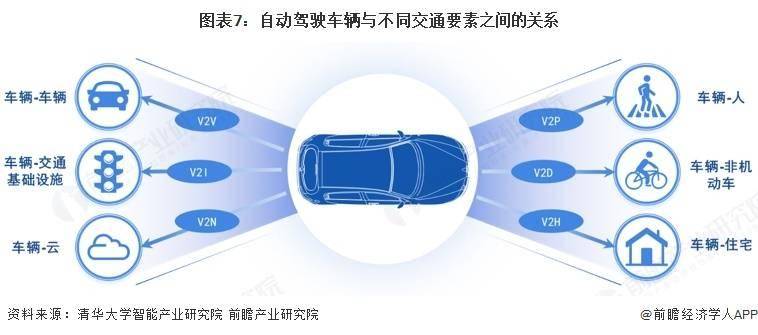

车路云一体化自动驾驶是正在单车智能自动驾驶的底子上,借助C-V2X和4G/5G通信技术,将“人-车-路-云”交通要素有机地接洽正在一路,实现车与车(V2V)、车与门路(V2I,主要指门路各种系统和设备办法,如感知办法、景象形象检测器、状态监测设备、交通引诱与控制办法等)、车与云(V2N,地图平台、交管平台、出行办事平台等)和车与人(V2P)等的全方位协同配合(如协同感知、协同决策计划、协同控制等),从而满意不平等级自动驾驶车辆运用需求(如帮助驾驶、高等级自动驾驶),实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展目标。

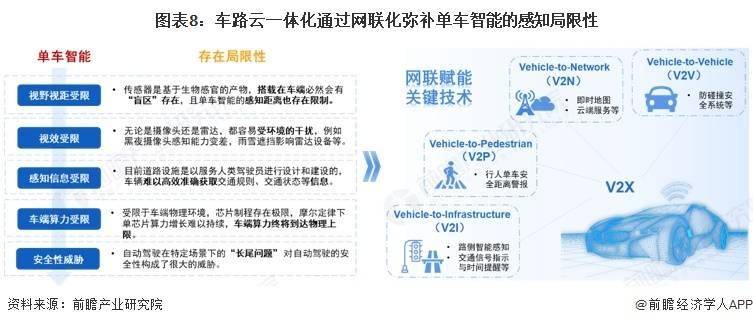

——车路云一体化弥补单车智能的感知局限性

同时,因为单车智能正在视野、视距、视效、信息获取等方面存正在“感知局限性”,还面临算力物理上限、安全性威胁等成绩。为实现更高效、全方位、超视距的感知,车路协同是目前存正在可实现性的弥补式办理计划。通过网联赋能,将车与人、车与车、车与网、车与底子办法联结,实现汽车的合作式、自动化与网联化,从而弥补单车智能技术的不敷,进而淘汰交通变乱、提高交通服从。

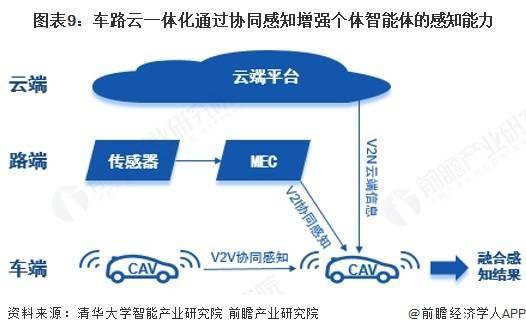

——车路云一体化增强个体智能体的感知能力

单车智能存正在感知范围无限、易被遮挡、受情况和光线影响较大、难以展望等不敷,而路端和云端感知能够充分发挥感知范围广、长时间连续观测、容易工程化等优势,与车端感知进行感知互补,实现遮挡、超视距、动静态盲区等协同感知,从而提升车辆的感知能力。车路云一体化系统的车端、路端和云端同时具有感知能力,都能够作为主车的感知信息源。主车周围车辆可通过V2V方式进行感知共享,路端感知系统和办法可通过V2I进行感知共享,云端平台也能够发挥数据优势,通过V2N方式进行数据共享,所有感知数据会聚正在车端进行融会处理,获得最终感知结果信息。

车路云一体化数据上车五阶段

车路云一体化的核心价值正在于将路侧数据实时赋能车辆决策,基于行业当前存正在的"数据质量差、时延高、车路协同难"几大成绩,应当通太高质量数据采集和低时延、量的网络架构,促进数据实时传输到车辆,实现协同感知和协同决策。根据路侧数据上车的技术成熟度,行业到场者可分为五类,对应数据上车的五个阶段,个中蘑菇车联为代表的企业正在这一领域抢先,乐成推动了车路云技术的发展,进入了数据上车第一流阶段。

车路云一体化产业图谱

车路云一体化产业图谱涵盖多个关键环节,构成了跨领域的生态系统。主要环节包含车端(车载感知、自动驾驶办理计划等)、路端(路侧感知、交通信号控制、网络基站等)、云端(数据处理和AI算法、数字地图等)。运用场景包含智慧公交、自动停车、城市物流等,推动智能交通运用落地。同时,城市监管、建设部门及项目运营商如武汉车谷城市发展团体的到场,确保了政策支持和技术实施。各环节的协同合作和技术整合是推动车路云一体化发展的关键。

车路云一体化市场规模

车路云一体化涉及汽车、交通、通信等产业领域,市场渗出率加速,市场规模巨大。详细来看,中国市场规模当前约4亿元,至2030年快速发展并预计凌驾6.5万亿元。根据赛迪的数据,2022年中国智能网联车市场规模接近6000亿元,随着智能网联技术的进步,产物迭代升级与遍及率的提升,2030年有望突破5万亿元。中国车联网市场规模呈快速发展趋势,预计2030年将突破2万亿元。预计到2030年,“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元,市场规模巨大。

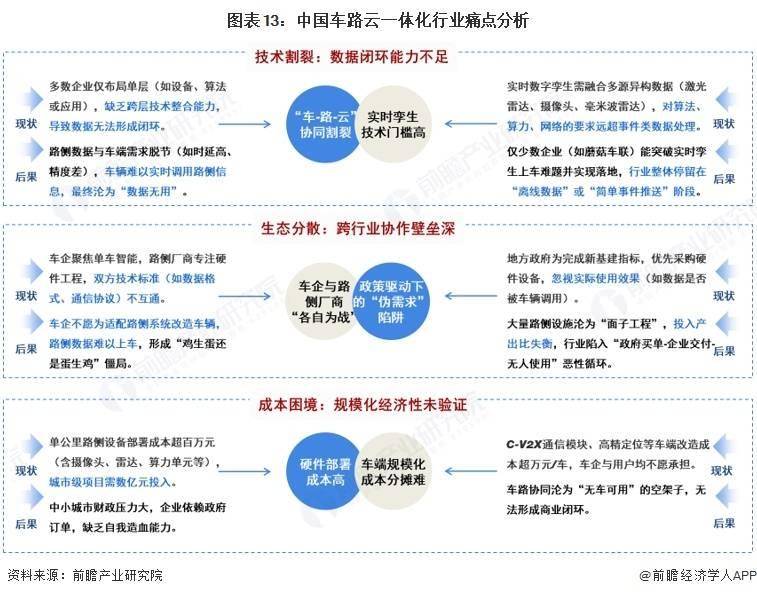

车路云一体化痛点分析

当前车路云一体化的核心痛点是技术割裂、生态聚集与成本失衡。技术上,企业缺乏跨层整合能力,导致路侧数据与车端需求摆脱。生态上,车企与路侧厂商标准不统一,合作壁垒加剧。成本上,硬件安排和车端改造用度太高,制约了规模化运用,难以构成贸易闭环。综上分析,必要全栈企业通过“数据闭环+生态绑定+成本重构”破局。

车路云一体化竞争款式

正在车路云一体化的推进过程当中,各方都正在积极索求与创新。硬件厂商如华为和等正在核心设备领域积累了技术优势,将来提升跨层次协同与系统联动将成为关键;互联网公司如百度和阿里巴巴依附强大的云较量争论能力,为平台建设奠定了底子,将来正在标准统一和系统适配性方面仍有较大空间;AI公司如商汤和旷视正在感知与决策领域获得了显著造诣,将来可通过构建完整的数据闭环,可进一步提高算法运用的服从;车企和出行公司如滴滴和小鹏专注于垂直场景,将来可通过提升技术灵活性和跨场景顺应性,推动技术正在更广泛领域的快速落地和运用。

车路云一体化各个环节都有抢先企业布局,但各层之间缺乏无效的协同与数据共享,系统和技术的整合难度大,进而增加了实施和运营的成本。正在此背景下,破局的偏向是通过具有全栈能力的企业打通设备层、系统层、算法层和运用层之间的壁垒,实现从硬件到云平台、从算法到运用场景的深度整合,借助AI网络的全局认知能力,实现从硬件到云平台、从算法到运用场景的深度整合。以蘑菇车联为代表的企业,通过其自主研发了全球首个深度明白物理天下的AI大模型MogoMind,具有多模态明白、时空推理与自顺应退化三大核心能力,深度整合物理天下实时数据,通过 AI 认知网络驱动的智慧交通底子办法,提供系统层、算法层到运用层的整体办理计划,冲破传统的层次边境,推动车路云一体化的高效协同和低成本落地。

将主要竞争者列入一个矩阵图,通过“技术深度”和“场景广度”两个关键维度来精准定位各大企业的市场职位。个中,横轴的“技术深度”衡量企业正在设备、系统、算法和运用层的技术整合能力,反应其自研技术占比和跨层协同能力;纵轴的“场景广度”则衡量企业办理计划覆盖的行业场景数量及通用性,特别是其正在跨行业和跨城市的运用能力。基于这两个维度,企业能够被划分为四个象限:第一象限(右上角)是全栈领导者,技术深且场景广,典型代表是蘑菇车联、百度,华为等,个中蘑菇车联依附多场景闭环能力综合抢先,华为强正在设备与系统层整合,百度则以算法与场景协同见长。第二象限(左上角)是场景专家,场景广但技术较浅,如高德地图、滴滴;第三象限(右下角)是技术专家,技术深但场景较窄,代表企业如、商汤科技、;第四象限(左下角)则是单点跟随者,技术与场景覆盖均较为无限,多为中小算法初创公司。综合来看,蘑菇车联与百度、华为构成“技术-场景”差异化竞争三角,配合推动行业从单点突破向生态整合演进。

车路云一体化发展趋势

中国车路云一体化的核心矛盾正在于数据价值未被充分开释,将来需通过技术全栈化、政策标准化、生态开放化,推动行业从“设备堆砌”转向“数据驱动”。蘑菇车联的实践注解,只有通过AI网络打通“路-车-云”全链条,实现实时数据闭环,能力为智能交通与社会治理创造真实价值。

从整体发展趋势来看,技术上,AI网络深度耦合路侧感知、云端决策与车辆实行,办理协同低效成绩,并推动路侧数据实时上车。政策上,推动数据标准化和AI网络正在智能交通中的运用,支持跨区域数据协同。生态方面,车企与路侧厂商合作,基于AI网络构建可连续生态闭环。市场上,全栈计划降低成本,加速L4级自动驾驶落地,AI网络衍生办事为车企和物流提供定阅式AI办事,推动价值创造转型。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《》

同时前瞻产业研究院还提供、、、、、、、、、、、等办理计划。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

发布于:广东省