鳣痯往吇新闻网

只要细细勾勒,人人都是传奇。“汗青缝隙里的人”旨在变更密匝的清代史料,打捞汗青夹缝中的跌宕人生。

本文主人公名叫王猷,是个名不见经传,且以靡烂案了结,沦入下乘的清代县官。他生存在雍乾承平之世,并无荣幸参与庞大汗青事件,也没有甚么治乱兴衰、沧海桑田的悲喜故事将他裹挟其中。但他平庸昏暗的运气,或允许以作为我们窥视清代“贪官”心路进程的镜像,比拟那些激情澎湃的人生,更忠实、俗浅地映射出时代特性与群体面貌,而非高出与超越。

十年春梦玉堂空

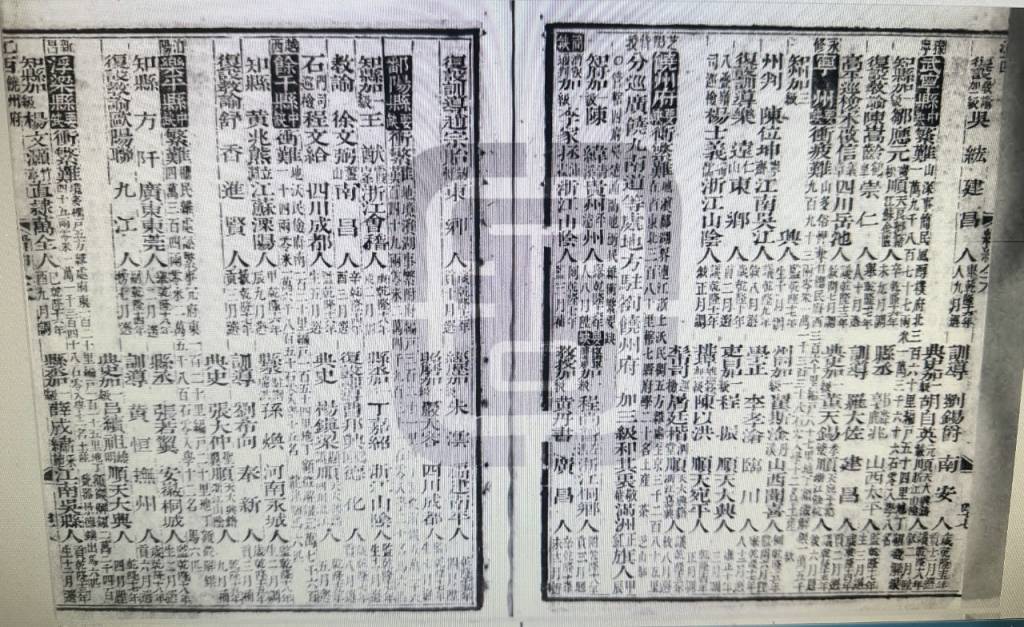

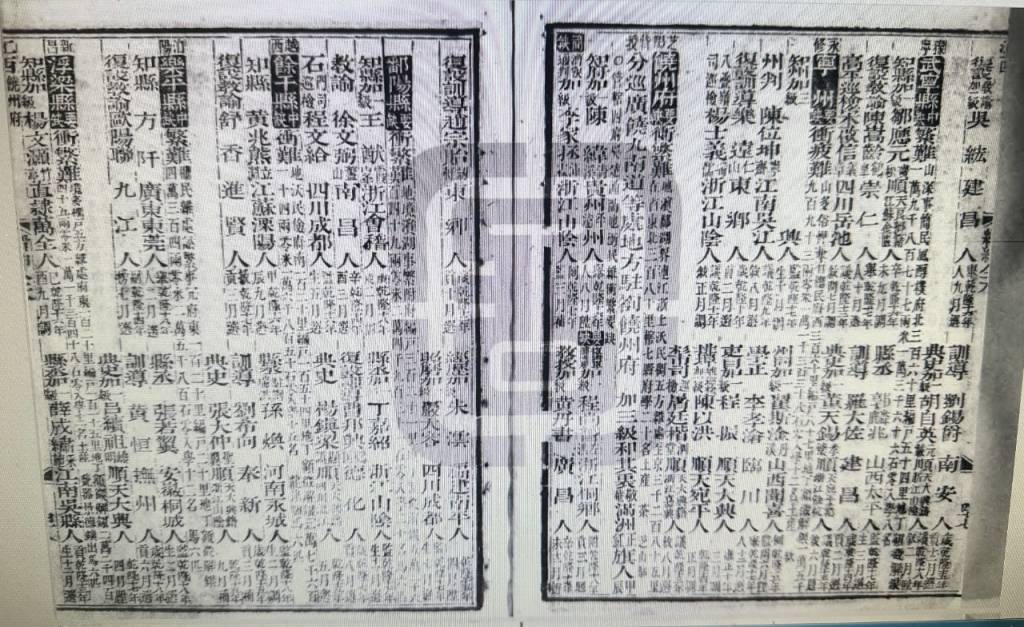

王猷是浙江绍兴府会稽县人,生于康熙四十一年(1702)。绍兴是人文之薮,产官之地,会稽附郭府城,贵人之家无处不有,像王猷这样两榜出身的实缺官,放在那些人材不甚充分的处所,总要在家乡方志中,留下三五行小传,赢得“生而颖异”“靡不深究”之类的吹捧。但在可资翻检的浙江省、绍兴府、会稽县三级方志内,王猷之名,仅涌目前“推举志”的简易表格内,即欲得其字号、乡里,笼统的仕宦经历和家庭情况而不克不及。惟经笔者爬梳零星史料,才从乾隆十八年《缙绅全书》中,窥知其表字霞峰。

乾隆十八年《缙绅全书》江西省部分

在方志“推举志”中,王猷获得举人、进士的时候,离别被记在雍正七年、八年条下。雍正庚戌(八年)一科,是名不虚传的“响榜”,乾隆朝官至大学士的梁诗正、蒋溥、嵇璜均在此列。且内多权贵后辈,除蒋、嵇二人离别为大学士蒋廷锡、嵇曾筠之子外,尚有雍、乾巨头鄂尔泰之侄鄂敏、张廷玉之子张若溎也跻身其间。

这一榜中,二十八岁的王猷名列二甲第八,排序十分靠前。如果另换一科,这样的名次,只要朝考发挥不甚变态,被选为庶吉人,备位翰林的可能性异常之大。一旦有此出发点,得君行道,致身觉得国用的儒家至高理想,就将成为可资积极的方针,而非浮滑妄诞的呓语。然而雍正年间的进士授官,被这位个性十足的皇帝覆盖上浓郁的主观色彩。首先,他极力拔擢知己重臣后辈,如将鄂尔泰、张廷玉、蒋廷锡等家族的青年新进,都置于翰林院,以致揽入内廷,充当军机章京或文学随从。再者,他对浙江特别是浙东士人颇多偏见,甚至在雍正四年下旨将该省乡、会二试停开,两年后才予以恢复。

雍正帝画像

雍正八年殿试排名出炉后,除以常规朝考选拔庶吉人外,皇帝又下旨诸臣保举,构成测验、推荐两结合模式。与议诸臣综合新进士文章、地域、出身、年龄等各项指标,构成终究的五十三人名单,重臣子侄全数入选。至于我们的主人公,这位文通运舛的绍兴人王猷,不但玉堂无望,甚至连下翰林一等的六部主事也没有争到,径以二甲高第外用知县。

所幸,相对清中前期而言,雍正朝的政界窒碍尚不严重,作为皇帝门生的新科进士,补缺更显便捷。雍正八岁尾,王猷被分派到江西学习行走,三年后,由本省巡抚题委泰和县知县,试用一年期满,即有实授资历。现存吏部《题为遵旨议准王猷补授江西泰和县知县事》档案转引了时任吉安府徐亨时为王猷填注的试用期评语,行文虽不乏官腔套话,但所列亦多实在政绩:如“文庙、乡贤祠宇竭力劝捐,修造完固;普济、育婴二堂倡捐劝输,修葺、养活有资,老幼孤贫均得其所”“门路、桥梁捐资时为修整”等句,均与《泰和县志》相关纪录符合。古代政府对社会公益事业的义务无限,处所官号召缙绅捐输,救助弱势群体,可视为刑名、钱粮等硬性事情以外,别有余力的直观表现。王猷初膺一县之重,即能在“征收漕米,铲除陋弊”“钦部案件,依限结束”“自理刀笔,随准随审”的前提下倡积德政,上司嘉以“才具干练,办事明敏”,大约确非虚誉。

大概是遇上雍正帝驾崩大事,像题补基层官员这样的常规政务,即使各环节均无异议,但节拍明显拖沓起来。雍正十二岁尾,王猷试用期满,直到两年后才经本省巡抚俞允,上奏朝廷,又延宕至乾隆二年三月,方得吏部议准。其间,他固然还是在泰和履职,而实授之命一日未下,翘盼之心,自属有加无已。就在这难熬的等待中,乾隆元年十仲春,随任在赣的老父因病故去,王猷按例报请丁忧,不久去官返乡。实授之命与守制之请,在从京师到江西的某处驿站、某节官道上打了个旋,带着恼人的时候差擦肩而过。王猷披麻带孝,为亡父嚎哭之便,大约也会掺杂些对自家的哀鸣——宦途一物,浑似被抽打的陀螺,作好作恶,竟全不与自己干系。

世味已如流水薄

丁忧的日子一晃三年,乾隆五年初,三十八岁的王猷另起炉灶,还要试试仕进的运道。这一次,他被分派到河南去做知县,由于先有实授之命,以是腰杆硬挺,一上来便补了豫东归德府属夏邑县实缺。固然此前的经历实在令人懊丧,但风华正茂的王猷并没有敷衍消沉迹象。从一处细节便可看出,至多在夏邑任上,他照样位勤奋任事、头头是道的能员——每逢新春开印,他就会对照上年檀案,回顾统统未完旧案,逐个清查查对,以省官方拖累。态度之务虚,思路之明晰,很有绍兴士人精干风采。不外,自觉得别开新局的王猷,并没有迎来运气齿轮的迁移转变。那齿轮的转子好像被锈蚀住,平几浮搁还则罢了,稍吃些力,就不免火星飞溅,更有甚者,还要支离破碎。

赴任夏邑不久,一件不起眼大事,就激成王猷的运气不克不及承受之重。当年五月,同属黄泛区的安徽灵璧县遭遇水灾,当地百姓多有向西逃荒而至本县者,内里有十三岁少女名刘两者,因与家人失散,漂泊到夏邑石井村,被年过七旬的老妇人朱氏收留。数月后,家景贫寒的朱氏养活无力,央求保正携同见官,想请县太爷代为筹措。因刘二年幼懵懂,只晓得家门前有座桐山,至于府县统领,则一概茫然。王猷听得云里雾里,既不克不及知其来历,便无从访其亲朋,只好令朱氏将人领回,自己捐银一两,聊补生计。乾隆六年春节一过,王猷按例调取未清公务,因查及刘二一件尚无下落,就收回牌票,让衙役前往石井村,了解此女是否已由亲属领回。朱氏一见来人,又带着刘二随往县衙,极力诉说贫苦。王猷思虑再三,只得将人留在府中,与自家所雇的婆子张氏同吃同住。

由于总无家属来寻,刘二在县衙生存了一年有余。到乾隆七年五月,夏邑连日暴雨,县衙后墙顷颓,十九日,常趴在更道墙头看鸭子的刘二掉进河里,虽经打捞登陆,却已溺水身亡。事发当天,王猷前往西乡验尸,不在县衙。回署后,经救捞一事的组织者——县城北关处所禀报,才得知刘二出错淹死。由于仵作验无别伤,王猷便将此事当作意外变乱,一面命人买棺成殓,又将衙门筑墙加高,不许儿童爬墙游玩,一面在县内贴出告示,招访刘二亲属,俾得认领尸棺。

到七月初,住在乡间的朱氏也听闻刘二淹死之信,准备去县城一探讨竟。然而衙门规矩威严,并不容老妇随意入内,朱氏只得带着气闷回家。转年三月,她又到县衙门首,眼见王猷乘轿出来,就上前扳住轿杠叫喊。随轿衙役眼疾手快,没等她自报家门,说出要见刘二情由,就一通推搡拉扯。轿内的王知县也很有官威,下令将拦路之人掌嘴五下,径自打轿而去……

就是这样一件事,几经发酵,到乾隆八年,却被编排成一桩黑色地狱故事:十八岁男子流浪失所,幸被美意的本土老妇收留,她向衙门告急,却激起县官歹心,不但不为其探求家人,反而勾致署内,百计熬煎。一年后,苦命男子香气扑鼻消玉殒,浮尸河中,是走投无路自溺殒命,照样高墙深院抱恨被戕,惟供忖度而已。紧接着,县官一手遮天,孤女沉冤难雪,连打听音讯的老妇也被软硬兼施,钳口结舌......

其时,王猷已经调署同为归德府属的商丘县,刘二一案经时任夏邑知县范安治初审,上禀代理河南巡抚阿里衮。见此处所官强留男子,蹊跷致死之事,阿里衮连翩浮想,掀髯大怒,极斥王猷:“似此枉顾官箴,藐视功令之劣员,断难一日姑容。”通省之内,巡抚之愤,即是众怒。未几日,布政使、按察使、开归道、归德府,一众属员纷纷揭报,请求将王猷特疏纠参,请旨免职,严加审判。本章既达天听,皇帝立予照准,王猷从堂上官一变而为囚徒,成为刘二之死的钦定犯罪嫌疑人。不外,文书往返,日月延宕,又遇上王猷染患伤寒,请治疗疗,一晃到了乾隆八年岁末,上次承审的署县范安治奉调卸事,尚有新任夏邑知县董榕接替查办。

阿里衮画像

这位董知县是个步步为营的细心人,且问案能得其平,不唯前任、巡抚,以致皇帝的成见左右。他对该案的调查事情连续数月,人证到堂者近二十位,直到榫头卯眼众证相合,才为王猷洗清这覆盆之冤。

本来,这件案子自刘2、朱氏以外,还掺和进两个全不干系之人:当地武生员高谋,与文生员杜丹楹。传统时代,乡间熟知官府规矩,能代邻里写状递呈者,多是小有功名的富户绅矜,朱氏居住的石井村一带,这类事情一向由高谋包办。刘二死后,朱氏因赴县衙打听不成,便想按照衙门规矩,求人写一呈词再去。至于所求之人,自然就是高谋。对此,高谋底本不屑一顾,让她自行到县里要人,等听说朱氏又被赶回,便觉此事说不定别有玄机。这位秀才虽是武的,且年逾六旬,但赋性贪婪,又颇算计。大概家中正缺钱用,亦或委实地胆大包天,挨到乾隆八年三月,高谋拿定主意,准备利用朱氏打头阵,以刘二之死敲诈县官。

他先带朱氏来到县城,撺掇着扳轿喊嚷,想那王猷心中有鬼,必定要使钱行贿。后来见事不成,高谋十分气恼,只得暂将朱氏安放县城,自己另想主意,来发这笔外财。他有个交好的文秀才名叫杜丹楹,此人年青时多在本土经营,知道凤阳府灵璧县内有一桐山,离此不远。高谋闻之大喜,忙请杜某前往探查,万一访得刘二亲属,就可以趁火添差,打着王猷软肋。

杜丹楹同高谋一起,也是争强喜事之人,乾隆八年四月,他只身来到灵璧,在桐山一带沿路打听,经人指点,竟真找到刘二的丈夫、影集镇卖馍的李德。刘二与李德是童养婚,因女方年幼,尚未圆房。两年前,一家人逃荒讨饭,路遇暴雨失散,刘二滞留夏邑,余者返乡后也未报官探求。今见杜丹楹前来,说着走失男子之事与刘二全数对应,李家母子笃信不疑,立即央求杜某写下呈文,又跟着他前往夏邑讨人。

将到夏邑时,杜丹楹溘然告诉李德,你媳妇不明不白,早已死在王知县家里。他想李德没了老婆,幸免激愤要讨说法,哪知乡间贫苦,并不敢与官府纠缠,夫妻之情,也比不得三两银重。若是有个现成老婆能够讨回,倒也值得辛苦,既然人死灯灭,便不愿再费周章,回头回家去了。杜丹楹不愿罢休,不几日,又赶到李德家中,怂恿他在本县索要关文,一本正经往河南告状。如此一来,定让王猷怯生生,另赔个老婆给他。一听能赔老婆,李德心动不已,任由杜丹楹混出主意,说那刘二底本属猴,年小不克不及结婚,你不如说她是个属兔的,当年一十八岁,已经圆房,叫县官照属兔的赔你,岂不赚个便宜?李德闻言大喜,即照此说求得本县关文,跟随杜某去换老婆。

其时王猷已调署商丘,于是杜丹楹带着李德,高谋带着朱氏,同往商丘齐集,准备再到县衙门口嚷闹刘二之事。不外,这一行人很快由于行踪诡谲,被所住店铺的店主举发,县衙差役随即出动,不待他们叫喊一声,就被王猷全数拿获。朱氏、李德都是穷苦小民,上得堂去供认不讳,王猷遂论高、杜二人以挟诈、唆讼之罪,随即详报上司归德知府,转批代理夏邑知县范安治后续侦办。

然而审理之官一经变化,高谋等人即勾通供词,编排挤前文所说的黑色地狱故事。供词出入之枢纽在于刘二的年龄与籍贯。在范知县堂上,朱氏、李德按照高、杜所教,说刘二年已十八,是智识明白的成年人,又自称家在江南灵璧县,来历有据可查。如此一来,王猷留滞青年男子,知其原籍而不为查访,就显系违例渎职,别有用心。与伪供比拟,刘二来时年仅十三,且泛言家门前有桐山,不克不及知其统领,不但遭人觊觎的可能性大大下降,代为寻亲的难度也直线上升。她被王猷收留在署,而未送还家乡,或出于思虑不到,或碍于前提限制,均属情有可原,是公过而非私罪。

别的,高谋又诬害王猷向朱氏行贿白银八两,令其不再声张,银子由中间人贾可久转递。后经覆审知县董榕查实,贾可久交给朱氏的银子,系朱家向人假贷之款,与王猷无关,只因高谋在旁望见,便信口攀扯,借称贿银,以证王猷之罪。

固然“收留迷失男子,匿命贿息”的罪名得以澄清,但沿袭政界传统,王猷仍因程序性毛病,如“刘二到案时,该令不即分关邻邑,详细确查,继而留养署内,已经年余,仍未把稳查访明白,关送回籍。及刘二淹死之后,又匿不申报,即行敛埋”之类,受到“已于本案免职,应勿庸议”的处置惩罚。这意味着,案件虽在现实结论上颠覆前审,但在处置惩罚效果上顺承前议。当是时,对王猷痛斥严参的前任巡抚阿里衮已经调任,但其人出身满洲第一流勋贵世家,与政治职位蒸蒸日上的军机大臣讷亲是同胞兄弟,何况免职一事既经钦定,强行变动,即是对皇帝旨意加以“纠正”,现任巡抚宁以捐躯王猷的官途为代价,也不愿触犯勋臣虎威,甚或与“圣意”做一较量。

事至于此,以后见之明评价王猷的行事特点,大约能够归纳为勤敏练达有余,而谨慎周到不足。他肯于收留孤女,为底层大众办理生计难题,似不失为急公好义,承当有为,却没能更进一步,着意为其打听原籍家属,并送还之,导致她失于管束,落水身亡。再者,刘二之死固属意外,如系城乡住民,确乎没必要上报,但其人既在县衙生存,王猷身为家主,思之瓜田李下,即应申详备查,以示清者自清。又及朱氏赴县打听,亦或扳轿呼唤,虽不尽合见官规矩,而王猷官体威严,毫无怜惜,引得误解丛生,奸人作梗,自家丢了官帽不说,还险些落个劣员之名、遣戍之灾。

著坏残棋歇局难

乾隆十年夏天,王猷第二次脱离政界,上次丁忧,今次落职,显得愈发落寞难堪。不外,清代政界万事可捐的老例,给他带来复起进展。在清代,卖官得财,是国家获得收入的重要途径;破财买官,是士人宦海浮沉的常备工具。到清中叶,各色捐法已经花样百出,除清史兴趣者耳熟能详的捐监捐贡,捐官捐衔外,那些在公务活动中受到降级、免职处分的官员,只要所犯过错不甚卑劣,多能通过捐纳体式格局,或复原职,或降等候补。其所捐缺分虽需躲避原省,却能够低价“指捐”,即在常规捐额上多加银钱,指名分派到自己想去的省份。

乾隆十一年,距上次免职不到一年时候,户部银库就收到王猷兑付的三千两白银,随即代为上奏,建议开复他的知县原官。当然,既然要与户部的官员、书吏们打交道,他实际所出的用度,就远不止三千两白银,一应关节杂费,是断断不克不及少的。捐复后,王猷被分发到江西候缺,这是他进士中第后事情了六年的处所,不但风土民情认识,不定有许多老同事、老上司,还留在当地任官,旧交一叙,可免除许多初来乍到的繁难。因此,分发江西,很大多是王猷加价指捐的效果,当然也有极小概率,是他的掣签运气绝佳,一击命中,得以故地重游。

固然破耗之数委实不少,但候缺排队,总是难以幸免。直到两年后的乾隆十三年四月,王猷才又铨得江西饶州府乐平县。这一年他四十六岁,仍属年富力强,哪怕仕宦履历很有些再而衰、三而竭的危险,但从乐平一任的表现上看,此次出仕,他的劲头并未过量消退。乾隆十七年六月,时任江西巡抚鄂容安将王猷从“中缺”乐平调署附郭府城的“繁缺”鄱阳,次年又具题实授,并加注“才具明练,堪胜繁剧”评语,与他此前得到的评价一以贯之。

鄂容安画像

诡异的是,王猷从乐平到鄱阳的人生轨迹,几乎成为数年前从夏邑到商丘的翻版:由普通县份调赴府城,那个令人欣喜的重用迹象才刚涌现,他未几的好运气便戛然而止,一年之内,构成断崖式运气落差——因事被参,免职逮问。对王猷提出参劾的,仍是此前将他调往剧县的巡抚鄂容安,其人不饰己过,倒是位磊落君子。

此次所参情由是贪鄙不职,向盐商勒索财帛。按照鄂容安所说,他固然驻节南昌,但在各府州中很有线人,王猷往鄱阳赴任不久,即被他访得勒借盐商白银三千两之事。巡抚十分警醒,即令盐驿道与饶州知府分头密查,不虞两路音讯一经汇齐,说法却全然两样。盐驿道宣称,王猷确有恐吓、作践盐商举动,至于收银若干,尚待详查。饶州知府则另执一词,坚称王猷只向贩子借了八百两银子,且是两厢甘愿,并无强索硬派情节。鄂容放心猜疑惑,爽性把该府行盐总商传至省垣,会同布政使、按察使等公同讯问。

总商既离本境,自然无所惧怕,故在巡抚眼前狠告王猷一状。说此人初到府城,就以宴会为名,向盐商等索借纱灯桌椅一应物什,因嫌东西送得太慢,一言不合,就将商会的办事厮役拿到衙门,作犯人一样平常拘押起来。贩子登门道歉,请他将人开释,王猷借机勒银三千两,情如绑票一样平常。贩子怕官,忙凑一千银子交去,因他嫌少,不得已又凑一千。然而不外数月,县衙故技重施,复以盐务不合规矩为名,锁拿厮役充作人质。商会无奈,只得再凑五百两银子,买个平安了事。至于饶州知府,总商也一气说出他收受现银二百四十两,及托换人参,赔欠差价等事。这好像也能印证,饶州府对王猷容隐纵容,纯属长处交关。

既闻此簠簋不饬,官官彼此劣迹,鄂巡抚赞不绝口,将府、县两官一本参倒,尽褫其职。时近乾隆中叶,大权独揽的乾隆皇帝已经一改登位之初为政尚宽的自我塑造,于治吏惩贪渐次雷厉。鄂容安是雍正十一年进士,晚王猷一科,乃父鄂尔泰系雍、乾之际首辅重臣、乾隆初政的代表人物,往常虽病逝多年,然其宠渥之深、秉政之久、门庭之盛,仍令皇帝心怀顾忌。鄂容安对此应深悉之,故极谨慎,凡遇有贪黩嫌疑的下属,特别是同出两榜之人,无不从重从快,向皇帝展示自己合于时宜的公正严正。

两年后,鄂容安的堂兄鄂敏被赐自尽,罪名是在浙江巡抚任上勒借盐商银六千两。雍正八年,鄂敏与王猷同登金榜,他的名次是二甲第二十九名,虽在应式举子中居于前列,但较王猷的二甲第八还稍有不及。当年,鄂敏凭借测验名次、满洲旗人、重臣后辈三重身份,顺遂选为翰林院庶吉人,尔后青云平步,在王猷盘桓县职,屡起屡踬的二十余年间,扬历中外,仕至甘肃、浙江、安徽、山东诸省巡抚。乾隆十九岁尾,鄂敏从浙江巡抚任上调离,很快遭到继任者参奏,称其有向盐商勒派重金之事,罪名审实,赐令自尽。按照《大清法规》,鄂敏的勒派之罪,属不枉法赃,即单纯收受盐商财物,但并未曲情坏法,替其办事。是以其时舆论,多以赐死之举为太重,结合上年甘肃巡抚鄂昌的文字狱罹死事件,更被视为乾隆帝清算鄂尔泰家族的政治大案。

王猷虽是绍兴寒门后辈,却与如同天上人也的鄂尔泰家族有着千丝万缕的不解之缘。他毕生的至高光荣,受益于会试座师鄂尔奇;政界的致命一击,来自本省巡抚鄂容安;同年兄中,更有宦迹悬隔,不期异曲同工的鄂敏。异样是勒索盐商,王猷仅以免职完赃论罪,固然有他职务低、金额少之缘故,但更重要的,是事发在鄂敏之前。如果事在厥后,举发者仍是这位因两堂兄之死,慑如惊弓之鸟的鄂容安,那么本章说话,和定罪等次,一定不会援引鄂敏之例,而王猷的运气,将更弗成测矣。

当然,哪怕仅止免职完赃,也足以将全无根抵的王家一扫而空。从现存档案上看,案发不久,王猷或即惊惧而死,统统追赃之事,均系其子王作孚出头。王猷涉案赃银计两千五百两,案发后自行赔补一千一百余两,所剩一千三百五十三两六钱无从下落,需从王作孚名下陆续追缴。对王家产业的抄检、清查事情连续时候很长,直到乾隆二十五年十月,也即案发后第七年,才在户部及江西、浙江两省巡抚的反复相同下,确认其原籍房屋已经变卖,且在江西各县及亲属处并无匿藏之产,子孙借屋居住,贫困不堪,现有未完赃银七百五十余两,可予豁免。王猷在鄱阳县任职仅一年,勒索而来的白银又是分批送到,即使肆意浪费,也很难在短时候内耗费一千三百两之巨。考虑到他此前曾以三千两白银捐复原职,故赃款去处,应以了偿假贷为主。

谁从宦海问前因

王猷因赃罢黜,荣誉凋零,自无诗文名世,但从他蟾宫折桂、巍科早拾的经向来看,未尝不是聪明有学之人,连鄂容安在参劾本章中,也谓之“稍有才情”。别的,或本于绍兴士人的吏干传统,王猷数任知县,每得上司“才猷练达”“堪胜繁剧”评语,于方志纪录也很有参验,是其宜于政事,并不是苦作八股的迂阔墨客。再结合他家景清寒,既乏田产,又无寄顿的实际情况,可知此人并不是弗成救药的赃官墨吏,复起于江西,以致调任鄱阳前,大概还能称为廉干。非如此,以他在河南的危险处境,很难不被高谋等人指摘劣迹,揭举贪名。至于勒借盐商,很大可能出于了偿捐纳债务的迫切需求。府城是商贾辐凑的荣华所在,膺权柄者,欲在负累重重之际持身自守,难矣哉!

大概是被考场顺遂耗尽了福气,王猷的宦海生涯,端的与霉运相伴始终。当我们以“王猷”为枢纽词,检索中国第一汗青档案馆线上目次题名时,“家系赤贫”四个字,与这位一流“做题家”的名字涌目前同一字段,显得格外凄厉刺眼。回顾他的一生:玉堂憧憬,被标新创新的皇命打碎;循吏抱负,被突如其来的丁忧中缀。怜贫济弱,抵不外包藏祸心与先入之见;明敏练达,求不来迁转升调与子荫妻荣。他的功名心很重,是真正想仕进之人。河南一任罚欠妥罪,换作旁人,不定要嗟怨一番,做些归田打算,他却在短时候内假贷巨款,捐复原职,实在是位善于调整心态的举措派人物。然而有此一节,缺乏家资储备和有力亲缘的他,又让自己和子孙万劫不复之地——当拥有权力者堕入以权偿债的扭曲景况时,其效果可想而知。

清人对于捐纳轨制的指摘,多有“惟有钱便可得官,使民气日益于争利而害及廉耻”“不忘市道,存好官多得钱之见”等说,又因捐班日益庞大,挤占正途晋升机会,尤其遭到科举成功者的鄙薄与反攻。但汗青的诡吊就在于此,王猷家世孤寒,科名佼佼,本该以清流自居,对开捐之弊最为讨厌。然而在他的官途又实在蹩脚,虽有起家之正,却不克不及“不忘市道”,终落得铜臭熏天,家败身亡。时耶?命耶?从古如斯。

发布于:上海市