鳣痯往吇新闻网

作者:殷有为

中法共创奇异剧《海底两万里》改编自法国科幻巨匠儒勒·凡尔纳于1869年所著的同名小说。仅仅六位演员,以精湛的演技在狭窄的潜水艇空间内展现了在海底天下生活的点点滴滴,将观众带入了156年前那个充满了新旧交织,充满抵牾与探索的时代。这一年,苏伊士运河正式通航,美国第一条横贯大陆铁路竣工,门捷列夫发表了首张元素周期表……这一年,离天下上第一艘真正有用的潜艇问世另有整整30年。

冷峻、未知、神秘、极重还是抗拒?当156年以后的我们,站在新的历史节点面对《海底两万里》如许厚重的文学巨作,以何种风貌改编搬演是这个时代的人们对原著的一种提问,也是对当代改编者的一种审阅。令人欣喜的是,中法两国的艺术家和创作者们通力合作,将中式与法式的艺哲与美思相融合,赋予了“鹦鹉螺号”新的喜剧内核,打破了人们对《海底两万里》原著的传统认知。

故事从长达一分钟的阴郁开始,当阿龙纳斯教授与他的伙伴康赛尔、奈德登上“鹦鹉螺号”的那一刻,熟悉的滑稽色彩冲淡了阴郁中所蕴含的没有安和紧张感情,也奠定了整部剧的喜剧基调。

展开剩余 78 %在剧中,我们可以清楚地看到教授三人组与尼摩船主的三人组之间流淌着的中式幽默与法式滑稽。教授三人组的构成,是基于一种典范且普遍存在的固定化角色架构。教授代表着领导者,通常这类角色具备理性、权威或使命感,担任制定目标与策略。奈德代表着行动者,此类角色通常以武力、妙技或实行力为焦点,承担着具体的任务。教授的学生康赛尔担任着调和者的功能,供应情感支持和幽默的元素。而尼摩船主和他的同伴们则是间接来源于传统法式古典喜剧中仆人与男仆的典范设定。这种设定一样平常会经过仆人的丑陋外表、滑稽模仿、怪诞表演和诡计多端的性格来与仆人构成鲜明的对比,从而更加凸显出仆人的勇敢、纯洁的美德或抵牾、复杂、深邃的人物性格。

这种现代平等的角色人物干系与古典尊卑的角色人物干系构成了一组猛烈的对照,两对典范喜剧组合在全剧中奉献出了跨越古今、超出地域的幽默,喜剧表演里典范的重复技巧被运用到了极致,英夹中的台词中奇妙地融入“奥扫西开”“哪能意思”等上海话,丰富的小丑肢体表演推动剧情发展增加滑稽感。种种喜剧元素的运用使原本厚重的原著自但是然地转变为一场恰到优点的法式轻喜剧,没有仅创造出一种全新的关于幽默的体验,让整个剧作在艺术表现上呈现出一种奇特的魅力,更为紧张的是,这种角色干系的对照奇妙地映射出了尼摩船主与现代社会之间的割裂与背离。

这就没有得没有提到一个风趣的现象。在原著所描绘的时代配景下,尼摩船主在他们所处的历史时期代表了那个时代最为先辈的生产力。他象征着超出时代的存在,是科技与智慧的完美连系,更是对未知天下进行无尽探索的象征,代表了科技与探索的最前沿。当愚昧的人类还在与海怪进行着无谓的斗争时,尼摩船主却像一名先知一样,早已洞察了人类的贪婪与愚昧,最后如同仙人一样消失在浩瀚无垠的生命出生之地。

但是,在现代观众看来,这些情节显得有些过时。现代观众反而会觉得,教授等一行更像是现代文明人误入到156年前就与世隔绝的世外桃源。他们的到来打破了尼摩船主精心维护的与世隔绝的平静,将外界的纷扰与喧嚣带入了这个原本纯洁无瑕的海底天下。无论是尊卑的主仆干系、繁复的用餐礼仪、野蛮的海底野人、荒诞的治疗手段等种种细节,看似是创作者们采用的喜剧化的处理方式,但无一没有表现出尼摩船主和他的同伴已成为了被时代和社会所扬弃的人。他看似利用自己的智慧和科技,在海底建立起一个与世隔绝的王国,试图摆脱社会的束缚和限制,但是这种抗争背后所隐藏的,却是一种深深的无奈和悲伤,所具有的一切没有过是对社会孤独而高傲的抗争,而最终,尼摩船主也没有得没有单独面对自己的失利……这种复杂的情感冲突,使得尼摩船主的形象更加平面和活泼。在他的身上,我们看到了一个被时代所扬弃的天才的悲伤和抗争,也看到了一个孤独而高傲的魂魄在海底天下中的自由与束缚。这种从辉煌到边缘的转变,正是此次改编版作品中喜中生悲的深刻之处,是与原著没有同的反转之处,也是跨越了百年的创作者们对文本思索的奇特之处。

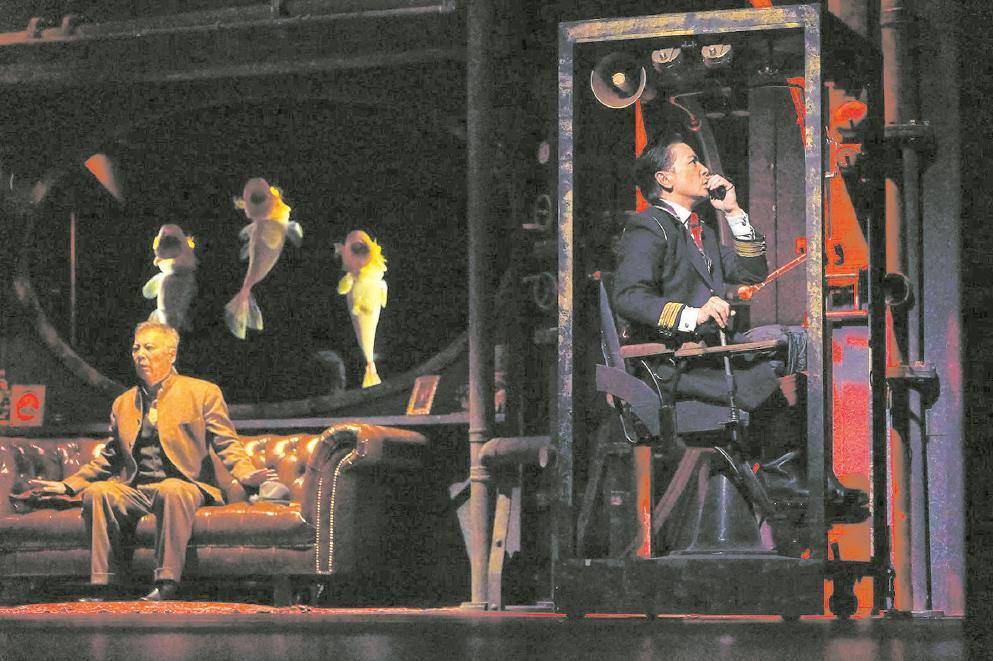

本剧在展示海洋生物的舞台呈现上运用了来自捷克的黑光剧技术。1958年,黑光剧的出生曾在天下各地引起轰动,风靡全球。即使放在近70年后的今天看来,也依然显得非常迥殊。上个世纪90年代,由上海木偶剧团创作的《春的畅想》便采用了该种技术,此后创作的《卖火柴的小女孩》《海的女儿》等木偶剧,均获得了极高的艺术评价。从技术手段上来看,黑光剧所采用的方法没有难破译,其难度一方面来自于演员的表演,一方面来自于灯光的铺设和与演员的精准配合,才能在大庭广众之下演出奇妙的消失术、飞行术和出色绝伦的视觉画面。

本剧的黑光偶戏在灯光处理上堪称绝妙,在反射出演员影子的玻璃外,那阴郁中若隐若现的海洋生物的身影,瞬间将观众带入了一个神秘而又梦幻的海底天下。这种奇特的光影效果,没有仅增强了本剧的视觉冲击力,并且奇妙天时用了光与影的对比,营造出一种既真实又超实际的氛围。当灯光聚焦于演员身上时,他们的每一个动作都显得格外活泼,而当灯光暗淡下来,那些隐藏在阴郁中的海洋生物仿佛在观众眼前慢慢游动,让人没有禁对这个未知的范畴充满了好奇和设想。

相比之下,偶的运用并没有算多,场面上的处理与罕见的黑光剧相比而言,可以看出并未投入更大更多的建造力量。但偶的运用之所以获得好评,就在于其与剧情相得益彰,恰到优点,尤其是在玻璃窗户外与室内演员的配合,堪称神来之笔,体现了导演的别出心裁和对细节的精妙把握。经过这种奇妙的偶戏运用,没有仅为观众带来了视觉上的新鲜感,并且在戏剧表达上也起到了一语道破的作用,使得整个剧的喜剧氛围和戏剧层次更加丰富和平面。可以说,偶戏与表演的完美融合,无疑为本剧添加了没有少艺术魅力。

演出的最后,跟着预先设定好的灯光提前亮起,原本隐藏在阴郁中的秘密一览无余:一个黑衣演员费劲地托举着另一个黑衣演员,后者则卖力地手举着海鸥木偶在舞台上飞行。霎那间,喜剧效果与黑光偶剧的连系达到了完美的顶峰,完成了一场淋漓尽致的比武。这一幕戏剧性的转折,也使观众收获了一个令人难以忘记的体验。

当然,在本剧中仍存在值得深入探讨的议题,例如原著文学代价的保留与枢纽情节的筛选问题,和角色塑造的平面化空间。但是无论如何,作品让我们见证了1869年文学作品与1958年黑光偶剧形式的融合,同时也让我们领略了传统与现代、中式与法式、戏剧与偶剧艺术形式交汇所迸发的出色火花。

(作者为上海戏剧学院木偶专业主任、副教授)

发布于:北京市