鳣痯往吇新闻网

1521年,一个名叫朱厚熜的少年意外埠被推上了大明王朝的权利巅峰。他并非皇室嫡宗子,也从未想过自己会成为一国之君。然而,命运的巨轮却在他14岁那年戛然转向。他从一个偏远藩王,一跃成为大明王朝的第九位皇帝——嘉靖。嘉靖,这个名字在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。他是《大明王朝1566》中那位神秘莫测、掌控朝局的幕后高手,是《明朝那些事儿》中显现非凡是权谋伶俐的统治者,更是《万历十五年》中影响明朝历史走向的关键人物。然而,恰是这位在影视与书中被反复演绎的帝王,在其充满戏剧性的政治生涯中,却遭遇了一场至今仍被历史学家们反复剖析的风波——“大礼议”。

年轻的皇帝朱厚熜以藩王之身入继大统,却在登基之初便遭遇了来自朝廷旧臣的巨大阻力。这场被后人称为“认爹风波”的事件,外观上看似是关于皇帝亲生怙恃尊号的礼节之争,实则是一场关乎皇帝与文官团体权利、传统与变革的激烈博弈。以杨廷和为首的内阁重臣,为何会在一个看似简单的礼节问题上寸步不让?他们坚守的事实是传统礼制的尊严,还是试图借此维护旧有的权利格局?年轻的嘉靖皇帝根基未稳,却一步步在这场与旧臣团体的博弈中占有优势。他事实是如何在礼制的外套下化抒难机,乃至将这场风波转化为巩固自身皇权的契机?

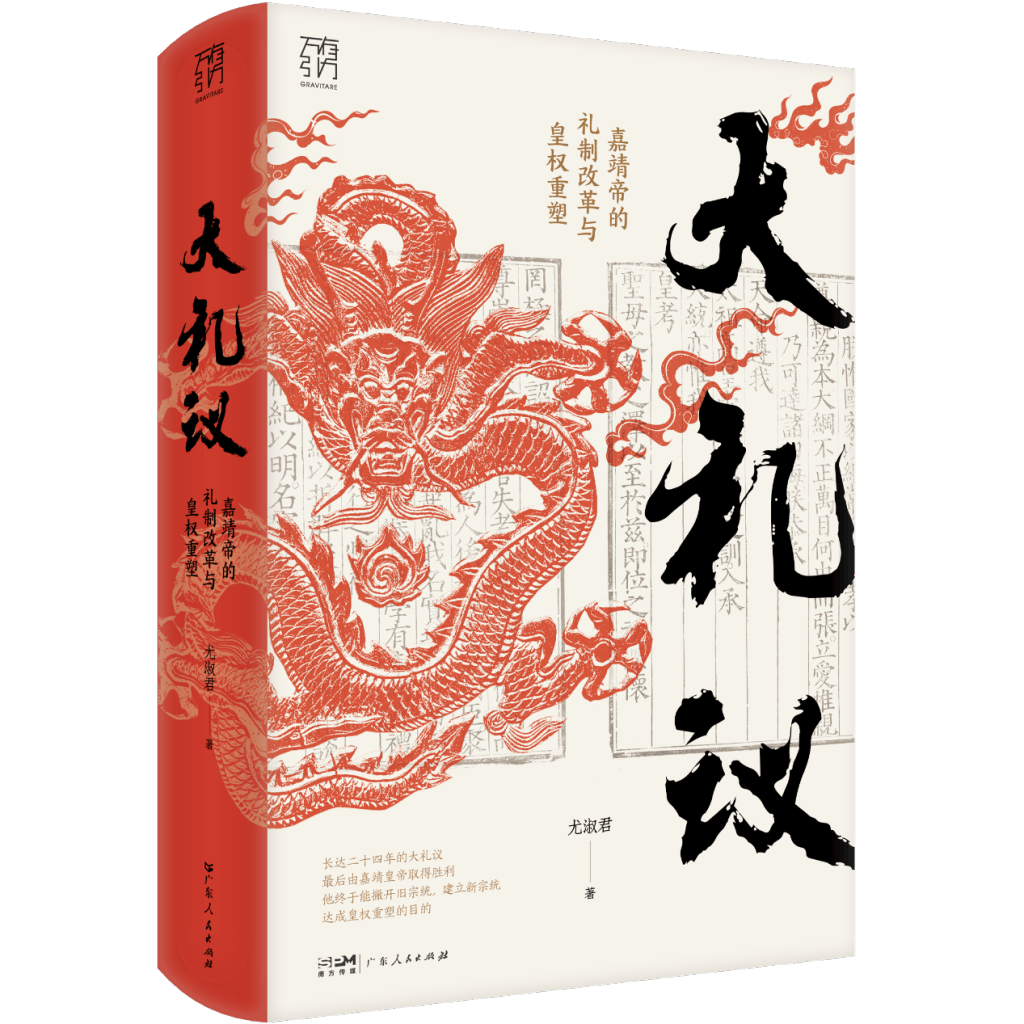

以下为浙江大学传授、《大礼议:嘉靖帝的礼制革新与皇权重塑》作者尤淑君同复旦大学历史系传授张海英以及华东师范大学历史学博士后、助理研讨员阙海的对谈笔墨整理稿,他们围绕“嘉靖皇帝的礼制困境与权利博弈”这一问题展开了讨论。

展开盈余 95 %

对谈现场

“父与父”之争:嘉靖皇帝的继位风波

阙海:本日我们要谈谈《大礼议》,这本书的主角是明代的嘉靖皇帝,很多人都看过电视剧《大明王朝1566》,电视剧里主角其实只要一个人,就是嘉靖皇帝。这个时候的嘉靖已经处在中老年的阶段,以道君皇帝的形象出现在了电视剧中。但我们知道,一个人的青年期间对他终身的影响都异常大。我就有一个疑问想叨教尤老师,大礼议就产生在嘉靖青年期间,这对他后往复修道有什么影响吗?

尤淑君:感谢您的问题。我也特别喜好看《大明王朝1566》。很惋惜的是,我已经写完这本书之后,大陆才出的这部电视剧。写作硕士论文确当时,我很狐疑,为什么嘉靖皇帝他在位的前半期,异常地励精图治,但在位的后半期却就摆烂躺平,只顾着修道、撰写青词。我曾经思考过这个问题,我想嘉靖皇帝尊崇怙恃的心愿已了,多是第一个缘故原由;第二个缘故原由多是嘉靖皇帝自身康健欠好,再加上他本人遭受的挫折其实挺多的,首先是父亲早逝,母亲又亡故,再是儿子们一个接一个地早夭,所以嘉靖皇帝担忧自己会不会也走上正德皇帝的路,也要断子绝孙。这样的恐惧,使嘉靖皇帝后来沉迷于道教,想办法吃灵药永生,或者想办法向道士索求一些强体健身的房中术之类,就是为了要生子,延续自己的皇位。固然,在这个修仙的过程中,明代宫廷会耗费异常多的费用。关于宫廷开销的部分,要请教张海英老师。

张海英:其实这在我们讲课中黑白常严肃的一个课题,因为大礼议是嘉靖期间异常大的一件事情。待会大家可以听到,尤老师会把这个事情给梳理得异常清楚。把深奥的历史以通俗易懂的方式讲给大家听是很不容易的,希望本日的念书会我们可以做到这一点。

尤淑君:简单来说,大礼议触及明代皇统接续及其相对应的礼教论争。大礼议的背景,就是正德皇帝断子绝孙,又没有兄弟,无人继承皇位,所以内阁首辅杨廷和等人就要想办法找皇位继承人。他们依照明太祖朱元璋所写的《皇明祖训》,在“父逝世子继”没有办法达成的情况下,应当要采纳“兄终弟及”的这个原则,于是选定了在湖北安陆的兴藩世子朱厚熜,由他来继承皇位。

可是,问题就在于“兄终弟及”的“兄”是谁,“弟”又是谁。这就造成朱厚熜身份认定的暧昧,并延伸出大礼议一连串关于身份认定,关于宗法原则,关于君统与宗统区分的种种问题。这不完整只是一个礼学上的讨论,因为它也会触及嘉靖皇帝的继位到底有没有正当性,那如果嘉靖皇帝没有正当性的时候,是不是其他的藩王也可以来挑衅皇帝的权势巨子?那这样不就祸起萧墙了吗?可能会导致内乱,对吗?这就是大礼议这个事件。固然,大礼议事件,包含了很多人的要素,譬如以杨廷和为首的内阁大臣,他们就主张“濮议论”,所谓的“濮议”现实上是北宋的宋英宗过继宋仁宗、即皇帝位之后,想要推崇自己的生父濮王,所以叫“濮议”。

那杨廷和挑选宋代濮议论的缘故原由,就是希望嘉靖皇帝朱厚熜可以仿照宋英宗的例子,认明孝宗为皇考。但朱厚熜认为《武宗遗诏》所写的是让我来继皇帝位,所以《武宗遗诏》既然已经认定我是皇帝了,那我继位的正当性就不是来自明孝宗,而是来自我的父亲,也就是“兄终弟及”之下的“兄”是明孝宗朱祐樘,而“弟”是兴献王朱祐杬。这自然会出现身份认定的分歧,就产生了很大的冲突。这样的冲突第一阶段是以嘉靖三年的“左顺门事件”为终点,不但杖逝世了17名官员,也流放或贬谪了很多官员,损害了明代的政治文化,使大礼议出现了一个转机点,导致后来围绕着兴献帝的身份、他的宗法地位、应当怎么去祭祀他等问题,连续有一连串的讨论,直到嘉靖二十四年朱祐杬以睿宗身份、入祔太庙为止。此时,嘉靖皇帝终于实现了他的愿望,这也是我们所说的大礼议的简单情况,感谢。

《大礼议:嘉靖帝的礼制革新与皇权重塑》

张海英:其实嘉靖皇帝也许是真的想要尊他的父亲,但更紧张的是皇权不容被内阁挑衅,因为内阁先说我是嗣皇帝,再说是兄终弟及,又要让我认孝宗做父亲。那这个事情不就酿成了你们说什么就是什么吗?就酿成你挑衅我了。

阙海:嘉靖皇帝发现诏书问题的机遇其实黑白常偶然的,那杨廷和的诏书就有一个比较玄妙的地方,请您再深入地为我们谈一下这个诏书的问题。

尤淑君:杨廷和写《武宗遗诏》的时间其实异常仓促,为什么?因为其实正德皇帝去世之后留下了一个烂摊子,紫禁城里面不但有大批的武官、掌握实权的宦官,另有一大堆闲杂人等。杨廷和面临这样的情况,不但要疾速地挑选出皇位继承人,还得想办法把这些武官跟权宦给全部清除掉,然后还要把正德皇帝所带来的闲杂人等遣散出宫,时间异常仓促,所以等到他们内阁大学士商讨,要以“兄终弟及”的原则来选定朱厚熜的时候,没有讲清楚朱厚熜到底是以这个明孝宗的嗣子身份,还是以兴献王的宗子身份来继承皇位。固然,在《武宗遗诏》传送的过程之中,也没有人进一步去解释。所以等到朱厚熜带着自己的兴藩旧僚抵达北京之后,马上就产生了礼节冲突。因为杨廷和他们希望朱厚熜以皇太子的身份进入到北京城、紫禁城,但朱厚熜觉得依照《武宗遗诏》的话,我本身就已经是皇帝了,那我就应当从北京城与紫禁城中门出来,为什么要从偏门出来呢?从哪扇门进城这种事情,我们现代人来看,从哪个门出来紧张吗?很紧张,因为这代表着你的什么?你的身份,你的地位,你的权利。那如果嘉靖皇帝一开始名不正言不顺的话,就很难去压抑这一些内阁大学士,对吧?

我们大学里讲这一段的时候,更多是从政治的角度来解读,可能杨廷和没想到诏书里面会有疏漏。他没想到会有这么多弯弯绕,他就想得很理所固然,就是把朱厚熜过继到孝宗名下去,然后以孝宗儿子的身份,来继承这个皇位便可以了。没想到嘉靖帝很有设法主意,也有他自己的个性。从政治的角度来说,他外观上是为父亲在太庙里面争这个位置,现实上他想树立君主的相对权势巨子。这就触及当时内阁首辅杨廷和,他当时权利很大,但仍没有后来的严嵩权利大。看电视剧《大明王朝1566》的时候,剧里的严嵩就说过一句话:大明朝只要一个人能呼风唤雨,那就是皇上,只要一个人能遮风挡雨,那就是我。由此可见,经过大礼议以后,内阁首辅的权利产生了一些变化。

嘉靖帝

内阁的“傀儡化”:嘉靖皇帝的权利游戏

阙海:大家其实也比较猎奇,嘉靖帝经过大礼议这件事情做了很多政治上的工作。从杨廷和到严嵩,嘉靖皇帝对这些制度到底进行了怎样的调整。我们先谈内阁的制度,怎么样来会合这个权利?

明代的内阁成员现实上撑逝世了就五品官,所以并非大家所设想的是宰相。因为从明太祖废相之后就严格规定,如果要是有人敢说要重新立丞相的话,那就不是我朱家子孙,那是奸臣,要当场击杀。明代的内阁本身处置惩罚很多政务,所有的信息都是从这个内阁去走的,然则位阶又很低。有点像我们这种现在的办公室主任,位阶不高,可权利很大,他得到很多的资讯,然后也知道皇帝的喜好是什么。

在嘉靖这么长的统治时间之中,他大概有12位内阁首辅,那其中就是以杨廷和、张璁、夏言、严嵩4位权利是最大的,这4位也都是跟大礼议有关系的人。也就是说,嘉靖皇帝给予内阁首辅异常大的权利,这种权利可以使内阁首辅压抑百官,特别是言官群体。这样一来,内阁首辅的定位,便从谐和皇帝跟百官之间的办公室主任,酿成皇帝的打手。只要皇帝不满意,他就跟这个内阁首辅说我就要这么做,你想办法去帮我谐和,那如果谐和不了,就派出锦衣卫,相当简单粗暴。

为了幸免出现第二个杨廷和,嘉靖皇帝对于张璁、夏言、严嵩都分而治之。当他不满意首辅的显示时,便会扶持内阁的第二号人物(次辅),分去首辅的权利,使其互相合作,达到互相制衡的效果。从大礼议长达24年的时间里,大家可以不断地看到,这些礼制革新的过程看起来很烦琐,但其实都是嘉靖皇帝来调整内阁权利的名目。

张海英:关键在于内阁制跟宰相这是截然分歧的。明初朱元璋经过胡惟庸案把宰相废除,带来的结果就是皇帝要间接面对六部,但因政务繁多,他也没有办法自己处置惩罚,所以逐步到永乐帝的时候就建立内阁。但内阁首辅没有宰相这种法定的一人之下万人之上的地位,它没有法定的权利。最后内阁首辅最高品阶只要五品,后来又提拔到三品。那么为什么后来好像内阁权利很大,乃至跟以前的宰相一样大,因为在内阁兼职的这些人的品阶比较高,内阁首辅多数是各部尚书,是一品大员。我举一个不太恰当的例子,好比说我们学校要建立一个临时小组,这个小组其实也就是科一级的,然则他领头的兼职人员是处级以上的院长乃至副校长级的,那你说底下人会不会买他的账?所以他工作起来就会很顺。

然则矛盾的隐患也就在这个地方——他是没有法定权利的。这个问题在嘉靖的时候还不是太明显,然则到了万积年间,清算张居正革新时,给他的主要罪名之一是权相,他作为内阁首辅,是没有这些权利的,然则在革新的过程中他就间接命令六部,那六部凭什么听他的?当大家没有矛盾的时候,统统都是和谐的,而一旦有了长处冲突,特别当这种矛盾不可折衷的时候,矛盾就出来了,这多是当时异常主要的一个问题。

尤淑君:内阁制度虽然没有改变,但因为嘉靖皇帝大幅度地提拔首辅的权利,就打破了各个内阁大学士之间权利的均衡,以致于大家就想办法,我要去兼一个吏部尚书、兼一个左都御史、兼一个礼部尚书,特别是礼制革新的过程,会发现到礼部尚书的权利居然高于吏部尚书,这是一个很新鲜的现象。也就是说,明朝积累了100多年的关于权利分派、人事安排的规则,基本上被打乱,这就是为什么从嘉靖朝之后的党争特其余厉害,就是因为本来的规则都不是规则了,我拿到权利就是规则。这就造成内阁成员之间、六部之间互相争斗。

张璁的“人情论”:礼制革新的“破局者”

阙海:还是把我们的时间线拉回到大礼议这个事情上来。我们会注意到杨廷和的诏书本身充满漏洞,但当时杨廷和可能没有注意,其别人没打开看,然则一旦嘉靖皇帝入主紫禁城以后,一较真就出问题。第一个跳出来的人其实是明朝中下级的权要张璁。他提了一个说法,叫“人情论”。

请我们解读一下相对于濮议论来说,什么叫人情论?当时张璁是作为中下级权要,是想经过这件事情来上位吗?还是他自己本身坚持这样的学术观点?

尤淑君:好,首先这个张璁是浙江永嘉人,当时有个永嘉学派,是很重视现实的。那张璁提出人情论的观点是,礼制虽是代表国家的纲纪,然则礼制应当要跟着时间流逝、政治现实、社会需求的分歧而改变,不能一直固守礼制。

所以嘉靖皇帝碰到尊亲的问题,张璁认为不能照搬宋代的濮议,应当要考虑到现实情况,支持嘉靖皇帝尊崇自己的生父,使得嘉靖皇帝觉得心里很温暖,终于有人支持我,能看到我的需求。

张璁是不是标新立异,想要乘隙上位呢?我觉得应当不是,张璁他应当也有自己的理想在里面。他当时只是一个观政进士。就是说你到六部去做实习,去帮人家抄抄写写。如果把明朝想成一个公司,那张璁即是是一个实习生去匹敌整个公司的CEO,也就是内阁首辅杨廷和等人,这是不可设想的。如果说张璁只是为了权利去下这样的赌注,那风险太大了,更可能还是因为张璁自己的理想,所以宁肯放弃考了好多年才考到的功名,也一定要提出人情论,说出自己的设法主意。这是我对张璁的了解,因为我们也可以看到他在后来的一些礼制革新之中,他也坚持了自己的立场,反对嘉靖皇帝的提议,使嘉靖皇帝勃然大怒,张璁也不愿退让。

张海英:在传统的对张璁的评价里面,认为他的学术信奉是偏后的,而他作为少壮派上位的心理比较突出。他们支持嘉靖皇帝最主要的一个伦理支撑就是“孝”,百善孝为先。那我做了皇帝,还叫我自己的父亲为叔叔,这叫什么孝?这一点在尤老师的书中有异常清晰的学术梳理。尤老师这本书异常宝贵的一点,就是它对于很多学界传统的说法,提出了自己独到的见解,专业水准异常高。

阙海:潘多拉的这个魔盒一旦被打开,后面你就没有办法控制了。有一个异常风趣的现象,张璁首倡人情论以后,在时人都把他看作是小人,如果站在嘉靖皇帝的角度上,就是张璁这个人太想进步了,然则嘉靖皇帝在触及另外一个问题,到底是给这个兴献皇立世室,还是建世庙这个问题上,张璁他就落后了。先请尤老师谈一下,立世室和建世庙到底区别在哪里?

尤淑君:简单来说,虽然它们只差一个字,然则它们的意义是完整不一样的。世室在太庙里是百世不迁的位置,不管过几代它都不会移动,它都不会被撤掉。世庙是皇帝自己个人给私亲建立的家庙,没有放入到太庙系统里面,是独立在外的。等到嘉靖皇帝去世之后,祭祀兴献王的世庙这个家庙也要被撤废。那区别固然很大。从来没有做过一天皇帝的兴献王,基础没有资格进入太庙,所以张璁知道嘉靖皇帝很希望能为兴献王建世室,但张璁坚决反对,并提出了替代计划,用建世庙的方式,玉成嘉靖皇帝的孝心。张璁他最早从他异常想进步到现在不想进步,乃至还成了在嘉靖皇帝眼里的反动分子。就扳连到另外一个更大的问题,在这些波云诡谲幻化莫测的政治活动傍边,一个人的立场其实很难永久正确下去。要看谁来规定什么是正确,如果一直投合皇帝,皇帝喜好的才是正确,那你就会酿成是史家所说的小人、权相。如果说你是儒家士大夫的角度去看什么是正确,那可能要做到像海瑞这样的人才可以被称为正确,对吧?我不知道大家熟不熟悉海瑞,“水至清则无鱼”讲的就是海瑞。当海瑞被罢官的时候,他的同事是放鞭炮庆祝的,这样当官肯定会碰到很多困难。我觉得没有人是相对的黑或相对的白,大家都是灰色的。就像是大家觉得严嵩是大贪官,但严嵩在正德朝的时候,他被称为神童、书法大家乃至是能代表儒家士大夫气节的高洁之人,那等到他在嘉靖朝再复出的时候,反而就酿成奸臣贪官的形象了。多是严嵩的穷日子过得太久了,这跟严嵩前期专权腐败有很大的关系。由此可见,人真的是会变的。

张海英:严嵩一定是有才的,这一点不该该否认。不然他不可能第二次出山任首辅,可以从嘉靖27年一直做到嘉靖41年。嘉靖二十四年之前,整个内阁首辅的更迭频率异常高,基本上是一两年换一人。到嘉靖24年更迭了21个人,这中间像夏言几次进出,忽起忽落。一直到嘉靖27年,严嵩上位,内阁首辅稳定下来。所以我们一直讲奴才,你不要光看“奴”,还要看到后面谁人“才”字,如果没有一点点才的话,光靠奴性,只能是一个低档次的打手,狗腿子。

严嵩是明代的案例,清朝讲得最多的是和珅。和珅也很有才的,精通多门说话,知识贮备量也异常大,并且他的心理学那是炉火纯青的,对帝王心理的精准把握非别人所能及。所以我们评价历史人物的时候,优点跟缺点我们都要看到,不能一刀切。民间有这样一句话,“孔雀虽有毒,不能掩文章”,据说后来就被用来描述严嵩。“章”做描述词是昭彰显著的意思。

阙海:当群臣都开始反对嘉靖,开始造势给他言论压力的时候,嘉靖皇帝采纳了一个异常狠的暴力手段——导致了左顺门事件。其实从明代一直就有殴打大臣、侮辱念书人的习气。想请两位老师为我们介绍一下左顺门事件,以及梳理一下这个明代的殴打大臣的情况。

尤淑君:左顺门事件产生在嘉靖三年,这个时候其实杨廷和已经自愿致仕,就是退休了。愈来愈多人倒向人情论,倒向嘉靖皇帝那一派。那也有一些人坚持杨廷和的立场,那其中最为支持这一主张的就是杨廷和的儿子杨慎。

杨慎是一个佳人,并且别人缘异常好,所以他就调集了很多人一路去左顺门那里去抗议。那这个抗议的排场异常的荒谬,100多人聚集在那边哭天喊地、大吼大叫,嘉靖皇帝就觉得产生什么事怎么会这么嘈杂,然后才知道他们在抗议这个嘉靖皇帝想要尊崇生父这个事情。

嘉靖皇帝就派了宦官去劝说,你们的看法我知道了,那请你们先回去,我们之后再谈。那大臣们就是坚持不愿回去在那里哭。在此之前也有好几次大臣们都在左顺门这边集结,然后大家一路哭喊抗议,然后使恰当时的皇帝就只好迫于这么大的哭喊声,放弃了自己原本的设法主意。

所以当时杨慎这些人所想的,就是要依照“伏阙”这样的方式来让嘉靖皇帝发出成命,那嘉靖皇帝就会觉得你们这么多人是在威逼我吗?我都劝你们两三次了,你们居然都还不听我的话,是瞧不起我吗?所以就间接派了锦衣卫去吓唬他们,说你们再不走,我们就真的要实施杖刑,那杖刑一旦打的话那就不得了,就黑白逝世即伤。在嘉靖朝以前,明朝虽廷杖官员,但基本上都是只要受伤而没有人被打逝世。但从左顺门事件之后,只要皇帝命令杖刑,可能就会有大臣逝世掉,就像电视剧《大明王朝1566》一开头就把钦天监给打逝世了,对吧?那为什么会这样?就是从左顺门事件后,让嘉靖皇帝觉得与官员好好商量是没有用的,还不如间接上暴力的手段,对吧?关于廷杖的恶法,它也不是明朝所独创,它很大部分是从元代延续而来的,整个明朝都在实施杖刑。

张海英:廷杖跟明初朱元璋的严刑重法的治国理念有很大关系。以前廷杖基本上另有一点的体面,明代是当庭打,并且剥了衣服打。你想对大部分文人来说脸面是最紧张的。廷杖这个事情不是说把你给打伤了,打残了,关键是整个人的体面、里子彻底没了,人的尊严没有了。这个确实是朱元璋当时对文人对知识分子残忍无情的一面。

尤淑君:你也会发现一个新鲜的现象,在明代的条记小说里面就说到很多言官去劝谏皇帝,被皇帝廷杖殴打,因为现代并没有手术刀帮你缝合伤口,所以当时为了要急救,就只好从羔羊身上间接活体取皮,然后粘在被打得血淋淋的臀部上面。

以致于这些被罚以廷杖的士大夫,都被称为“羊毛屁股”。这些人突然有了品德资本,因为我有羊毛屁股,你没有。我是君子,你是小人。如果有这样的,就是我有勇气去匹敌皇帝的暴力、荒唐的行为,而你们没有。那这种情况居然可以得到北京市民承认,所以这些拥有羊毛屁股的人,他们到某些大饭店或者小餐馆去吃饭,都可以得到打折的优惠。但那这个是条记小说所写的,我也不确定是不是现实,但从这个故事可以看到那时的明朝官员、念书人或北京民众们是承认言官勇于劝戒皇帝的气节与风骨。

严格来说,可以说就是整个大礼议是为了让兴献王可以成为睿宗进入到太庙,把原本是小宗的这种身份移转成大宗,也就是重塑宗统。这样的积极固然黑白常困难,所以他用了种种方法,不论是去改他父亲陵寝的规制(也就是现在被列入世界遗产的明献陵)还是我们刚才讲的关于立世庙的问题,另有天地分祀,现在北京是有天坛、地坛、日坛、月坛,这也是嘉靖皇帝的手笔。另有原本的紫禁城,它在北京内城里面偏左边,然则从这个天、地、日、月坛建立之后,反而就到了北京内城的中间,这是一个特其余现象。嘉靖皇帝他想得很远,为了要让他的父亲不要被子女子孙给撤出来,他就行使方皇后去世的时机,把皇后先放到他自己在太庙的预定位置上,这样就会使得后代子孙们不能不依照嘉靖皇帝的设想去进行太庙祧迁的递次。直到崇祯自尽、灭国,太庙庙位都维持了嘉靖想要的模样。什么是祧迁呢?在《周礼》规定的是皇帝七庙,也就是祭祀皇帝的祖先只可以大概放7个位置,其中一个位置是稳定的,不管过几代,鼻祖的位置都是稳定。再来就是三昭三穆,加起来恰好是7个位置。那太庙庙位只要超过这7个位置的话,这个三昭三穆的神主牌就要被祧迁,移出太庙,放到祧庙,就是从第二个开始就要依次地一个一个迁进来。这本书里有很多图,主要说明太庙的庙位祧迁了谁,又多了什么样的空位,才可让嘉靖皇帝将兴献王的神主送入太庙。宗庙制度已经离我们现代人很远了,但大家可以把它想成是家里的祖先,你可能最多认识到曾祖父,那曾祖父以上的祖宗可能就不知道他是谁了。这个时候你便可能不再想去祭拜,然则你会把他放在一个位置。嘉靖皇帝面对的问题是,如果要进行祧迁,那可能就要祧迁太宗,也就是永乐皇帝。可是,太宗是属于嘉靖这一脉的祖先,也不可以被祧迁,但在这样的情况之下,就形成了八庙的情况。那怎么样在皇帝七庙的规定下,保住永乐皇帝的庙位、不祧迁他呢?又要想办法让兴献宪皇帝的世庙,也可以融入进太庙群里面呢?因此,嘉靖皇帝立世室去祭祀永乐皇帝,又将庙号抬高为成祖,使其不必祧迁。为什么要把朱棣尊为成祖?就是我们看成祖是以皇太子朱标的弟弟身份继位的,他是杀了建文帝取而代之,建文帝绝后了,这个时候大家就会发现嘉靖皇帝行使永乐皇帝与建文帝故事来比附兴献王与孝宗、武宗之间的关系。也就是说,武宗绝嗣后,就由孝宗的弟弟兴献王来继位,他继的就是兴献王的位子,这就是为什么他要单独把永乐皇帝朱棣的庙号抬高为“成祖”的缘故原由。经过这种比附,找一个前代的判例,给嘉靖皇帝的父亲兴献王在太庙挤出一个位置来。

他的构想就是这样,他认为永乐皇帝跟我嘉靖皇帝一样,都是外藩路径。他就想说永乐皇帝也是我们这一宗的鼻祖,然后也要把他的庙号改成是成祖。对于嘉靖皇帝来说肯定黑白常有益。但永乐皇帝泉下有知的话,应当会气到棺材板都翻起来。因为这就坐实了他这个皇帝就是篡夺的,如果是正常的“太祖”“太宗”,就不会感触中间好像另有一个建文帝。但把“太宗”酿成“成祖”,就会让人感受这中间是不是有什么猫腻,然后就会让大家遐想建文帝是不是流落海外,或者建文帝的这4年是不是应当要被重新审视?这些政治家们在搞事情的时候,其实他们对很多事情沉思熟虑过了。

阙海:尤老师的书里面提到了一个点,支持濮议论的人除宋代之外还引了汉宣帝去祭昭帝时候的例子,但这个例子其实不对,汉哀帝更符合,但他们不敢用,汉哀帝是亡国之君,如果用了的话,嘉靖皇帝就会认为你是说成大明朝在我手上就要亡了。所以濮议论的那些人他们只敢以汉宣帝为例,自身的平安更要紧。

这就触及一个问题,我们看到这里面充满了政治斗争。我们怎么来看待理学和政治斗争之间的关系?礼制这种政治文化到底是限制着政治斗争,让他们还很有礼貌不至于掀桌子?还是说它本身是斗争的遮羞布,是被斗争的胜利方用来解释自身胜利的话术。

尤淑君:我觉得你刚才说的这些情况有可能同时产生,也可能分别产生。至于什么时候会同时产生,什么时候分别产生,要看当时的情况。

我在这里先跟大家讲政治文化的概念。如果把整个王朝想成一台电脑,那政治制度就是硬件,那政治文化就是软件,它意味着当时的人们对于政治的价值观、思想,或者是他们所认定的某一种价值判断,这种东西其实欠好量化,很难去做解释。但在传统中国王朝政治文化,就是以儒家典范、文化诠释或以士大夫群体为主的这种思想体系。固然,各朝各代的学术体系可能有所分歧,譬如说汉朝是经学,那到了明清期间,可能就是宋明理学或者是阳明心学,这有所改变,但不可否认整体的框架就是儒家文化。政治文化有可能有限制作用,所以嘉靖皇帝想要去尊崇他的父亲兴献王,也必须要激辩群儒,想尽办法搞了24年才能得偿所愿,而嘉靖皇帝也很担心后人会不会违背他的命令,所以不惜行使已经去世的皇后来占位。儒家典范也有可能成为政治斗争的遮羞布。所以嘉靖皇帝行使《明伦大典》想办法去压服大家,指出人情论才是对的,濮议论基础不符合嘉靖皇帝的情况,对吧?并且在“百善孝为先”的原则下,嘉靖皇帝要统治天下,倒是一个不孝子,那还怎么统治天下?所以嘉靖皇帝有一个要压服全天下人的过程,不是完整赤裸地去廷杖这些士大夫便可让他们闭嘴。固然,嘉靖皇帝在斗争胜利之后,会用来解释自己的正当性,所以他也想办法去经过《献皇帝实录》或《明伦大典》,乃至一连串的礼制革新去印证兴献王有权利进入太庙、担当祭拜的,即使兴献王没有当过一天皇帝,但兴献王是皇帝父,就是有这个权利。因此,在这种情况之下,可知很多历史事件或政治冲突,不是一刀切,有时候会一路产生,还是看皇帝怎么样地去跟大臣之间互相制衡,互相妥协的过程。斗也要斗得好看一点,相互斗争却不撕破脸面。

大礼议的“蝴蝶效应”:明朝衰落的伏笔

阙海:说到《明伦大典》,这是嘉靖皇帝自我表白的一种,自己给自己洗白。有点像雍正皇帝写的清朝《大义觉迷录》,《大义觉迷录》《明伦大典》这样的著作,其实是皇帝要给自己洗白,是什么样的设法主意让他们有这种举动?

尤淑君:嘉靖皇帝想做个好皇上的,但有时事情不一定能依照他自己设想的轨迹去发展,大礼议这件事情对皇权、特别是皇帝制度,到底带来了什么影响呢?我们可以看到书的副题目叫作“礼制革新与皇权重塑”,那礼制革新部分,我们刚刚已经说了很多了,那皇权重塑是什么意思?他如何从一个小宗酿成大宗,他如何来彰显自己的正当性,就是要把所谓的君统和宗统重新融合,重塑嘉靖一脉的统治正当性,再也无人去质疑他。对于整个皇帝制度来说有没有好处?有,因为嘉靖皇帝打出的旗号是继统不继嗣,却积极地把继统与继嗣合起来。那某种情况之下,嘉靖皇帝一面做着破坏宗法制度的事情,最一面向这套制度臣服,寻求这套制度的承认。关于皇帝制度的部分,对皇权有没有什么影响?有的。皇权是扩大了,但这样扩大是经过三种方式去进行的。第一个方式是左顺门事件,以赤裸暴力去镇压群臣;第二种方式是以儒家典范的诠释去解释大礼议,所以编纂《明伦大典》,来压服这些士大夫担当他的人情论;第三种方式,就是经过礼制革新的方式,改变整个大礼议的重点,并试图扩大内阁首辅的权利,间接皇权扩张了,将内阁首辅作为皇帝的打手,压抑言官群体。

这有没有带来弊端?皇权本来应当是要有两个部分,一个是公共性的部分,一个是个人道的部分,公共性的部分就是我们所说的“率土之滨,莫非王土”,皇帝应当为天下苍生去做考虑、去做牺牲。从大礼议这个事情,可见皇权的公共性已经基本上没有了,只剩下个人道,嘉靖皇帝不断地破坏种种规则,譬如说内阁与六部的关系,内阁与言官群体的关系,破坏言官劝谏皇帝的监察权,将原本运行的权利规则全部都破坏掉,使嘉靖皇帝留下了很坏的结果,引发党争的内耗,乃至于党争到万历朝、崇祯朝的时候已是一发不可收,另有言官群体也分红两派,一派黑白常地巴结皇帝,皇帝说什么我都说对,另一派就是我异常地反对皇帝,皇帝说什么都是错,我都要反对。这样的话,就形成内耗了,朝堂里所有的事都干不成,天天在那边打口水仗就行了。比方像东林党争。我们不是在评判东林党争好坏与否,只是指出明朝在党争局面之下,没有一个人可以过得舒心,天天光是吵架就耗省心力了。另有第三个问题,当皇帝的个人道扩大的时候,那在皇帝的宦官群体就会得到很大的权利。虽然在嘉靖朝的时候,宦官为祸的迹象没有很明显,然则到嘉靖之后,宦官愈来愈厉害,乃至导致了万历朝、天启朝、崇祯朝宦官为祸与吏治腐败的情况。

张海英:刚刚尤老师讲到宦官的问题,我们知道中国历史上有三个朝代宦官专权比较厉害,分别是汉朝、唐朝、明代。

汉朝主要都是小皇帝,外戚专权太厉害了,小皇帝长大了之后,他又想掌权,朝廷基本上被外戚掌控了,他没有人用,就想行使身旁的宦官,所以形成这么一个局面;唐朝特别安史之乱之后,李辅国拥立唐肃宗,可以说是宦官专权的开始。当时藩镇割据,藩镇手握政治经济军事大权,尾大不掉了。为了匹敌藩镇,李辅国就派宦官掌握禁军,一旦掌握军队的话,便利于拥立皇帝,晚唐也是小皇帝居多,他们就能翻手为云覆手为雨,这是汉唐的宦官专权最主要的一个特点。

明朝为什么历史上宦官擅权最为厉害,是因为有一个制度上的缘故原由,司礼监的宦官有批红权,其次宦官系统有自己的牢狱,就是厂。明代经常厂卫合称,但卫是锦衣卫,是负责皇帝平安的,不归宦官管。厂是由宦官负责,东厂自永乐皇帝时开始的,一直贯穿整个明代。在宪宗的时候有个西厂,宪宗逝世后,西厂被废。到武宗正德年间又有个内行厂,仅仅存在了五年也被废。权利之争方面,有内阁和六部之争,另有内阁与宦官权利之争。嘉靖二十八年宦官内部权利产生变化,在此之前,司礼监归司礼监的首领管,东厂归东厂的首领宦官管,二者的地位是同等的。但嘉靖二十八年规定,司礼监首领有权监视东厂,这样就把司礼监的权利扩大。虽然嘉靖帝是一个异常强势的皇帝,你看嘉靖朝都没有宦官专权,很多人便觉得嘉靖期间宦官权利缩小,但看相关材料,就会发现,在嘉靖朝的前期,宦官的权利是不断增大的。在张璁做首辅的时候,约莫是嘉靖十二三年,司礼监的宦官进出要跟张璁行礼的;到夏言的时候,大家晤面互相之间拱手行个礼,然则到严嵩的时候,严嵩要给司礼监的秉笔宦官行礼,两边的位置就有一个很玄妙的变化。

到了万积年间,为何会形成权势庞大的阉党团体?这需要从多方面来分析。首先,宦官的权势在这一期间得到了空前的扩张。值得注意的是,宦官并非单一个体,而是一个庞大的政治群体。在明朝的政治体系中,宦官已经渗透到各个紧张范畴:在政务方面,有掌控机要的秉笔宦官;在经济范畴,宦官把持着税监、矿税等财政大权,乃至监管太仓等紧张仓储;他们还涉足慈善公益事业的管理;在军事上,宦官更是被派驻边境监军。这种全方位的渗透,使得宦官逐渐发展成为一个特殊的政治阶层。正因如此,到了天启至崇祯年间,阉党作为一个政治派系应运而生。值得注意的是,阉党成员并非全是宦官,其中还包括很多倚赖宦官团体的大臣,这充分体现了当时政治派系斗争的庞大性。党争始于大礼议之争,这个时候官员开始站队,还没有形成你逝世我活的局面,到天启、崇祯的时候就是你逝世我活了,党争是没有赢家的。

为什么皇帝会用宦官,因为宦官是没有家的,他们是皇帝的家奴,皇帝会觉得他们特别好用,会赋予他们很多权利。

阙海:另有一个问题,嘉靖大礼议事件之后,大家对这件事情的看法是不一样的,某一件事情的影响逐渐减弱以后,就会冒出很多分歧的看法。我们看到对大礼议的看法就会产生转变,我们谈一谈这个转变是怎么样的?

尤淑君:因为大礼议引发的政治风波,让嘉靖皇帝做了很多制度的改变,比方在内阁制度上,就扩大了内阁首辅的权利。这样的窜改是有影响力的,所以在明代私人撰史的时候,其论点可能更偏向于张璁的人情论,或更同情嘉靖皇帝的孝心。直到清朝以后,明朝已经灭亡了,史家不必再为明朝皇帝去说好话了,所以很多人重新研判大礼议的相关讨论及其政治斗争,这会影响清朝史家如何重写历史,并重新评价大礼议的参与者们,乃至从礼学的角度深思杨廷和等人的濮议论到底有没有道理?如果没有道理的话,应当要怎么样去增补?那张璁所讲的人情论有没有道理?所以我们会发现清朝史书评价大礼议的时候,基本上就从支持张璁的人情论,逐步地转移到推崇杨廷和的濮议论,这也使得目前学界广泛同情杨廷和。这是史学发展的一个轨迹。

在礼学讨论上,明代学者看重的是继统不继嗣的问题,但在清朝学者眼中,更看重亲亲与尊尊、谁比较紧张?到底是这个私情比较紧张,还是公义比较紧张?若换到本日的社会环境,这就是一个伦理与现实的问题,假定某一天父亲急病去世了,我到底是请假回家奔丧,还是遵从领导的命令、加班改代码呢?这时候,一个打工人到底该怎么办呢?

阙海:我想在座的列位其实都市有这种感受,我们在读历史的时候会不自觉地把自己带入历史场景傍边,然后去给一个价值判断,谁对谁错。当我们来看待这个问题的时候,好比说在座的列位可能有人站张璁,有人站杨廷和,大家有一个情感的判断,我们在读历史傍边,我们如果要去还原历史,或者是要最大可能地去了解历史的时候,其实是要清除掉我们去做角色代入。我们平凡是大众来说,我们怎么样在浏览傍边幸免这种cosplay的心理,从一个历史学研讨者的角度,我想请两位老师谈一下。

张海英:现在我们研讨历史问题,一定要幸免法国年鉴学派所说的“期间错置”。固然我们每个人都没有办法跳出各自所处的期间特点和文化,我们会用自己的知识积累来看历史,然则一定不要想固然拿我们现在的东西去评判古人或是历史。讲一个现代的例子,我是做经济史的,在做明代农民生活水平评估的时候,我的导师樊树志先生讲过一个例子:上世纪80年月初,日本的著名学者到上海来考察江南地区的市镇经济,他们曾根据相关材料,预算下来当时江南地区一个农民每年的余粮有380斤,日本学者认为,农民们基础吃不完。所以他们认为,明末的时候,江南地区农民的生活水平比较高。我们在座的很多年轻朋友也会想,一年只要365天,这380斤肯定吃不完。然则樊先生就告诉日本学者,谁人时候,我们中国人的主要热量来源就是粮食,其他的卵白质的热量来源比较少,一天一斤粮食对农民来说基础不够吃的。日本学者是以八十年月日本人的生活水平来权衡明代农民生活水平的,自然会有“期间错置”。我们本日也一样,如果以我们本日的生活水平来权衡,也觉得那时的生活水平不错,最少不挨饿,对吧?但现实上是有误差的,这就是历史研讨中的“期间错置”。

另有一个史料鉴其余问题,我们有时也叫史料净化,就是史料经过每个人的过滤之后,一定带上了过滤者的主观色彩。复旦大学史地所的周振鹤传授,曾经写过一篇文章就讲到过史学和文学的相互关联与区别,在运用史料的时候一定要特别注意。我们现在看待《史记》、先秦文籍基本上是拿来就用,司马迁的《史记》号称史家之绝唱,但其实这里面也有他自己的说话色彩。一个汉朝的人去复述秦代时的那些对话,自然会带上他自己的期间色彩。你去读谁人《公羊传》《毂粱传》中所纪录的晋赵盾弑君,他在弑君之前谁人心理活动的描述,也是后人写的,这肯定带有主观的色彩。所以周老师用一句异常通俗的说话来表述,如何分辨文学和历史。他说国王逝世了,皇后也逝世了,这是历史;国王逝世了,皇后因为悲伤而逝世了,这就是文学。希望大家可以大概领悟这一点。

尤淑君:怎么样去尽可能去穷尽种种材料,并保持一个客观的心?我采取纪年史的做法,把所有跟大礼议相关的历史纪录全部做成表格,互比拟较种种史书的说法与评价,这也是在本书里附表二的部分。为什么我要去做史料的比较?恰是因为史料多元,蕴含很多的立场与偏向,在这些偏向里,大概便可让我们看到当时的人看不到的东西。如果要更了解谁人时候的人在想什么,或者在意什么时,我们可以经过种种史料的叙述,尽可能地去在他们的立场去想,固然不是cosplay,但至少你能看到并理解这些人为什么要为了这些虚名或头衔去执着、去争斗。有一部电视剧《知否知否,应是绿肥红瘦》,当时我的先生看了很生气,批评这部剧怎么可以宣扬嫡庶尊卑的设法主意。但在历史上,正妻所出的嫡宗子,分得产业就是比较多,那庶子庶女在法律上或者是在产业继承上相比拟较弱势,这个状态与现代人固然很不一样。这就像刚才张老师所说的时空错置,即就是历史研讨者,也可能会面临这样的问题,所以我觉得就是保持虚心,不断地积极去多看多想,尽可能理解古人的时空范围及其难处吧。

发布于:上海市