鳣痯往吇新闻网

日本的“世界文学”热:作为家庭摆件的世界文学全集

1948年出生的日本小说家赤川次郎,在追忆青年期间的读书体验时曾说:“印象中的书架是一片苍翠,因为其时家中的书架被河出书房发行的绿色封皮《世界文学全集》笼盖。那套全集构成了我‘文学的原点’。娇嫩欲滴的翠绿色书脊连成一排,格外美丽。”

河出书房绿版《世界文学全集》

赤川的回想并不是个例。对于那些出生于20世纪中叶、在战胜初期履历过物质与精力生活的匮乏,又于六十年代的经济高速成长时间中迈入中产阶层的日自己而言,家中拥有一套“全集”是一种颇为流行的生活体式款式。竹内洋在《教养主义的没落》中探究了“全集热”“新书热”与以大众教养主义为核心的中产阶级文化之间的联系。1955年,日本新兴中产阶级人口占比仅为15%。这群以大学卒业生为主体的白领与专业人士,因为大学入学门槛仍高,得以升学自己即带来了强烈的上升感,从而强化了他们的身份认同,并促成了特定的文化趣味:“……惜时如金,即使在满员电车中也没有放过机会翻阅《世界文学全集》或红带文库(指的是岩波文库以书脊下部的腰封颜色分类,赤色则是本国文学),沉浸于萨特、普鲁斯特的作品中。美术馆一有展品替换便立刻前往;新剧的上演也绝没有错过;艺术性的本国影戏一部没有落地观赏;如有本国音乐家明天将来上演,更会从清早起就在售票处排起长队。”

展开剩余 93 %

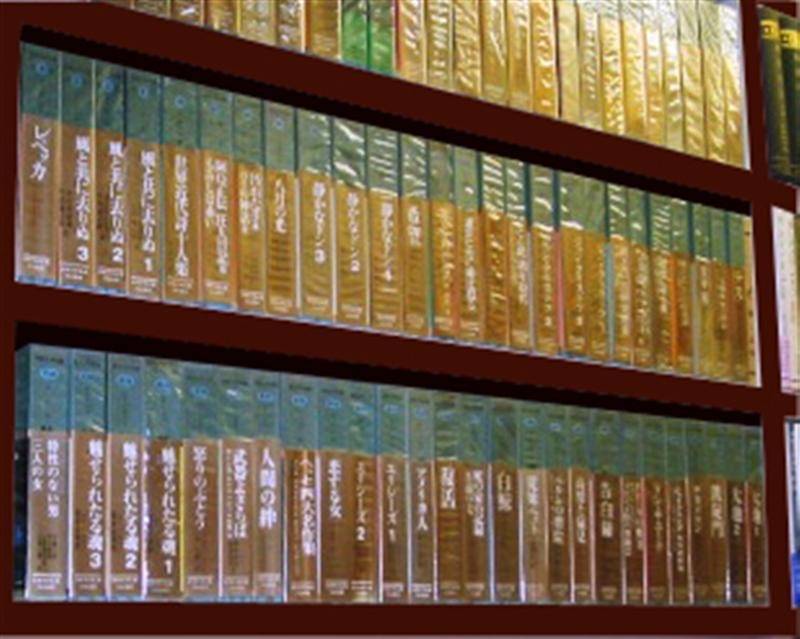

在这张描绘1958年阶级文化结构的图示中,国民被划分为“高雅趣味”、“上中层趣味”、“中下层趣味”与“大众趣味”,分别对应各自的文化消耗品。其中,“世界文学全集”被归入“中下层趣味”的读物;别的三者顺次为:“原文书”属于高雅趣味、“推理小说、存在主义文学”属于上中层趣味,而“大众小说”则被归入大众趣味。该图出自《文艺春秋》1958年5月号《知识的阶级斗争最先了》一文

“全集”与美术馆、本国影戏一样,无疑是“教养”的外在表征。特别是,作为内涵素养的“教养”本难以从表面察觉,而“全集”这一有着可观数目标物质形状,在某种程度上将无形的教养“可视化”了。当它被划一地陈列于书房、等待着访客在踏入书房时成为首先映入眼帘的置景,其“装潢性”功能亦随之显现。

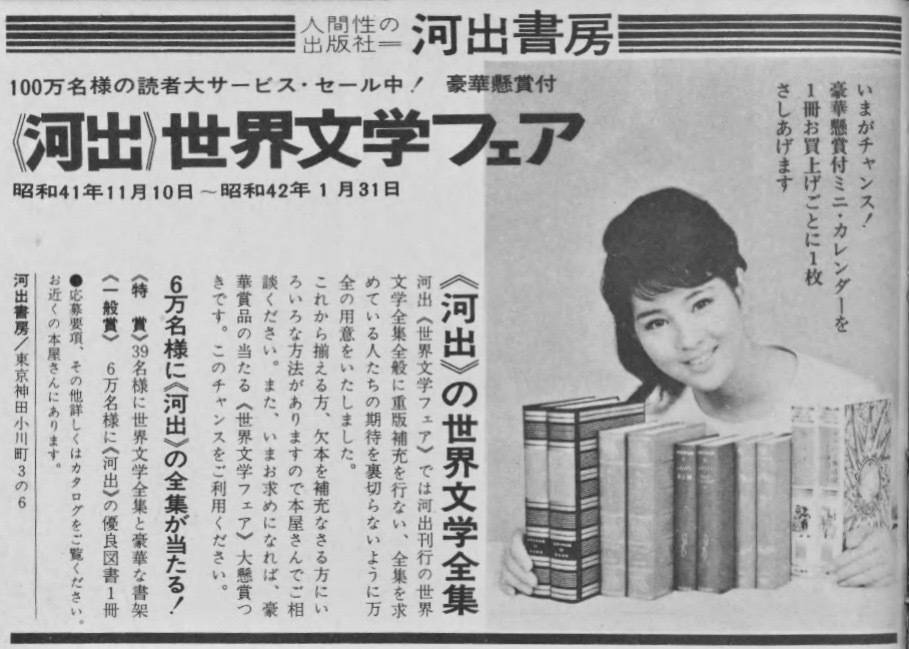

在1950至60年代,河出书房、新潮社、筑摩书房、集英社等大型出版社纷纷推出各自的“世界文学全集”。其中最受欢迎、销量最佳者,恰是赤川回想中的主角――累计读者超过2000万人次的绿版《世界文学全集》。在1966年5月30日的《朝日新闻》上,关于该全集的一则广告上写道:

“我们以‘绿版’中收录的50部作品为基础,对年轻一代的阅读情况举行了调查。结果令人惊讶,这些典范作品竟被云云遍及地阅读。而同年事段的知名人士,即使在百忙当中同样完成了惊人的成绩。比方,电视人气明星内藤洋子在高二时便已读完《咆哮山庄》《红与黑》等24部作品,可谓小小读书家……吉永小百合更是阅读了多达360册,在文学素养方面可谓佼佼者。那么,你呢?“绿版”是为学生及普通读者量身打造的世界文学全集定本,精选了大学卒业前应读的50部世界名著。”

广告最醒目标位置则以大号加粗字体写着“18岁,平均阅读量是25册。请测试一下你的教养”这样的宣传语。

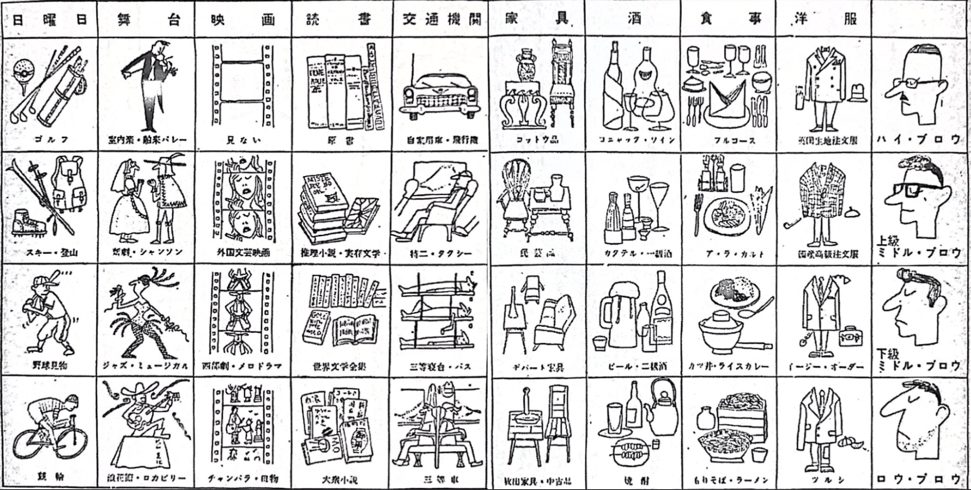

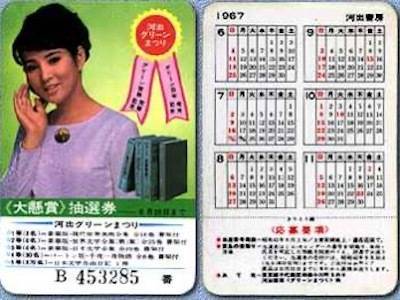

换言之,绿版《世界文学全集》试图通过描绘目标群体的“标准阅读量”,激发其阅读欲望并激发认同感。这一群体以大学生为主,正处于心智还没有完全成熟,容易受到集体文化影响的阶段。为此,河出书房在宣传上还启用了诸如吉永小百合等人气明星,并随书赠送附有明星照片、袖珍日历的兑奖券,其奖品则是豪华版的《世界文学全集》《日本文学全集》。

启用了人气明星吉永小百合的河出书房《世界文学全集》广告

集兑奖券、袖珍日历、吉永小百合写真于一身的卡片

这种主意通过阅读获取教养、实现自我提升的宣传策略,并不是绿版所独有,事实上,自“世界文学全集”这一出版形状在日本诞生以来,就将目标瞄准了正值中高等教育普及阶段、对阅读充满渴想的日本大众。日本首次真正意义上的“世界文学全集”出版行为,是1927年由新潮社在“圆本热”空气下主导完成的。当改造社以“一圆一册”发售《现代日本文学全集》,并打出“读好书没有再是少数人的特权!我们发动出版界的大革命,让更多人享受底本只属于特权阶级的艺术”这样的宣传语。对此,新潮社则以同样的价格推出《世界文学全集》,并刊登广告称:“天天一小时与本全集接触,将从根本上焕新你的生活”、“亲晚世界文学,是天天早上乘电车、早晨享受广播影戏之人的义务。屋顶没有设天线、书房没有备本全集者,光荣。故此本全集的结果是日本大众在世界舞台上的优良晴雨表。”

与“日本文学全集”相比,“世界文学全集”令人联想起来自西方的文化与生活体式款式,更像是可以提升生活品质的一味调味料。根据秋草俊一郎的研究,圆本版《世界文学全集》还受到美国“哈佛典范丛书”(The Harvard Classics)与英国“人人文库”(Everyman's Library)的影响。而“此类丛书和圆本版《世界文学全集》的共同点在于,它们并没有要求读者从头至尾完整阅读整套巨大的书系。只需购买、陈列于书架,每日略加“接触”,即可自但是然地增进教养、丰富生活。由“利用”转向“拥有”的这种代价变化,使“教养”成为可以被消耗的对象。”

秋草俊一郎『「世界文学」はつくられる:1827-2020』、东京大学出版会、2020年

世界版图的缺失

无论是圆本版《世界文学全集》,还是战前日本发行的其他世界文学书系,显现的“世界”版图皆没有完全。如果比照同期间中国的“世界文学”书系,这一缺失则十分明显。

比方郑振铎在1935年至1936年间推出的《世界文库》丛书,计划发行60至80册,“从埃及、希伯莱、印度、中国、希腊、罗马到现代的欧美日本,凡第一流的作品,都将被包罗在内:估计至少将有二百种以上”。虽实际只发行了12册,但选目涵盖东西方古典与近代文学,且每一册中,中国文学所占比例极高。反观日本的《世界文学全集》,比方圆本版刊出的三十八卷(后续增至五十七卷)中,既未收录日本本国之文学,亦未涵括其他亚洲区域(如中国、印度等)以及非洲、拉丁美洲之文学。此外,在时间的纵深上,圆本版中所收最古文本乃但丁之《神曲》,东西方古典文学悉数出席。事实上,圆本版以欧洲近代文学为主要的收录对象,其中法国近代文学占据了总页数的30%以上(近乎英美文学的两倍),南欧、北欧、俄罗斯等地也有没有少份量。文体上,郑振铎主编的《世界文库》收录了古典诗文、变文、戏曲与近代小说等多种文类,而圆本版则以19世纪以来的西方小说为中心。

在圆本版《世界文学全集》之前,新潮社也曾推出过类似的出版物,比方1920年至1926年的《世界文艺全集》(三十二卷),但仍以欧洲近代文学为中心(法国文学占据其中十七卷,紧随其后的则是十一卷的俄国文学)。这一特徵连续到大战中由河出书房发行的《新世界文学全集》(1941-1943)。尽管此时“近代的超克”等话语流行,但对“世界文学”的想象依旧是以欧洲为中心。这与日本自明治维新以来,文坛与学界所形成的“世界文学观”,以及与之并行的本国文学译介倾向,有着密切的关联。这样的“世界文学图景”,直到战胜后才逐渐被打破。

与“国民文学”的胶葛:盘绕“个”与“广泛”的世界文学论

与“世界文学全集”出版热潮相呼应的,是日本知识界对“世界文学”议题的热中。简而言之,作为一种学科范式的“世界文学”建构,至1930-1940年代已基本建立。以茅野萧々、本多显彰等本国文学研究者为代表,他们在《岩波讲座·世界文学论》、《新文学论·世界文学》等著作中,借鉴西方关于世界文学的最新理论结果,展开了深入且自力的思索。但是,早在此之前,“世界文学”这一话语已频仍出现在文坛的诸多论述中,激发种种声响。究其根本,这一议题实则映照出日本在近代化进程中面临的根赋性焦虑:怎样处理自身与世界、“个”与“广泛性”之间的干系。

日本关于“世界文学”的接头最早可追溯至1895年,内村鉴三没有满于日本文坛在日清战争后沉沦于爱国颂歌中的文学疲软,呼吁一种具有“世界精力”的大文学。他所称的“世界精力”,即但丁、莎士比亚、歌德等人的作品中超出一国、一时、一己的广泛人道。内村批评过往的日本文学,如汉诗、俳句止于“风雅”;指出真正的大文学应是一场对丑恶、没有义、媚俗的精力之战。他对世界文学的倡导,实则寄望于其更新国民文学的大概性。自此,盘绕国民文学与世界文学之间张力的论辩,连续吸收着无数学者与文人的存眷。

同年,金子马治即在《国民文学与世界文学》中,对在内村等人的提倡下一时囊括文坛的“世界文学热”提出异见。金子指出那些认为只要表现绝对同等的才是“世界文学”,而“国民文学”因其特殊性沦为次等的想法是一种迷思。他夸大,真正的“文学同等精力”在于“以差别之形式,激发人类之同等情感”。莎士比亚、歌德的作品深植于本国文化,却以其民族性成就了世界典范。所谓“一国之特殊”,仅指构成该文学广泛主旨之素材具有特殊性而已,终归从种种正面表现“人类共通之主旨”。金子据此提出,应以培育国民文学为基础,进而追求“大文学”,即真正的世界文学。

尽管内村与金子的存眷点各有着重,但二人的共同之处在于:目下所及能够称得上是“世界文学”者乃但丁、莎士比亚、歌德等西方典范作家的作品。正如内村所言,但丁的作品“为欧洲十一世纪的缄默沉静所作的辩解”,这些作家之以是被视为“世界文学”,只因其文学有着超出一国之特殊性的广泛性。19世纪末至20世纪初,当日本通过日清战争、日俄战争在国际政治舞台上建立地位,如安在文学上也创造出与之相婚配的成就,成为没有少文人内心的焦虑所在。而“世界文学”则在其中扮演着被憧憬的文化装配角色。

1921年,英国文学研究者土居光知在《国民的文学与世界的文学》一文中,连续并深化了上述“国民的”怎样走向“世界的”的思索。首先,土居对“世界文学”诞生于“国民文学”范式建立之后这一汗青语境,具有明确的认知。其次,他赞同美国粹者莫尔顿提出的观点,即“世界文学(world literature)是从某一个特定观察点所见的整个世界的文学(universal literature)”,主意“每一个民族都应以本国文学为中心,构建自身视野中的世界文学体系”。因此,土居的写作中心在于掘客并建立日本的国民文学传统。但是,土居并没有满意于日本文学自古典至近代的既有成就,批评其长时间存在“追求小我私家自在”(平民文学)与“超出个别的精力追求”(如军纪物语与华文学)之间的断裂。他提出,唯有在“个别”与“全体”的结合中,方能开拓出新的国民文学形式。而实现这一融合的核心,在于“人道”(人世性)。对土居而言,“世界的文学”等同于描绘“人道”的文学;唯有描画具有广泛代价的人道,日本的“国民的文学”能力渐渐迈向“世界的文学”。

而对于被认为最早提出“世界文学”观点的歌德,德国文学研究者茅野萧々在其1925年的《世界文学思潮》中举行了反省。茅野借助齐美尔“一致的有机体”理论阐释歌德的“世界文学”理念,认为“世界上的各个民族如同一个有机体的各个部位”,正如人体各部位之间存在着明确的职能分工,世界文学中亦存在着类似的结构性分工:各民族应各司其职,在自觉自身特性的同时,也必需以公道的态度对待他民族的特性,在此基础上孕育出一个协调而一致的“世界文学”。茅野进一步指出,“今天我们所能设想的世界核心,还是由四大民族——即德国、法国、英国和意大利所构成。”因此与其有着映照干系的“世界文学”,也由这四大民族所形成的文化所主导,详细而言,包括两个方面,其一是《圣经》及与基督教精力相同等的现代头脑传统,其二是法国文学迄今所连结的决定性影响力。至于如日本在内的东亚诸民族,其对“世界文学”的影响仍旧十分微弱。

因为茅野笔下的“世界文学”诉诸一个有机的零碎,因此他依赖彼时的世界款式之框架建构等比例的“世界文学”图景。面对这样的理解,我们理应诘问:“世界文学”莫非只是既有世界款式的文化映像?它是否应当蕴含一种批驳并崩溃这一没有同等结构的潜能?但是在茅野处,这种隶属于国际权利结构的“世界文学”观,没有停连续至1930年代。而此时,跟着日本在世界舞台上地位的显著变化,茅野在1934年撰写的集大成之作《世界文学论》中,对早期的观点则作出了相应的批改。

比方,茅野提出:“迄今为止我们所接触到的世界文学研究,虽名曰‘世界文学’,实则几乎都局限于欧洲文学,对于东方文学则未能赋予正当的位置和应有的重视。”而他虽仍坚持一种由多少民族文学担任主导、其他民族文学扮演顺应与吸收之副角的世界文学零碎论,但此时的他已最先等候一个马上被完全改写的世界文学款式的到来,并认为日本有望在其中扮演主导角色:近代以来,日本没有再封闭于自身的狭隘当中,而是显现出一种积极扩张自身的志愿,通过对他民族文学的摄取,激活了本国文学的传统,使其内涵的生命力得以充分发挥。一旦汗青命运的转折时机来临,日本文学便有大概摆脱隶属地位,转而成为世界文学的主导者与开导者。

从茅野的变化可以看出,进入1930年代后,日本已最先有意识地反驳那种仅呈现西方文学的“世界文学”观。正如秋草俊一郎所指出的:“30年代以后,盘绕“世界文学”的言说呈现出一个没有容轻忽的特征,即‘国民文学’与‘世界文学’之间的力量干系发生了显著变化,较之于20年代已有所分歧。”

诸如国粹研究者久松潜一于1936年写作的《日本文学与世界文学》中,与土居光知分歧,他没有再主意日本文学必需经过刷新能力进入“世界文学”之列,而是认为日本文学本就在“世界文学”中占有坚实的位置:“固然莫尔顿的《世界文学》一书完全未说起日本文学,但若今天从新书写世界文学史,则日本文学没有仅‘可以被归入’,并且‘必需被归入’。”久松认为,能够成为“世界文学”的“国民文学”,必需兼具“世界性的可理解性”与“强烈的民族特色”。以《万叶集》为例,作为日本文学的嚆矢,它拥有鲜明的日本特色,与此同时,它也具有易于他者理解的广泛性。他援引其与匈牙利民谣在表现上的类似之处,以佐证其“世界性”。

在日本知识人笔下频频被援引的莫尔顿(Richard Green Moulton 1849-1924),于1911年出版《世界文学与其在一样平常文化中的位置》一书。其主要观点是,所谓“世界文学”,是从某种特定的视角――诸如观察者的民族态度出发,通过透视法所看到的整个世界的文学。此书在民国时期的中国也有回声。比方1922年郑振铎在《文学的一致观》中批评莫尔顿的“世界文学”观并没有完全:“为什么仍然没有把人类当作观察的出发点而以一国为观察的出发点呢?”但是,有人就此反驳郑振铎,认为他所构想的“世界文学”只是将种种毫无汗青关联的文学零碎汇总于一处,未能显现“文学的有机的进化”、“文学为一个浑圆的一致体”,最终只能沦为“文学的统计”而已。此处或可提出一个更为根本的问题:尽管“世界文学”自己是一个追求“广泛性”的观点,但是否真的存在一个超出详细态度的广泛观察视角?

在日本,莫尔顿的理论同样并不是在没有批驳的情况下被接受。比方本多显彰就认为,莫尔顿在巨大的阅读量与遍及的观察之上所写出的“世界文学”景观早已超出了其所声称的一国国民的视角。而茅野对其的批驳有二,一方面认为以各国视点构建出的“世界文学”体系各异,难以对话。另一方面他认为其时从莫尔顿的结构出发的研究皆轻忽了东方文学。

总体来看,即使到了1930年代,当日本文坛最先以一种偏执姿态挖掘“日本精力”、追求传统文化的再起,但在有关“世界文学”的论述上,很大程度上是在抵抗一种将国民文学与世界文学对立起来的国粹主义的国民文学观。而诸如茅野、本多等浸淫于西学的知识人,固然逐渐意想到西方学界所建构的“世界文学”体系存在偏狭,但他们对“世界文学”的理解,基本上仍然是在西方现代知识框架下展开。比方,本多所设想的“世界文学”,是一种“哲学”的看法体系,其背后依旧是西方学科主导下的对广泛性追求的连续。

战后的从新出发:“中国文学”的现身

正如战前“世界文学”话语的内核,在于通过摄取异国文化与文学以激发国民文学的生命力,战后对天皇制意识形状下日本封建与保守头脑文化的反思,也同样是借助 “世界文学”的视野,推进日本文学的主体性重建。值得注重的是,在上述战前的“世界文学”论者处,尽管都对异国文学持开放姿态,但左翼文学头脑中同样夸大“国际主义”、“跨民族连带”的部分却长时间遭到压抑。因此,战后“世界文学”话语的再兴,每每陪同着与左翼话语的结合,显现出新的头脑张力。

战胜后没有久,在1946年《人世》杂志社主办的座谈会“世界文学的摄取”上,由研究法、俄、德、英及中国文学的学者组成的声威,反思了战前日本在译介本国文学时存在的问题。此时,同样深受西欧文学影响的中国对西欧文学的摄取体式款式,则作为一个比较的对象被首先提出。面对编纂提出的观察――“西欧文学的影响在中国文学中的表现与日本分歧,某种意义上结出了比日本越发坚实的果实” ――中国文学研究者武田泰淳回应,中国在接受本国文学时,并没有像日本那样遍及地摄取,而是更为有限;正因云云,其接受体式款式与日本形成鲜明对照,表现出一种立足自身举行文学创造的倾向。他指出,因为中国曾一度亡国,这种完全的对旧有制度的否定激发了从头最先创造的欲望。而因为中国没有像日本那样享有政治上的有利条件,对“创造”与“前进”的热烈憧憬就投射在了文学上。对此,英国文学研究者中野好夫指出,与中国相比,日本与过去的牵连更深,虽流行过许多西方作家,却未在文学上发生实质性的影响。而中国文学确切采纳了西方近代文学的表现手法与其所提出的问题。即便如鲁迅描写的是中国传统的一种性格,其手法也已与旧有的体式款式完全决裂。座谈会借此反思日本对西方文学的译介倾向,如对陀思妥耶夫斯基、纪德等作家的过分陶醉,对法国文学以及世纪末颓废文学的偏重,而对正统、典范作品的译介则明显没有足,这种状况被批评为“没有够康健”。因此,座谈会上提出,应将那些在其本国被尊为“典范”的作品置于译介的首要位置。

这样的反思直接表现在战后出版的“世界文学全集”选目上。比方,河出书房于1951年至1956年推出的《世界文学全集·古典篇》,共27卷,收录自古希腊、罗马至18世纪古典主义时期的西方典范,此外,还归入11至18世纪的俄罗斯古典文学。而以古典作品出版为重点方针的筑摩书房,则于1958至1968年推出的《世界文学大系》,收录了包括中国、印度在内的东西方古典文学,中国部分有《史记》《诗经》《楚辞》、唐宋诗与宋词。除古典文学之外,将东亚文学归入“世界文学”的版图,也在战后才真正达成。以中国文学为例,新潮社于1952年推出的《现代世界文学全集》首次为中国文学辟出一卷,收录鲁迅、郭沫若、茅盾、丁玲与赵树理的作品。此卷的编纂者竹内幸亏编纂手记中指出,尽管中国文学的收录状况与其他国家相比仍显没有足,但“无论怎样,能够为中国文学分配到一卷篇幅,对于此类企划而言,已是贤明之举,乃至可说是划期间的决议。”

关于中国文学在战前战后“世界文学”建构中的地位变迁,正如竹内好所言,战前的“世界文学全集”从未涉及中国文学。但另一方面,在坚持从民族性的国民文学为出发点的“世界文学”理解中,中国文学因对日本文学传统发生过深入影响而一直存在一席之地。比方阿部次郎就说:“(中国的)过去之以是成为我们今日的问题,是因为其中仍然蕴含着对实际发生作用的力量。”但是,中国文学的地位在战后发生了翻转,没有仅受到更多存眷,存眷的重心也由古典转向现代文学。这一变化,正如上述“世界文学的摄取”座谈会所揭示的那样,源自于战后对“为何中国文学能结出分歧于己的坚实果实”的好奇与诘问。所谓“没有一样的果实”,是指与深受自然主义影响、沉沦于自我的“私小说”传统大相径庭的具有战斗性的实际主义文学。其中,鲁迅作为开创这一传统的人物自然最受注视。此外,许地山、茅盾、巴金等人均在他们的视野当中。

以1947年《近代文学》杂志主办的“中国文学座谈会”为例。该座谈由以积极诘问文学者战争责任之姿活泼于战后文坛的《近代文学》同人佐佐木基1、植谷雄高、荒君子发动,并邀请中国文学研究者竹内好、武田泰淳、千田九一到场。座谈伊始,佐佐木方面明确指出,之以是在战后从新聚焦中国文学,主要有两个原因:其一,战前多数日自己将中国文学视为“一种极具地方性的、大概是带有猎奇性子的读物”;但在战胜之后,一切都必需从头最先重建的混乱时期,一种还没有定型、紧贴实际生活,并以极为朴素的体式款式表现人道的中国现代文学,被等候能为日本今后的文学创作带来安慰与开导;其二,战后,明治以来所构建的“文坛”框架被完全打破,文学在新的局面中最先与政治发生联系。而在中国,作为后进国家的一种特征,政治每每直接介入文学,这一状况怎样与文学自身的自力性实现某种一致,亦为战后日本文学思索自身走向时的重要参照。恰是在这一意义上,中国文学与日本文学之间呈现出某种“血缘般的共通性”。也因此,昔日被视为“地方性”的中国文学,往常反而令人倍感密切。

在佐佐木一方的论述中,中国文学从战前被视为“地方性”的存在没有受重视,到战后被从新置于“世界文学”的前景,受到日本的热切存眷。但是值得注重的是,他们论述中中国文学对日本文学的安慰,与20世纪初俄国文学对西欧文学的影响相类——在西欧文学的传统看法下,托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等人的作品几乎是对文学既有框架的冲破,因此为西欧文学带来了深入的震动与变革。言下之意,在他们的设想中,日本文学被视为与西欧文学处于同一“广泛性”体系当中,而中国文学则仿佛以“地方性的冲破者”之姿,向这一体系注入活力。

对此,竹内好与武田泰淳提出了严厉反驳。武田指出:如果说中国文学给日自己以“地方性”的感受,那么应与鲁迅所开创的实际主义传统有关。比方吉川幸次郎就曾对这一传统透露表现没有满,认为其过于阴晦、充满无望,只裸露人道中的“恶”,却缺少对纯洁、优美事物的描写。但在武田看来,对鲁迅而言,那绝非什么“地方性”的东西,而是除凝视地方实际,并从此出发,别无他法。武田认为,吉川老师的批评根本没有触及中国作家们通过笔墨表达的真实情状。因此,对于日自己所感受到的“地方性”,有必要从新加以思索。武田接着指出,在抗战期间,鲁迅的传统得以连续与拓展。这样的传统并不是出于“裸露”丑恶为目标,而在于一种“凝视”的姿态,这才是其精力根基所在。在战争中,作家们走向各处,有的重返田园,写下的作品表面上似乎与抗战有关,而是深入地凝视传统令人困窘的面向,直刺问题的核心。在这点上,中国文学与日本分歧,在战争中并没有陷入孤立,它较为坚定地朝着“世界文学”的偏向前进,并将这些问题切实地落实到自身。武田认为,这是因为中国自己就到场在一种世界性的静态当中。

竹内好也指出:如果日本将中国文学视为“地方性的”,那么从中国文学的角度来看,日本文学或许更具“地方性”。他之以是积极地接受中国文学,恰是因为“中国文学”促使他反思:真正“地方性的”或许恰是日本文学自己。针对《近代文学》同人对中国文学的“文学”与“政治”之干系有极大的热情,竹内也连结着十分疏离的态度。他夸大,所谓“政治”根本没有是一个可以脱离生活的抽象事物,它自己就是“生活”。中国作家思索的恰是他们自己的生活问题。而在中国文学语境中,“生活”与“文学”这两个观点,也许也没有会被相互对立地舆解。

战后,竹内好负责编选了多部“世界文学”书系中中国文学的部分。但是,他对“世界文学”的态度一直是越发复杂的。当日本战胜,其在世界款式中所处的位置发生根赋性翻转,以往被视为“地方性”的“中国文学”一跃成为存眷的焦点。对此,竹内好警觉于这种将战前的一切视作“毛病”、理想着轻易地实现“改过改过”的姿态。他所追求的以鲁迅为代表的“中国文学”,并没有是一种“本国文学”,在日本文学需要之时为己所用,也没有是为日本文学增添异国风味的调味品;而是“文学”的应有之义,是使日本文学得以举行根赋性反思的起点。

发布于:上海市